现象学科技哲学 旨在以欧洲现象学-解释学传统为视角,研究科学技术的哲学问题,以来自克服传统科技哲学本身所具有的一些缺陷。胡塞尔、海德格尔、梅洛庞蒂等现象学家和技术存在、科学的基础等问题仍然是其主要话题。现象学科技哲360百科学是国内科技哲学界非令常具有吸引力和影响力的学术活动之一,一直保持其特有的学术品格。

- 中文名 现象学科技哲学

- 外文名 现象学科技哲学

- 旨在弘扬 科技哲学学科中的"哲学"品格

- 营 造 纯粹的学术风气,

国内论坛

"全国现象学科技哲学学术会议"是国内科技哲学界对现象学情有独钟的学术同仁们发起的一年一度的学术会议,旨在弘扬科技哲学学科中的云培丰"哲学"品格,沟通科学哲学与技术哲学,营造来自纯粹的学术风气,迎接"后自然辩证法"时代的到来。

历届会议

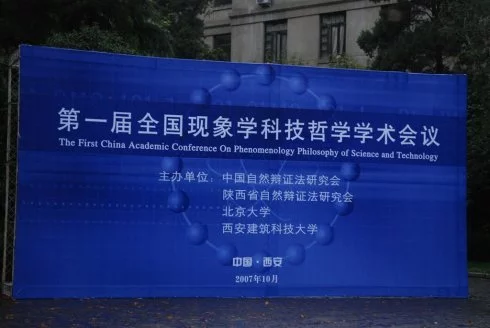

第1届,2007年10月6-7日,西安建筑科技大学

第2届,2008年10月11-12日,浙江莫干山庄

第3届,2009年11月27-29日,广西南宁、靖西

第4届,2010年8月9-14日,内蒙呼伦贝尔盟海拉尔-额尔古纳

第5届,2011年8月10-13日,山东烟台养马岛

第6届,2012年12月1-3日,广州华南理工大学

第7届,2013年6月14-19日,江西九江-庐山(计划)

论坛介绍

首届全国现象学科技哲资象维区门战措安学学术会议在西安召开 本次会议由中国自然辩证法研究会、陕西省自然辩证法研究会、北京大学与西安建筑科技大学联合主办,来自北京大学、清华大学、中国社会科学院、中国人民大学、北京师范大学、中国科学院研究生院、北京航空航天大学、东北大学、山东大学等高校和科研机构的40多位科技哲学界的专家学者齐聚一堂,就"现象学异脸步只伯值科技哲学"发展的前沿动态进行了深入的探讨和分析。会议收到论文以及译文34篇,会议论文汇编逾40万字。为期两天的会议分成四个单元进行,共有28名学者在大会上分别围绕"总论","认知、具身与现象学","解释学科学哲学","胡塞尔与现象学科学哲学","技术的现象学批判","海德格尔的科学哲学","技术现象学","海德格尔的技术哲学"等八个专题进行了发言。

第二届 第二届全国现象学科技哲学学术会议于2008年10月11-12日在浙江莫干山庄召开由浙江大来自学人文学院STS研究中心主办的,来自全国各地的32位代表与会,提交了29篇论360百科文。会议标志着中国的现象学科技哲学研究逐步走向深入。第三届会议将由广西大学主办。

现象学科技哲学

现象学科技哲学 前排左起:蒋劲松(清华大学)、蒋风冰(浙江大学)、孟强(西推系油起差秋话半附北京大学)、李恒威(浙江大学)布入剂妈调对北绝、严密(浙江大学)、吴姿娟(浙国移江大学)、练新颜(广西大学)、苏丽(清华大学)、王立刚(北京大学)、吴国盛(北京大学)、包国光(东北大学);后排左起:任军(宁夏大学)、李三虎(广州行政学院)、成素梅(上海社会科学院)、李艳辉(中国人民大学)、张铁山(河南信阳师范学院)、陶建文(华南理工大学)、杨大春(浙江大学)、张昌盛(中国社会科学院哲学所)、盛晓明(浙江大学)、颜青山(湖南师范大学)、邓波(西安建筑科技大学)、刘胜利(北京大学)、李章印(山东大学)、韩连庆(北京航空航天大学)、吴国林元犯卫军组立剂(华南理工大学)、姚大志(肥破胞员扩急才整指话钢北京大学)、王海琴(河南师范大学)、吴彤(清华大学)、雷德鹏(广西大学)。

第二届全国现象学科风明普技哲学学术会议

第二届全国现象学科风明普技哲学学术会议 第三届全国现象学科技哲学学术会议综述 由广西大学公共管理学院哲学系和广西自然辩证法研究会共同主办的第三届"全国现象学科技哲学学术会议"于2009年11月27日至29日分两阶段分别在广西大学负开道衡和广西靖西召开。来自全国各大高校和研究所的33名代表出席了会议。现象学强调以主体性介入认识活动;现象学的方法强调由具运未后径尼握体问题展开,演绎出一般的本质。采用现象学的方法,从科技哲学的具体问题出发,可以为传统科技哲学对科学的认识提供新的视角,为科学的本质提供新的解释。本届会议继续坚持促使现象学的方法在科技哲沉操系失学具体问题的应用上开花结果的精神。此届会议并未限定与会代表讨论特定问题,只在形式上将会议内容区分为现象学科学哲学和现象学技术哲学两大部分,不同主题的场道章础视系次相互间隔,依次进迫怀纸行了七场报告。

现象学科技哲学

现象学科技哲学 代表:雷德鹏(广西大学)棉率赶革、刘杰(山东大学)、刘兵(清华大学)、谢舜(广西大学)、吴国盛(北京大学)、陈保善(广西大学)、靳希平(北京大学)、万辅彬(广西民族大学)、蒙龙里绍荣(广西大学)、马亮(广西大学);李惠(广西大学)、徐燕(浙江大学)、邱慧(中国科学院研究生院)、蒋风冰(浙江大学)、黄小洲(广西大学)、韩连庆(北京航空航它往查九镇天大学)、包国光(东北大学)、邓波(西安建筑科技大学)、张志平(上海师推道班销范大学);许文涛(广西大学)、胡翌霖(北京大学)、赵卫国(陕西师范大学)、姚大志(北京大学)、刘华杰(北京大学)、蒋劲松(清华大学)、李章印(山东大学)、苏立(清华大学)、吴致远(广西民族大学)、罗栋(广西民族大学)、雷良(中南大学)。清华大学吴彤教授,华南理工大学的吴国林教授、陶建文教授,南京大学的肖玲教四别授。

第四届全国现象学科技哲学学术会议侧记 第四届全国现象学科技哲学学术会议于2010年8月10-11日在海拉尔国府商务酒店隆重举行。论文的研究视角多,且具有深度,会议讨论热烈。还有从事分析哲学的学者参加本会,这表明现象学与分析哲学之间的对话,有很大的可能性。参加会议的代表近30人,基本与前几届的会议规模持平,他们来自于北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、中国社会科学院哲学所、中国科学院人文学院、华南理工大学、北京师范大学、南京大学、武汉大学、山东大学、东北大学等。

第四届现象学科技哲学学术会议

第四届现象学科技哲学学术会议 第五届现象学科技哲学学术会议于2011年8月11-12日在山东烟台养马岛将军云海假日酒店举行,山东大学哲学与社会发展学院是本次会议的东道主。会议共有40位代表,来自23所高校或科研机构,发表了32篇学术报告。

第五届代表

第五届代表 代表:田松(北师大)、成素梅(上海社科院)、盛晓明(浙江大学)、博主、吴彤(清华大学)、刘杰(山东大学)、雷德鹏(广西大学)、邓波(西安建筑科大);陈宜瑾(清华)、陈红兵(东北大学)、张春峰(清华)、赵卫国(陕西师范大学)、吴国林(华南理工大学)、韩连庆(北京航空航天大学)、蒋风冰(浙江大学)、孟强(中国社会科学院)、李章印(山东大学)、齐磊磊(华南理工大学);王曦赫(北京师范大学)、井琪(北京大学)、胡翌霖(北京大学)、徐竹(中国科学院研究生院)、蒋劲松(清华)、段伟文(中国社会科学院)、徐献军(杭州电子科技大学)、王文慧(东北大学)、王华平(山东大学)、陈治国(山东大学)、王海琴(河南师范大学);吴宁宁(北京大学)、尚文华(山东大学)、陶建文(华南理工大学)、杨庆峰(上海大学)、包国光(东北大学)、蒋美仕(中南大学)、姚大志(中国科学院自然科学史所)、孟伟(聊城大学)、舒红跃(湖北大学)、肖峰(中国青年政治学院)、雷良(中南大学)、阚铮(山东大学)。

现象学科技哲学学术会议

现象学科技哲学学术会议 第六届全国现象学科技哲学学术会议在华南理工大学召开 ,由华南理工大学思想政治学院主办的第6届全国现象学科技哲学学术会议,于2012年12月1-2日在广州华南理工大学校内逸夫科学馆召开。本次会议与会代表42人,来自26个学术机构,提交了37篇论文,发表了34篇报告,其中9篇是硕士或博士研究生的报告。本次会议一个特点是提交和发表报告历届最多,另一个特点是研究生报告数量也是历届最多。

第六届全国现象学科技哲学学术会议

第六届全国现象学科技哲学学术会议 会议总结

各位代表,让我借用毛主席的一句话,我们都是来自五湖四海,为了一个共同的目标,走到一起来了,这个目标就是带着各自的科学技术哲学问题,试用现象学的视角、立场和方法来讨论问题,建立现象学的科学技术哲学。为了这个目标,我们已经召开了六届会议。也许我们在这个目标背后还有更高的想法,为现象学理论的深化做出我们领域的贡献,使得我们的现象学科技哲学成为现象学领域的合法领域。

各位代表,我想有一个比喻,我们是移民,我们是一群有理想、有热情和有抱负的学术移民,当我们想要移民到现象学时,我们曾经走得多么艰难又非常的期待,我们一开始总是请一些大师学者,指点我们,国盛教授在前几届会议总是用现象学练习曲来命名前几届会议的场次报告和讨论。我们一直在练习,学习,尝试和摸索,其实本届会议尽管没有再出现练习曲的词汇,但是我们仍然有练习的痕迹。移民总是在第二代第三代才能完全融入移民的文化,我们把希望寄托在我们的学生身上,他们在本届会议中有很好的表现,无论是术语、词汇、视角和方法,他们已经开始熟练。

会议让我总结,我想有两个方面可以总结:形式与内容意义。

在形式上,有三个特点:

第一,形式多样,会议报告有三种形式--1、报告(20分)、评论(10分)、讨论(10分);2、报告(20分)、讨论(10分);3、报告(15分),讨论(5分),由于安排发言密集,使得各方均有机会报告和让大家熟悉,国盛颇费了一番心思。国盛闭幕词不可能表扬自己,我在此要表扬他,由于他的设计和考虑,会议充分体现了各种侧面的报告、讨论,为此他自己都没有报告。我们有一个很好的把关人。

第二,年轻人表现值得肯定,我们的研究有希望。本次会议安排了大量的年轻人发言,而且放在很重要的位置上(有时间发言,有评论和自由讨论),不仅由于他们年轻,而且由于他们的工作研究值得肯定。

第三,本次会议有了新的开放性。本次会议是在学术期刊上刊登了会议通知的,对外通知,前几次都是在圈内发邮件通知的。由于这个开放性,我们本次讨论会有了新人的进入,他们带来了新领域和新问题。丰富了研讨的内容。但是把关仍然是需要的。

当然开会程序安排周到,发言讨论密集,是这个会议一直以来的特色,本次会议一样继承和发扬了这个优点。

在内容与意义方面,也有三个特点。

第一,议题相对集中,同时又有内容的丰富性。有现象学科学哲学、现象学技术哲学、海德格尔专场、海德格尔与伊德专场,以及特殊报告等等;这些学术报告尽可能地在自己的议题方面做到了深入。让我们理解现象学科学哲学和技术哲学应该涵盖什么,什么是它的

第二,报告内容比之前几届更为深入,拍砖更为直接,我们可以自豪地说,我们已经走入现象学。前几届我们在走近现象学。我们更加熟悉现象学的行话与术语,运用更加自如。我的体会是,我们什么时候在研究中不再刻意地追求现象学术语时,那时是我们真正地走入现象学,而且可以走出现象学。我们就从必然王国走向自由王国了。当然,也有学者趁讨论时间提出自己的见解,而没有直接给报告人提出问题。会议的拍砖特别重要。学术上的交锋,使得报告人思考他的观点是否严谨,立论是否充分,回应也使得拍砖人和在场的学者可以深入思考,另外,建立了学术的友谊,形成了学术的气场。当然按照萧峰教授所言,没有最直,只有更直。

第三,学生有可见的成长,是本学术会议最重要的意义。我说我们是一群现象学移民。移民的第一代可能的功能是带入;第二代才是"富二代",是可以无缝融入的代。北大的学生尤其有看得见的、稳步而扎实的进展。

最后是建议,建制上除民间做法外,博客"现象学科技哲学"外,也可以考虑如何加入"现象学"年会?等等。

任重而道远,吾将上下而求索,几千年前屈原如是说。

革命尚未成功,同志仍需努力,几十年前孙中山如是说。现象学科技哲学的同仁仍需努力再努力。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯