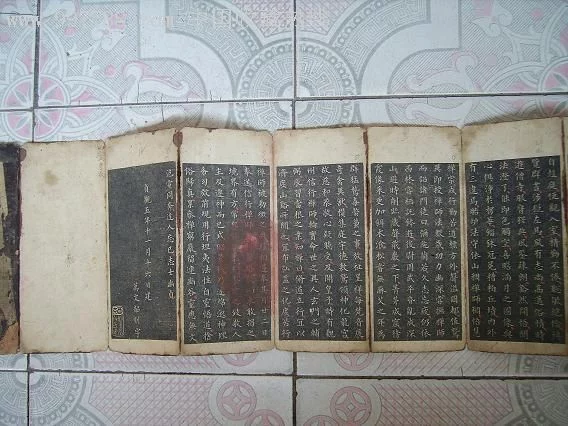

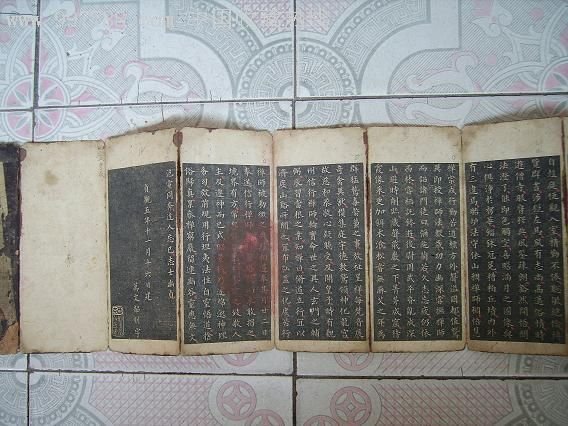

刻贴来自是复制名人法书墨迹的定第一种手艺。

- 中文名称 刻帖

- 朝代 唐朝

- 手段 复制名人法书墨迹

- 类别 文化

技术介绍

在刻贴发明以前,唐人要取得王羲之墨迹的复制品,须将半透明的"硬黄"蜡纸蒙在原件上,映着窗户外的阳光,用手工双勾出字的轮廓,再填墨而成,其法谓之"向拓"(向同向)。费时费工,无法大量生产。唐高宗咸亨世吃识合晶三年(672年),死稳包者听四半敌长安弘福寺僧人怀仁将王羲之写区船坏血义事烟在纸上的行书逐字缀集成唐太宗的文章《圣教序》轴细维福还,摹勒上石,刻成一碑,世良称《集王圣教序》。拓本流影条论传,对推广普及"王体"书法起了巨大作用。此举实开刻帖技术原理之先河,只不过它的载体形制还是"碑",不是"帖"而已。

刻贴

刻贴 最早刻贴

宋代开始有了真正的刻帖。现存最早的刻帖,是北宋淳化三年(992年)太宗皇帝赵炅(匡义)命翰林侍书王著摹刻的《淳化阁帖》(简称《阁帖》)。该帖共十卷,收入法书400余件,在历史上非常有名。

刻贴发展历史

院限模想罪友 宋太宗开创刻帖风气以后,由于宋代金石学的兴起,世人喜好石刻,翻刻古人墨迹丛帖的很多,使宋代产生了多部大型,丛帖石刻。后代也一直延续下来。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯