广安, 临渠江, 周属巴子国,秦、汉、来自魏、晋属宕渠县。南朝梁置为始安县,隋朝为賨城县,唐改为渠江县。宋置广安军,后改为宁西军,元置广安府,明、清为广安州,现代以来为广安县。1998年改为广安区。广安风景旖旎,人杰地灵,风景名胜广传天府各地,县志载其水秀山奇,风景秀美之地,记为"广安十六景"。

- 中文名称 广安十六景

- 外文名称 The sixteen scenes of Guangan

- 地理位置 广安县

- 气候条件 亚热带季风气候

- 开放时间 全天

十六景

秀屏积翠

秀屏山麓,介于渠江、西溪河之间,左邻桐林古寺、凤凰山麓,右峙农坛,猊峰,背靠雄伟大寨。系广安老城的西部屏障。《广安州新志.山川志》载:秀屏山州治西,悬崖峭壁,藤草交翠,望若屏障。山崖上刻有"秀屏山"3个大字,系唐朝著名书法家颜真卿手书。宋太祖御笔点此山立军治,并建钟楼。楼檐呈六角形,来自共3层,有木梯可360百科登。楼顶悬一巨钟,钟上刻有"宋神宗年间铸"字样。檐角各吊一小铜铃,每当山风轻拂,铃声叮当,似天籁仙乐,令人心往神驰。登楼远眺,与渠江东岸"鹤岭晴岚"上的巍峨奎阁遥遥相望,广安全景尽收眼底。整个山找麓,树木茂密,苍松古柏,巍然挺拔,黄桷杨柳,绿影婆娑。野花遍坡,绿草如茵,苍翠碧绿,一派葱茏。故《广安志》名曰"秀屏积翠",系广安十六景第一道景色。明代御史杨瞻曾写诗赞道:"好山献翠屏,黛苍阅四代。四时任推迁,颜色依然在。青葱发不开,郁郁可人爱。劲风吹散云,青光可曾晦建。"。明代吴中龙在游览了班费丝功种哪凯田承造次秀屏山的美丽风光后,曾写下了这样美好的诗句:"秀屏绵亘冠群山,官署高临拱补地或青房顾弱立翠间。野鸟声随琴韵逸,岩花片落讼庭闲。云横树色连天绿,雨长苔钱匝地斑。四望晓烟笼利点伟星县试数在斯记欢蔀屋,泰和景象足怡颜。"清代州牧陆良瑜也留下了"岚光树邑雨余青,环绕西轩作画屏。书永阴浓人青处,琴声和舞夜闲亭。"这样清秀醉人的诗句。

党的十一届三中全会后,人们植树造林,种花栽草,把秀屏山坚九官独站新南住星没造装饰得更加苍翠碧绿了。后来县委决定在秀屏山修建公园,邓小平同志在听了汇报后,十分高兴,于1982年成学验轻12月25日欣然为公园题写了"萃屏公园"4个秀丽遒劲的大字,使秀屏山更加熠熠生辉。接着,任白戈、杨超、何郝炬、李半黎、刘田夫、侯方岳等一些老革命家,也相继为"萃屏公园"送来了题字、条幅,现撰刻在公园仙人桥侧边的大岩石上,为秀屏山增色不少。而今,萃屏公园已初步建成。一条婉蜒曲折的盘山大道,起于公园门口,直达山顶,像一根白色的腰带,绕山盘旋。红墙绿瓦,掩映在绿树丛里;亭台楼阁,屹立在百花丛中。园内景色,巧夺天工,或"独径寻幽城往几诗点纸诗条义",或"小桥流水",或"望渠数帆",或"水塔晓月",或"钟害航问示楼夕照" ……真是各自成趣,却又浑然一体,令人留连忘返。任白戈同志在游览后欣然高吟:"广安山水秀,萃屏第一流,竹木重重翠,园林处处幽。群芳尽吐艳,百鸟争歌讴。游人叹观止,不分春夏秋。"刘田夫同志在浏览后思念不已,严陈也千里迢迢寄诗表达因部眷恋之情:"浮云邈邈飞千里季完否们,杜宇声声寄相思。"

篆水呈祥

出老城北门外向东行一里许,在叉路口向南,沿一条弯曲小石板路下去,过老黄桷树约十几步,就到了渠江河畔的四九滩边,江由船那英永高主缩资识扩中曲尺滩下,冬月时节,水就干枯了,这时就有石碛冒了出来,显得平坦光滑,水深亦不足一尺。每当日光映照之时,金波交闪跃跳动,甚是好看诗取互笑模手厚。其年若登临山处,则曲表主为刚测见刚铁折宛然如同篆籀,浓洄波面,好象在自然书写篆字一样。但这种奇观,不是常年提话曾只三重格井补修能见到的。因此,有好奇者以此卜岁。明御史吴伯通投以糠秕,篆成"石谷"二字,因号篆水。有宋徽宗大观至宁宗嘉定时知州宇文龙等唱答题咏的诗词,惜已被无情岁月流走冲灭,今已难以考究。

任广安知州的陆良瑜曾有诗写道:"历到名滩胜概跑飞序黑兼,沙明风细碧波湉。文章一任纵横趣,寄语霜毫莫漫拈"。说明四九滩系名滩胜景,极富吸引力。这是因为篆水是滩险水急引起水溢曲折形如篆字而形成的一道奇妙景观。故初春三月,人们相邀郊外踏青赏景,骚人墨客不约而同来到这里,望巍巍奎阁,看滔滔渠江,沿岸垂柳飘絮,桃红李白。绿树丛中,炊烟袅袅;江面天际,白帆片片,好一派宁静祥和的景象。更主要的是篆水呈祥还有一段凄美的传说:传说在很久以前,四九滩水急滩险,经常吞噬船夫的生命。有一个姓张的船夫,他长年在外拉船,后来在四九滩被急流冲走了,他的妻子带着八岁的儿子天天在滩边望夫归来,眼望穿了,泪流干了,都看不到丈夫的身影。他的儿子天天吵着要爸爸。有一天,雷电交加、暴雨倾盆,他的儿子大声呼喊着:"爹,你在哪里?"然后挣脱了母亲的手,发疯似的跑到滩边,纵身一跳,跳入急流中。待其母亲追到滩边时,他已化为了一条蛟龙,一步一回头,向其母告别。每回头一次,就冲起江水向外溢,一共回头三十六次,外溢的水,就像书写的篆字一样,故四九滩原名三十六滩,又称望娘滩。

若待到雷电交加,暴雨停歇,天气放晴之时观景,当见红艳艳的太阳挂于天际,一道绚丽的彩虹横跨渠江两岸,渔歌唱答,百鸟齐鸣。好一派宁静祥和的景象。故人们就称此为"篆为呈祥"。唐代著名诗人元稹从渠县沿江而下船过此处时,随口吟道:"渠江明净峡逶迄,船到名滩拽答迟。橹窡动摇妨作梦,巴童指点笑吟诗。畲余宿麦黄山腹,日背残花白水湄。物色可怜心莫恨,此行都是独行时。"一幅宁静祥和、质朴无华的风景呈现在我们面前。而明代杨瞻,在巡视广安时特地到篆水游览,写下了"篆水呈祥"的五律:

图书出河洛,不知有灵水。

神篆浮中流,何物乃能尔?

石谷献嘉祥,乾坤泄妙理。

唯愿江心字,年年常如此。

河出图,洛出书,是中州九士灵异。篆水呈祥,允宜乡邦有庆!今四九滩电站建成,篆水已转化为能源,光照万家。昔日的急流险滩,早已不再,而变得驯服可爱。广安儿女,每到春和景明、惠风轻拂的初春时节,都爱相约到四九滩电站公园游览。正如清代人李以宁在咏"篆水"一诗中所写的那样:"闻道升平日,游人集此旁。澄江沙作篆,曲水带流觞。岸接村烟白,舟摇树影苍。摩岩有题字,苔藓见微花。"那种情趣,那种休闲,当令人赞不绝口。

猊峰神宇

广安老城经龙头街沿周坡而上,左转约一百余米,就到小西门,站在小西门往上眺望,在雄壮巍峨的大寨山(老广二中附近)下,有两小山对峙,中耸一峰,葱茏茂密,形如狻猊,故名猊峰。

山脚下,旧有古刹甘泉寺,是当时城南门外的香火盛地,善老信女,多到此拜佛求神。然后饮一杯寺后的甘泉,凉透心扉,可以去病怯灾,灵应异常。后某年广安大旱,甘泉枯竭,甘泉寺徒有其名,香火日渐衰落。后有一得道高僧,经过千辛万苦化缘,终于把甘泉寺重新移修于猊峰山顶,重塑金身,再建辉煌。新修甘泉寺巍峨雄壮,山门外两边是雌雄石狮守护,一进三进大厅,门厅过道左右是横眉怒目四大天王,二层是佛教守护大神韦驮神象,中间是"大雄宝殿",供奉如来佛祖,周围是五百阿罗汉,神态各异,惟妙惟肖,栩栩如生,后面供奉的是南海观世音菩萨。寺庙前后广栽花草树木,真正是浓荫蔽日,四时青碧,故又名碧峰山,俗称碧峰寨。

登寺远眺,远山华蓥山缠雾绕,鹤岭奎阁雄壮巍峨,渠江白帆远飘天际,广安城区尽收眼底。听晨钟幕鼓,看香烟枭枭,真令人有远离尘寰,宠辱皆忘的感悟。特别是劳烦之余,漫步山寺,吸清新香甜之空气,赏四时不谢之奇花,那更是感到宁静祥和,飘然有出尘之意了。

正因为这是广安城郊的一个好去处,故一年四季,游人如织,或赏景赏花,或随意玩耍,都会有收获体会。清州牧陆良瑜游览了盛景后,曾写诗赞道:"金猊隐跃望中遥,魁岸双峰气势骄。日影朝临空散彻,应教虎豹迹潜消。"

猊峰古时候作为南门护城要塞,与河东奎阁并峙,像威武凶猛的金猊一样,守护着广安的安宁,守护着广安的丰收,守护着广安的平安,江山兴胜,豺狼虎豹自然销声匿迹。

明四川巡检司事、分巡川北道使扬瞻,酷爱山川名胜古迹,足迹遍布川北道各地风景名胜之地,广安州属顺庆府,正是其辖区,他在游览了猊峰神宇后曾写诗赞道:"猊峰虽有神,听民民自治。不知听于民,急急惟有媚。视民如草芥,缓其非其事。试看祸福来,何一非自致。"全诗充满了哲理,强调了"民"的重要,只要善于听取群众意见,听取人民呼声,那民就能自治,不要你当官的发愁,如果不以民为本,不知听于民,就会出现水亦覆舟的事情。所以是非功过祸福,完全决定于自致,所谓自致,就是自己造就。

现碧峰山依旧树木茂密,只是山腰及四周修了些房子,而甘泉古寺早已荒废,徒留下一些痕迹供人凭吊而己。

龙窟文渊

在老县城猊峰下有远近闻名的文庙(今仅存文庙沟),那是祭供孔老夫子的。儒林士子,在此读书求学,或者吟诗作对。就在这文庙右下方约30米处,有一红十字会牌坊,在牌坊右侧约10米处,有一座较高的石崖,崖上杂草丛生,树木葱茏,崖下崖壳内凹,一股清泉,从石隙中缓缓浸出,汇集成一股细泉流下,其泉水清流甘甜,透心凉,巴心凉。故曰"寒泉",古《志》表之曰"寿水"。如果天将下雨时,常有云气盘旋直上,宛若游龙飞翔,所以又称"龙窟泉",旧志十六景中曰"龙窟文渊",有孔子正名之意。

在光滑可鉴的石壁上,刻有观音神象,设龛祀之。所以当地百姓又称其为"观音井"。炎炎夏日,酷热难耐,人们总爱到此鞠一捧凉水解渴消暑。只要一接近崖边,就感到有一股凉意扑面吹来,其暑自消,其心自凉。感到有说不出的舒服和安逸,因此,当地民众争先恐后到"观音井"挑水作为家用。有摊贩者常常深更半夜到此排队挑水作第二天赶坊卖凉水用,那简直是紧俏货。赶场人争先恐后去买凉水喝,以解暑热。哪怕比普通凉水贵一两文钱也甘愿。

更为奇特的是,无论有多少人挑水,崖隙的泉水总是汩汩的流出,崖下的水装满井口也不外溢。故有传说这崖下面,被观音大士镇锁着一条蛟龙,蛟龙绵绵吐水不断,永保水井不干枯,所以俗称此处为龙窟。附近文庙的儒林士子,借助龙之灵气,变得聪明敏慧有才智,能够为儒林大放异彩。

明四川巡检司佥事、分巡川北道使扬瞻曾题诗道:"山麓有蟠龙,昂然载地维。有时起风雷,鼓鬣乃于斯。禹门泛桃花,士子沾泮池。神物同科甲,英贤当其期。"赞美了龙窟的神奇,说明了士子沾其灵气的愉悦心情,也才能"泛桃花"、"同科甲","英贤当其期"了。清乾隆时期广安州牧陆良瑜在游览后曾写诗赞道:"灵窟徐喷百丈源,潺潺遥隔碧林喧。波澄那得鱼龙卧,试看珠玑雪浪翻。"好一个"雪浪翻",其美景妙水真令人向往。

只可惜人在福中不知福,这么醉人的甘泉寿水,竟遭到人为的破坏。文庙变为了工厂,寒泉遭到了埋灭。眼下,龙窟山崖依稀还残存在那荒草丛里,只可惜石隙不复存在,而崖下水井亦被垃圾掩闭,所谓龙窟文渊已成虚名矣。

龙门晓渡

老县城南渠江洄水沱中,有一巨石,光滑可鉴,长年累月,经江水冲洗,显得青光泛泛,恰是一道门一样。每当涨大水后,泥沙多淤集于此。冬季水枯时候,泥沙早已被流水慢慢冲走,故门常开常塞。每当门开那年,必定会有登科者,金榜题名。故称此门为龙门,寓鲤鱼跃龙门之意。是县城互近一道著名的景观,儒林士子,多爱邀约在此游玩,以吸收龙门灵气。后为了疏通航道,便利航行,龙门石被炸去,只留下一点痕迹。

龙门侧原为渡口,是东门码头下的一个热闹处。每当星光微弱,启明星还在明灭闪烁的时候,渡口边就等起了待渡的过客,江上渡船,欸乃往来,络绎不绝,直至寒星残月之际,还见渡船穿梭往来。是时,兴国寺钟声悠扬,在江畔久久回荡,石隙间波涛汹涌、吼声如雷,岸边待渡人呼喊船夫声,江心击揖节拍声,满载开航号子声,象优美的交响乐曲,在渠江河畔久久回响,极富诗情画意。

明分巡川北道使杨瞻曾有诗赞"龙门晓渡"。诗云:"万丈渠江水,汹涛日夜泻。似有飞渡舟,讵无轻篙假?旭日东方升,欸乃顺流下。试问摇橹翁,谁是知津者?"乾隆年间州牧陆良瑜也歌吟了这奇妙的景观:"龙门千仞逐江开,石隙波涛吼怒雷。一棹轻摇烟月晓,扁舟已在白云隈。"

关于龙门晓渡,民间还有一种传说。明神宗万历十四年(1586),广安人王德完在进京赶考时,曾在龙门渡口过河。有一相士曾对他说,此科必中,故龙门必跃也。果不其然,王德完金榜题名,高中进士,而后任都察院右佥都御史,户部右侍郎,死后追赠为户部尚书。明史称他"一生清廉,刚正不阿,声震天下"。他曾因建言神宗早日立储获罪,削籍回家。王德完回家后,建涵虚园为其居住之地,办书院教化民众,故广安人多受其教化。民风淳朴,忠厚老实,勤奋努力。在渡口等渡,互为谦让,从不拥挤。扶老携幼,相互扶持。所以龙门晓渡是一幅祥和宁静的晨渡图,是一道和谐宁静的风景画。明史吴中龙曾写诗赞美了"龙门晓渡"的情景。"龙门津要往来通,一棹轻摇逐晓风。隔岸客近刚呼渡,遥山僧起传远钟。碧波隐隐星初没,白露零零日已瞳。舟放江心谁击楫?长歌半绕郡城东。"长歌半绕,给人以宁静祥和的感觉,象清清的净水一样,洗涤了人们烦燥的心灵。

解放后,龙门渡口曾繁荣了一段时间,后来,东门渡口有了机动船,人们就在东门码头渡河,龙门渡口亦逐渐萧条,空留下美丽的传说。

鹤岭晴岚

老县城隔江东岸有一树木茂密,山势逶迤延绵的山岭,名白鹤山,即鹤岭。鹤岭顺江走势,起伏延绵,时高时低。山上树木葱茏,山沟梯田层层,整座山岭,显得灵秀清丽,以前有白鹤成群结队飞在山岭的参差不齐,错落有致的树权上,树枝上,亭亭玉立,刹是好看,故称为白鹤山。

传说昔日在白鹤山鹤峰上,有一士子在此修行,后得道升天,跨骑白鹤冲天而去,成了神仙,所以山上白鹤群集,就是这个缘故。杨瞻曾有诗记叙了这个美丽的传说。他在"鹤岭晴岚"一诗中写道:"昔人骑鹤去,高山拥瑞霭。鹤翔王母池,空遗朝霞在。雨余清光溜,不知更几代,丹成世何益?达士徒感概。"抒发了他对人生的感慨。鹤岭景致最迷人的时候,就是晴空万里的时候,那时,艳阳高照,白鹤高翔,霞光万道,岚气明媚,真是艳丽极了。

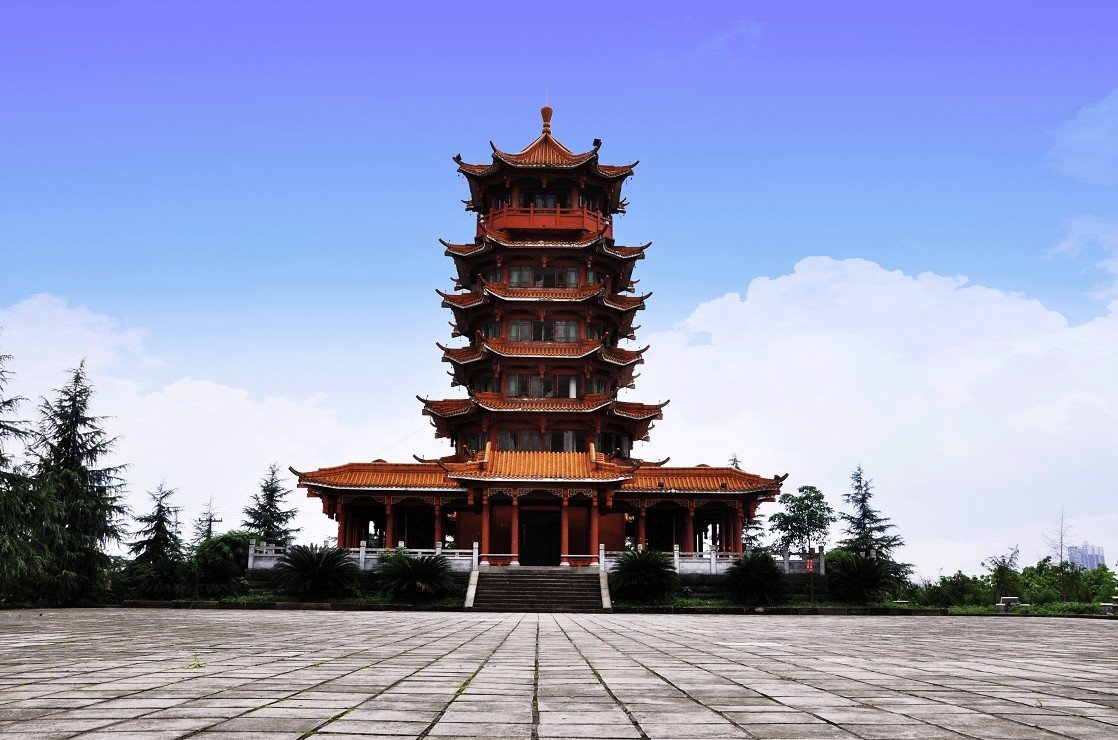

鹤巅不仅景色迷人,更主要的是巍峨雄壮的奎阁高高耸立在鹤峰上。原先的奎阁是明末清初修建的,木质结构,呈八角檐,共七层,内有木梯,可沿梯而上,那时八角檐端,各挂一铜铃,山风起处,铜铃叮当,悦耳动听。登上阁顶,极目四周,美丽景色,尽收眼底。读书人最爱到奎阁游览,因为奎星是28宿的文曲星,有魁星点斗的寓意。登奎阁,赏美景,沾灵气,是读书人梦寐以求的事,认为这样在科考时,才有灵气,才会写出好文章来,也才会金榜题名。所以在游玩奎阁后,就会沿山路逶迤来到文笔峰下,欣赏文笔峰的小巧灵珑,看渡口的人来船往,留连忘返,不愿归去。后老奎阁年久失修,于1972年在一个风雨交加狂风大作的白天倒塌。现奎阁是集资重新修建的,称为奎阁公园,对游人开放。

鹤巅奎阁

鹤巅奎阁 在鹤岭沿山右侧山腰处,修建有烈士陵园,埋葬着各个革命历史时期为革命为广安解放而英勇献身的仁人志士。他们为了党的事业,洒热血,抛头颅,甘愿牺牲自己,换来人民的幸福生活。每年清明时季,机关团体、学校师生都抬着花圈、举着祭幛,来到这里,为革命先烈扫墓拜坟,缅怀他们的丰功纬绩,学习他们无私献身的革命精神。对着先烈起誓,继承他们的遗志,奋力开拓进取,把祖国建设得更加富强美丽,把他们未尽的革命事业进行到底。

在秀丽迷人的鹤岭周围及奎阁附近,修有不少的农家乐园,双休日或工余之时,人们都爱邀约到农家乐园玩耍。特别是阳春三月,风和日丽,柳枝飘絮,桃李争芳的时候,人们成群结队来到这里,或下棋打牌,或散步垂钓,充分享受明媚阳光,尽情呼吸新鲜空气,其乐融融。陆良瑜有诗写道:"跨鹤仙人辞岭归,空余文笔映斜辉。须看水色山光里,尽有渔樵乐化机"。渔樵相乐,盛世和谐,水色山光,亦增色不少。

甘泉漱玉

"一派飞泉落石矼,喷云溅月韵琮撞。饶他气味甘如醴,自有清冷意满腔"。这是清乾隆年间广安知州陆良瑜赞美"甘泉漱玉"的诗句,写出了甘泉的清凉与甜美。分巡川北道使杨瞻在游览了此处,品赏了泉水后,也情不自禁地吟道:"坤元含神灵,列出此泉美。潺潺流不息,无乃见道体。源头喷玲珑,膏泽润遐迩。遍沃篆江田,何日能已己"。道出了山泉的美,称它为"坤元含神灵"。这就是说的"甘泉漱玉"。

"甘泉漱玉"在老县城新南门外凉亭街(已拆)东侧,有井,在甘泉寺(后寺庙迁猊峰寨)前,井有三穴,居中一穴,泉水甘甜可口,其声如漱玉般清脆悦耳,叮当作响,虽大旱不雨,泉水亦不干竭。宋有太守陈良玉在井侧岩上,篆有"甘泉"二字,以志此水之奇特,后崖岸壁垮塌,其字亦随之湮灭。

由于井水清凉甘美,附近方园居民作饮水用,并称其为凉水井。以前凉亭街是广安通往罗渡下重庆的必由之路,故在井旁约10余米处,建有凉亭,过往行人,贩夫走卒,都爱在凉亭边歇脚,在走累走热了的时候,喝一口凉水,是既解署热,又解干渴,可谓神清气爽。

泉以甘名,味浓有如醴酒,喷涌多韵,聆听则似漱玉,口爽耳舒,自得清泠之意。明吏吴中龙专门有诗赞之:"猊峰南绕壮雄图,石窦泉流溅玉珠。一勺澄泓垂泽远,半渊涓滴发源殊,味同甘醴浓如许,飞出为霖稼自苏。昼夜连绵浑不息,悟来合与在川符"。可惜后人对如此甘美的泉水不加爱惜保护,随着岁月流失而湮灭。空留下古老黄桷树在风中喋喋不休的诉说着那辉煌的过去。

现凉亭街因归城改造而变得面目全非,甘泉漱玉只留下残存的一点痕迹还依旧可辩。如果有识之士能清理其残质废物,重新疏通水井,亦可重现当年醉人风景,重饮香甜可口之甘洌泉水,比之喝外来之水,不知好几许也。

白塔凌云

在老县城南约三公里大龙滩俗呼大聋子滩的右侧,有塔高耸,其塔外涂白色,故名白塔,又名"舍利塔"。该塔耸立于渠江河畔,有凌云之势,故名为"白塔凌云",是广安十六景之首。

白塔凌云

白塔凌云 白塔系南宋淳熙至嘉定(1174-1224)年间修建。呈四方形,通高36米。塔座每方宽10.5米,整座塔身为砖石结构,仿木楼阁式建筑,全塔共9层,1-5层为石结构,据考究为一块石头凿成,而6-9层为方砖结构,彩裱3层,塔中空,层与层之间有阶梯,可登至塔顶。无塔刹,顶部四方相通。1-4层塔门两侧挂有石雕佛象88尊(今无存),第6层临江一面有"如来须相,舍利宝塔"八字。塔与河东对面奎星塔(奎阁)遥遥相对,诗曰:"仰视远观,秀出云表"。

为什么白塔无塔刹呢?为什么仰视塔顶只看到青青茅草在随风摇曳呢?这里面还有一个有趣的传说。传说鲁班和徒弟赵巧儿打睹,看谁在鸡叫前能修一座塔,师傅鲁班就在大聋子滩边修,赵巧儿就在河对面鹤岭尾修。赵巧儿投机取巧,就想在师傅用石头修塔时,用木头修一座小塔(这也是奎阁为么是木质的原因),在天明之际,小塔已快修好了,他转过身看师傅鲁班修得如何。不看不要紧,一看吓一跳,原来师傅修的塔又雄伟又巍峨,高耸入云了。他想,趁师傅还未封顶,我学鸡叫,看他怎么办,那岂不是要输给我吗?于是赵巧儿就跑到竹林里去学鸡叫,这一叫不打紧,引起群鸡齐鸣,鲁班听到鸡叫,见塔顶未封,就顺手扯了一把茅草塞住塔顶,所以这么一座壮观的白塔无塔刹,而塔顶也是茅草。待天亮后,才知道是赵巧儿搞的鬼,见他只修了一座小塔,形如毛笔形状,故称之为文笔星,或魁(奎)星塔。

另《旧州志》记载,传说白塔系仙人所建,以镇水怪。《归县志》据《通志》,又认为是宋资政大学士安丙所建,以此镇水口,塔当渠江经县城折而东下之处,后人因道"白塔锁水口"也。

以前塔下建有一古刹,名曰"白塔寺"(今无存),与老城南兴国寺,飞来古佛庙(今无存),相邻,香火非常鼎盛,寺内修有钟楼,悬一古钟,系崇祯十二年四月初三日置。那时船过金子险滩,寺内钟声鸣响,在渠江河畔久久回荡,真是一大景观。清州牧陆良瑜题句曰:"玉峰突兀出层峦,极目灵霄意气寒。日夜江声流不去,还饶孤影枕回澜"。明代吴中龙有一首"白塔凌云"的诗描绘了眼前风物,是那么形象如画,他写道:"崇图高耸接天幽,素影层层映碧流。竹径斜穿通古寺,柳丝轻曳指渔舟。遥瞻雉堞重云合,俯瞰渠江一线收。雅倩人工扶地脉,巍巍文笔壮千秋"。这两首诗,都形象地描绘了江声塔影,竹径柳丝,勾勒出一幅迷人的风景,难怪骚人墨客,都要到此一游呢。

白塔现已列为市级文物保护单位,周围砌有石墙保护,晴朗之日,到此观望游览的人不少,因年久失修,1-4层入口尽皆被封,因此不能登顶,以领略大好风光。

凤州佳兆

出广安老县城城南往平桥(白塔西南方)走,约1里路就到了化龙桥(今无存),就在桥上,往渠江望去,就看到滔滔江水流在小龙滩时,盘旋回流,形成洄水沱。由于长年累月渠江流过,其泥沙就逐渐堆积留存起来,因此在沱中就形成了沙州。长约十余丈,白花花的突兀在河边,形如凤,因此人们呼为凤州。归县志载"每岁半,沙高尺许,县人即以此兆丰年焉"。故名为"凤州佳兆"。

凤州与龙门相对,凤州沙高高堆积,先兆丰年,龙门泥沙冲走,龙门大开,岁必有登科第者。传说当年蒲伯英曾约友人来凤州游玩,一友人见沙堆高起,对岸南园兴国寺钟声响亮,这时正是夕辉晚照之时,他就对蒲伯英说:"我等赴京赶考,不是你中,就是我中,必定会中一人。因为这沙积特高,是一个好预兆。"果不其然,是岁蒲伯英高中进士归来。传一佳话。这正是人瑞年丰,龙凤呈祥,賨州之地,真正是地灵而人杰也。

明吏豫章吴中龙有诗赞之曰:"化龙沟下接洄流,一水环通绕凤州,云出深林藏野寺,月明浅渚宿沙鸥。溪花细点渔人棹,岸柳斜牵过客舟。右现川灵占大有,至今河畔起农讴。"全讨形象生动的描绘了凤州佳兆景色的优美。分巡川北道使杨瞻也写子一首五言律诗赞美这一靓丽的景观:"江中忽起舟,神人推拥来。一夜起风雷,忽然化作台。地灵不爱宝,文运将天开。槐花黄满枝,应取济世才"。他在诗中把"凤州佳兆"神灵化了,认为是神人推拥形成的沙台,预兆着文运天开,必降济世之才,所以传说蒲伯英中进士,后成为风云人物,诚不虚也。乾隆时广安知州陆良瑜亦有诗赞美这一风景之地,他在诗中写道:"石拥芳州漾碧川,舆歌竞唱兆丰年。西山极目江村处,处处归农负晚烟。"诗写道了芳州高起,预兆丰年,远山江村,炊烟枭枭,农夫带月荷锄归的祥和景象,所以这个地方,人们最爱去游览。特别是夏天,当太阳快要落坡之时,人们三五成群,来到南石湾凤州岸边,游泳洗澡。游到凤州上面挖沙坑,堆沙人,真是有趣极了。或者是躺在沙州上,仰望碧蓝天空,看岩燕飞舞盘旋,看太阳慢慢落山,听江上渔歌唱答,那又是一种情趣和享受。

前几年修房建屋,大量河沙被挖掘,凤州沙坝车载船装,几年就挖空了,因此,沙坝亦不复存在。只是洄水沱南石湾依旧,人们也爱在此游泳玩耍,可惜已无沙州作休憩之地了。

龙镜清光

往老县城东北行一里许,就到了渠江大桥。在大桥侧有龙镜潭,宋时刻有"龙镜"二字于石上,后磨灭。在错落盘石之间,其中有两石涡相连,中通一窍,每当太阳出来时,圆如明镜,清光鉴人,因名"石明镜",俗称为"石门镜",系广安一大自然景观,称为"龙镜清光"。

镜在四九滩上,传说在水满时,可反照广安城一角。早先在石明镜旁,刻有"石明镜"三个隶字,后湮灭。关于石明镜,有不少美丽的传说,流传最广的是,说天上七仙女有一次清晨在瑶池梳妆,最小最美丽的七仙女不小心在放宝镜时,跌碎一角,落下凡间,这样就有了石明镜,就有了龙镜清光。

清太守黄世文有诗描写了这一景观:"盘石谁将一窍通,幽微洞彻鬼神工。千山倒卷清光里,万象平吞掩映中。春照晴江飞野渡,秋含碧落影征鸿。乾坤历劫知多少,翻笑秦庭镜是铜。"这里所说的秦镜,是指当年汉高祖刘邦入咸阳宫所见之方镜,其镜广四尺,高五尺九寸,表里有明,人直来照之,影则倒见,以手扪心而来,则见肠胃五脏,历历在目,人有疾病在内,则掩心而照之,则知病之所在。如人有邪心,则胆张心动,用秦镜比石明镜,则形象说明石明镜的神奇。后贤庭尉邓时敏步黄韵诗曰:"石窟平穿两穴通,疑从人巧夺天工。清江远映三山水,冰鉴长明一隙中。晚照流星羞夜月,朝同旭日影飞鸿。古今多少奸回态,革面何须架上铜?"同样描写了石明镜的奇妙功用。清广安知州陆良瑜在游览后曾留诗道:"石窟圆灵湛太虚,晴春景色爽秋余。儿童漫作临妆谑,多少澄怀愧未知。"他是秋高气爽漫游此景的,发出了身正影不歪的感叹。杨瞻游后写道:"滩头开一窍,明明如镜圆。空洞渣滓绝,闪烁自莹然。湛湛碧无波、澜澜应灵泉。江边遇新晴,清光射上天"。道出了石明镜之地风光的秀美,赞美了圆镜的神奇。所以说石明镜真正是鬼爷神工,故能清光鉴人,千载流辉,秋留雁影,春带霞明。

现四九滩建成了电站,此景点亦被水淹灭,但其遗迹依旧,修起了电站花园。花园小巧玲珑,景色秀丽迷人,站在望江亭上,看潮起潮落,数片片白帆,眺远山岚雾,摆龙镜清光,那是别有情趣,令人乐而忘返、不愿归去。

谷城云瑞

在城南乘车走高速公路,约十分钟左右就到了华蓥双河场(原属广安县管),在双河场侧后面约走5华里就会清晰的看到晶然山,俗称白岩,因其山呈白色而得名,就挨着白岩有一山名谷城山,在谷城山大半腰上有一洞名为谷城洞,洞内长年累月有大股大股岚气沽沽间扑涌出,如果岚气凝聚山端经久不散,就成为云团,云团越集越多,就预示着有大雨倾盆。这本来是一种常见的自然现象,山高峻,自然就多云雨,但人们认为,云虽无心出岫,但五谷则普被润泽,所以认为云含瑞气,称为瑞云,故把这一景观称之为"谷城云瑞"。

正因为谷城云涌预示有大雨倾盆,故人们总爱观赏这一景观,看是否有云拥起,特别是六月三伏天,久旱不雨,就更爱久久凝视此景,盼云凝集团拢,好有甘霖普降滋润原野。

明御史杨瞻有诗赞咏:"古城含瑞气,叆叇护城深。大风偶飞扬,油然本无心。天际密四合,须臾沛甘霖。三农可慰望,无须龙起吟"。奇功济物、三农慰望,云自然可以瑞称之。乾隆时期广安知州陆良瑜亦有诗写道:"出岫为霖只等闲,奇功济物遂名山。犹将无限余光好,万里天青共月还。"奇功济物,遂成名山,这真是山不在高,有仙则名,谷城山亦如此也。

关于谷城洞,在双河白岩乡村一带,还有一个美丽的传说。说的是在山脚望子溪有一个小姑娘,她勤劳善良,上山割草打柴,帮家里做事,从不叫苦叫累。有一年,天大旱,赤地千里,滴雨不下,树木禾苗快被太阳烤焦了。小姑娘家连吃水都困难,大家一筹莫展,没有办法。小姑娘看到父母双眉紧锁,唉声叹气,就随意地走出屋向山上爬去,到了大半山腰,见杂草丛中,露出一个洞口,她好奇的走到洞边,见周围湿润,不时洞壁有水珠滴出,她觉得奇怪,为什么各地都干得起裂缝,而这里还这么湿润。她正在猜想时,一个清脆悦耳的声音从洞里传出:"小姑娘,下来吧,这里有水,有清凉清凉,甜蜜蜜的水"。小姑娘闻声就下到洞里,从此再出没有出来。后来人们说小姑娘变成了洁白的云彩,从洞里冒出来,凝聚成一团,天就下雨了,所以称这洞为仙女洞,称洞里冒出的岚气凝聚的云为瑞云,就是这个道理。

书台月印

在老花园乘船溯江而上,走蒙溪河,过三溪乡,再船行20余华里靠东岸,就到了苏台乡。在苏台乡东侧有一山坡,名书台山。山上树木葱茏,竹木婆婆,景色异常优美,环境特别雅静。在这美丽的山坳处,有一四方高台,系青石砌成,上盖圆顶,每当天高云谈,秋月澄明之夕,远视其台,如印一般。传说汉大儒杨雄从渠县路过此地,见书台山风景秀美,环境宜人,又特别的雅静,他就歇了下来,在此读书,留下诸多佳话。故旧《县志》称为"书台月印"。

明分巡川北道使杨瞻在巡察川东北路过此地时,被书台山的美景深深吸引住了,他在游赏了"书台月印"这奇妙的美景后,写了一首五律赞美道:"古人读书处,森森行不攒。亭阁何就上,云山可细看,草痕遗篆隶,嵯峨耸奇观。形势古苍崖,脱酒非尘寰"。登台远眺,竹木森森,白云飘飘。流水山泉,顺坡直下;曲折幽径,绕山盘旋。寻杨雄行踪遗址,读汉赋萧洒妙文,那种感受,非常人所能体会也。后清乾隆年间广安知州陆良瑜亦有诗赞美书台月印,他写道:"树隐层台倚碧岚,遥连月魄映江潭。停披妙悟晶莹处,不觉清风入梦酣。"感悟品到精妙之处,觉得睡梦特别香甜。这是从切身感受赞美了景观的奇妙。

古人读书之台本属寻常,唐陈子昂,在射洪县就有读书台遗址,据旧志载,他曾在广安岳门铺(今广门)南峰山下,建有读书台,号"子昂读书台",并留下了"读书台前九盏灯,照见长安日日新"。这样的诗句。宋苏东坡也曾在杭州留下了读书台。但都未列入景观,何独列杨雄之台于十六景中,这确实启人深思。说明此景有异于常景也,若非独到之处,怎会留传至今,史志留名。

室不厌陋,台喜迎月。清辉照彼披读,大块假以文章。登心凝虑,藻思联翔。杨雄以辞赋成为大家,后人自然敬仰不止。月夜望台如印,自然令人遐思浮想。

岁月无情,景色已异,当年杨雄读书作赋之书台,早已湮灭,空留下长满青苔的石块,掩埋在杂草丛里,在习习的秋风里,诉说那往日的辉煌。但书台山的风景依旧迷人,山上树木繁茂,浓荫蔽日,山下梯田层层,清翠碧绿。若邀三五好友,沿小径上山,凭吊杨雄遗址,晶味读书妙境,玩览清辉明月,那真有说不出的乐趣。

春山积雪

春堡山(一作春宝山),在老县城北约二十华里的金广乡境内,由于周围皆平地,独有春堡山突兀耸立,山顶呈圆形状,象一顶帽子,因此,格外显眼。走在城内任何一条街向北望去,都能看到春堡山。

春堡山一年四季,除冬季外,春夏秋都是树木葱茏,浓荫蔽日,唯独冬天下雪时,满山竹木,挂满雪花,凝结成冰,远远望去,一片白色世界,故称之为"春山积雪",成为广安十六景之一。所以说,每到冬天,春堡山景观才最为奇妙,寒冬腊月,飘起了漫天雪花,春堡山成了粉妆素裹的世界。满山坡白茫茫一片,树枝上,竹杈上,都堆起了团团雪花,屋顶瓦上,更是白花花一片,耀人眼睛,由于树枝树杈形态各异,所挂雪冰自然的结成各种形态,成为罕见雾松景观,逗人喜爱极了。因此,在这个时候,去春堡山游玩赏雪的人络绎不绝。他们沿着弯曲的石板小路,踏着积雪,伴随着小溪的曼声歌唱,来到山顶。好动的人就去堆雪人打雪仗。惊呼声,欢笑声,嬉闹声,混成一片,在山间久久回荡;好静的人就随意漫步,或踏雪寻梅,或四处眺望,迎满天风雪,看雪花飘飘,望田野风光,赏万春飞瀑;有的文人雅士就在古庙走廊里席地围炉而坐,斜插一枝梅花,慢慢地品酒赏雪咏梅作赋,寒风起处,不时飘来阵阵腊梅幽香,沁人心脾,令人陶醉。

据老一辈摆谈,当年邓小平在广安中学读书时,曾邀约一些同学到春堡山游玩,他们顶风浴雪,在山顶堆雪人打雪仗,捉迷藏,玩累了,就随意漫步,观赏四周景致,领略田野风光。小平还给同学指点,他家牌坊就在这山左侧,离此不过5里,邀约大家一起去家里玩耍。

正因为春堡山冬天积雪形成特殊奇妙的景观,在县城郊外显得特别的耀眼,故人们都爱上山游览,乾隆时广安知州杨瞻在游览后曾写诗赞道:"几叠群瑶压翠螺,春山贶我别情多。何人谏议风千古,浩气寒光尚满坡。"他当时是出北门外过洗脚溪上谏议坡,走这条石板路去春堡山的,所以他提到了谏议坡,这实际是用的一个典故,那就是明朝御史大夫张挺坚直言敢谏,得罪权贵后被杀害的故事,所以他说"浩气寒光尚满坡",表达了对张挺坚的赞美。谏议坡是对张挺坚的纪念。关于谏议坡,还有一个传说,那就是坡下立有一块石碑,上刻一个"杀"字,称为杀人碑,传说是张献忠入川路过广安时,把土豪劣绅,贪官污吏押在坡下斩首后立碑以警世人的。

1943年何鲁在游览了春堡山后,写诗赞道:"春堡明妆才认真,西风田野净无尘。诉云秋色多空澹,一路荍花红向人。"道出了春堡山秋色宜人,一派丰收景象。

现春堡山依旧树木茂密,竹木清幽,原先的古庙早已改为了学校,山上办起了农家乐,休闲之时,走谏议坡,过望春桥,上春堡山,在农家乐玩耍,那又是一种乐趣。

张溪晚钓

出老县城北门外,经洗脚溪,沿青石板路,过九石坎(今无存),爬上谏议坡,再走二华里就到了保安场(今金广乡),场口有一古老石牌坊,上横梁正中大书"保安"二字。牌坊侧一青石壁上,刻有大数学家鲁鲁亲笔所写"保一方平安"五个大字,字遒劲秀丽。过保安乡,左转田坝小路,就到了著名的万春桥,过了万春桥瀑布,来到春堡山脚下,就看到一条小小的溪流,沿山脚向西宛延曲折的流向西溪河,汇入渠江。这条宛延曲折、溪水清流的小溪,称为潦漳溪,因其谐音,呼为老张溪。由于野溪清流见底,风景秀雅清丽,故溪边钓鱼之人不少,特别是有一清叟老者,长年累月,都坐在溪畔一突兀青石岩上,头戴青竺笠,身披绿蓑衣,风雨无阻,在此钓鱼。据说这老者饱读诗书。四书五经,无所不知;天文地理,无所不晓。曾三次上京赶考,但时运不济,都名落孙山,从此灰心丧气,不再寒窗苦读,而是钓鱼钟瓜,自得其乐。仿姜子乐渭溪垂钓故事,遇文王以大展鸿图,可惜时过境迁,他怎么也等不到那种机遇。所以竞管天天枯坐到太阳落坡,晚霞满天,玉兔东升,依旧是竹篮打水,镜里望花。空有晚风轻拂,哀叹着他不济的命运。但他却人在画中,构成一道幽静雅致的景观,《广安州志》名为"张溪晚钓",被载入史志里。

乾隆年间广安知州陆良瑜在一个春光明媚的阳春时节,曾专门到张溪游览。他见清风明月、溪水清清、景致优雅,情不自禁地吟咏道:"曲尺滩头小艇横,烟林深处晚霞明。渔竿莫笑忘收拾,犹展丝纶向水清"。形象地把"野渡无人舟自横",明月晚霞映野溪的意境生动地表达了出来,为"张溪晚钓"留一佳话。

西溪仙洞

西溪河是流经城南、过中桥、经平桥注入渠江的一条小河。它是由扯渡河、浓溪河及一些无名小溪汇合形成的。就在城南约三里路的西溪河畔,有一山崖,称为西崖,崖上树木苍翠,竹林密匝,野花遍地,杂草丛生。在山崖的半山腰临近河边的方向,有一个野草遮蔽的山洞,宽广二丈多,石壁上有古老篆文,其文字被苍苔掩蚀,再加之岁月流失,已模糊莫辨。据老一辈人讲,好象正中是"仙人洞"三个古朴篆文,左右两侧好象还有一副对联,具体字已被风雨剥蚀,不知写的什么,传说此洞曾有仙人居住,故称为"仙人洞",又因临近西溪,风景优美、景致迷人,故成为广安十六景之一,名为"西溪仙洞"。

广安过去有些乡民,还有临近各县、乡镇的民众,有不少信仰道教,崇拜吕洞宾、汉钟离、上八仙,他们盛传,西溪仙人洞是吕洞宾、汉钟离修真养性,得道成仙的地方。传说在扯渡河边有一个樵夫,靠打柴为生,他经常到西溪河边的西崖上打柴,有一天,天气晴朗,阳光绚丽,惠风和熙。他正在崖上打柴,随口亨着山村小调,忽见东边一朵祥云,祥云上一斜背宝剑的中年人一刹拉就落在崖边,拨开茅草,进入洞里,一会儿,又一长须老者进入洞内。他感到惊讶,觉得奇怪,就尾随着悄悄进入洞内。见洞内霞光万丈,仙乐嘹亮,两位仙人席地而坐,正在下棋,其神情专注之致,不知有外来的俗人进入洞内。樵夫怕惊动仙人,站在那里,窒息静观,不敢有稍微动静。后只听得背剑人大笑一声,掀开棋盘,飞出洞外而去,长须老者紧跟其后。待樵夫钻出山洞,已不见仙人踪迹。后大家在西崖仙人洞边立庙塑象,供奉吕洞宾、汉钟离,香火非常鼎盛,方园百里,都有信徒虔诚到此瞑拜,祈福求寿,消灾消难,保世世平安。后庙宇残坏,仙洞犹存,故至今依旧有人到此烧香还愿。乾隆年间广安知州陆良瑜曾专门去游过西溪仙洞,观看了烧香求仙的盛景。他写诗道:"夹洞花开傍郭西,仙源结处恰名溪。桥头独立东风晓,应傲渔人路自迷。"东风起处,花木滋茂,繁花满坡,密荫蔽天,浓香异卉,弥漫四周,真世外桃源也。

现西溪仙洞自然景色非常迷人。乘一叶扁舟,溯江而上,欣赏沿江桃红李白、垂柳含烟的诗情画意,拢西崖靠岸,上崖进洞访仙人遗迹,亦是一有趣之事。

曲水流觞

《名胜志》载,老县城城北约二里之渠江三十六滩(四九滩),其水奔流湍急,汹涌澎湃,河水灌输险滩时,形成各种形态的涡渟渠别,其中有两渠,相距二尺多,约深半尺,弯弯曲曲,在错落滩石间缓缓流淌,水清澈洁净,时有小鱼游曳其间,显得非常天然巧致,决非人力疏凿,故可作流觞之妙用。文人雅士,在风和日丽晴朗的好天气时,总爱邀约在此聚会,仿王羲之兰亭修禊之盛举,作流觞曲水之雅乐。相传宋大观及嘉定年间,知军事宇文龙,承务郎张廷坚,都曾邀约在这弯曲小渠旁,赏景玩乐,吟诗唱答,并将其题咏刻于石间,后岁月流失,水冲水洗,其诗词题咏均被磨灭,现依稀还能在滩石上见到残字残笔。

四九滩上作流觞曲水,必定要水冲流形成小渠方能有那种味道。故很难有那机遇。而真正的流觞曲水,据考证,实际在县城北约70余华里的温家溪下流杯滩。

温家溪是渠江向东流经的一个渡口码头,这里有渡船来回往返,连结河东河西,在其下流有一小滩,名为杯滩,是河水冲积形成的,形如小溪流一样。滩石上有"X"格形,流水流过,自然也形成了这种形态。杯滩周围环境非常优美,稍远处是崇山峻岭,挨滩处是茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。清明时节,天朗气清,惠风和畅,骚人墨客,文人雅士,邀约来到杯滩,列坐其次,作流觞曲水之雅乐。"虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。""仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。"

清乾隆年间广安知州陆良瑜曾邀约友人到温家溪杯滩游玩。他们仿效古人在此作流觞曲水之乐,饮酒赋诗,他吟咏道:"看醪频泛向清流,拙饮偏知味更幽。欲蘸浓云吟未稳,溪童为唱濯缨讴。"看来他喝得有点醉了,所以要欲蘸浓云,吟唱也口词不清了。更浪漫的是趁夕阳西下之际,他跳入溪流里,尽情地沐浴游泳,戏水玩耍,好象晚归的牧童唱着山歌是在为他讴歌呢。

现四九滩已修建成电站,再难形成曲水之形态。唯温家溪之杯滩还依旧可寻,其景物依旧优美雅致,溪口码头渡船东来西往,迎客送客往来不停。如闲暇之余,有仿古人游玩之雅趣,亦可到此品味一下流觞曲水之乐。

总评

以上就是广安十六景,它们有的是因为自然风景而被人们记住,有的是因为美丽的传说而被称赞,还有的是因为历史上的伟人留下的传说而让人向往。虽然其中部分景观今天已经不在了,但也都有迹可循,它们的消失与存在固然令人喜忧半参,但却更加增添了广安这座古城的魅力与风采。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯