中国载人航天工程

921工程一般指本词条

中国载人航天工程于1992年9月21日由中国政府批准实施,代号“921工程”,是中国空间科学实验的重大战略工程之一。

1992年9月21日,中央政治局常委会批准我国载人航天工程按“三步走”发展战略实施。2010年9月25日,中央政治局常委会议批准《载人空间站工程实施方案》,载人空间站工程正式启动实施。

基本介绍

- 中文名:中国载人航天工程

- 外文名:CHINA MANNED SPACE ENGINEERING

- 别名:“921工程”

- 简写:CMSP

- 决定实施:1992年9月21日

- 指挥部门:中国载人航天工程办公室

工程简介

1986年,邓小平同志批准实施“863”计画,并把发展航天技术列入其中。当时论证了很多方案,最后专家们建议以载人飞船开始起步,最终建成我国的空间站。

1992年9月21日,中共中央常委会批准实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略:

- 第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间套用实验。

- 第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间套用问题。

- 第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间套用问题。

2010年9月25日,中央政治局常委会议批准《载人空间站工程实施方案》,载人空间站工程正式启动实施。

载人航天工程实行专项管理机制。设立中国载人航天工程办公室,作为统一管理工程的专门机构和组织指挥部门,也是工程两总和重大专项领导小组(一组)的办事机构。办公室对内行使工程管理职能,在工程两总直接领导下,负责组织指导、协调各任务单位开展研製建设和试验任务,在技术方案、科研计画、条件保障、质量控制、运营管理上实施全方位、全过程、全寿命的组织管理。办公室对外代表中国政府与世界其他国家(地区)航天机构和组织开展载人航天国际合作与交流。

工程背景

在中国第一颗人造地球卫星东方红一号上天之后,当时的国防部五院院长钱学森就提出,中国要搞载人航天。国家当时将这个项目命名为“714工程”(即于1971年4月提出),并将飞船命名为“曙光一号”。由于当时技术储备、大推力运载火箭等因素制约,毛泽东表态“先搞好地球上的事再说”,“714”工程于1975年3月正式宣布下马。

1987年2月,为发展载人航天技术,国防科工委组建“863计画航天技术专家委员会”(代号863-2),委员会包括两个专家组,大型运载火箭及天地往返运输系统,代号863-204;载人空间站系统及其套用,代号863-205。“863”计画将中止了11年的载人航天重新提上日程。

1992年1月8日,中央专委会在第5次会议上终于做出结论,“从政治、经济、科技、军事等诸多方面考虑,立即发展载人航天是必要的,发展载人航天要从载人飞船起步。”

1992年9月21日, 中共中央政治局十三届常委会第195次会议讨论同意了中央专委《关于开展我国载人飞船工程研製的请示》,正式批准实施载人航天工程。出于高度保密的需要,工程代号“921”。在“921工程”的七大系统中,核心是载人飞船,载人飞船则由中国空间技术研究院为主来进行研製。“921工程”正式上马时中央就提出了“争8保9”的奋斗目标, 即1998年要在技术上有一个大的突破,1999年要争取飞船上天。中国唐家岭航天城,为中国的载人航天工程完成载人航天的任务做了物质条件的保证。

工程进展

大事件表

1992年 | 载人航天工程研製建设开始全面展开。 |

1999年11月 | 进行了第一次无人飞行试验。 |

2001年1月 | 第二无人飞行试验。 |

2002年3月 | 第三无人飞行试验。 |

2002年12 | 第四次无人飞行试验。 |

2003年10月15日 | 杨利伟乘坐神舟五号载人飞船圆满完成了我国首次载人航天飞行,飞船在太空运行14圈,历时21小时23分。 |

2005年10月12日至17日 | 进行了第二次载人航天飞行。航天员费俊龙、聂海胜乘坐神舟六号载人飞船,在太空运行76圈,历时4天19小时33分,实现了多人多天飞行。 |

2008年9月25日 | 21时10分,神舟七号飞船在中国酒泉卫星发射中心搭乘长征二号F型运载火箭发射升空,将翟志刚、刘伯明、景海鹏等3名中国航天员送入太空。9月27日16时34分,神舟七号飞船运行第29圈,地面飞控中心下达出舱指令,航天员翟志刚、刘伯明分别着中国自主研製的“飞天”舱外航天服和从俄罗斯引进的“海鹰”舱外航天服,成功地实施了出舱活动。 |

2011年1月14日 | 中国载人航天工程《载人航天空间出舱活动工程》项目获国家科学技术进步一等奖。 |

2011年11月1日 | 5时58分,承载着首次交会对接任务的神舟八号飞船在中国酒泉卫星发射中心发射升空,6时07分进入轨道。 |

2011年11月3日 | 1时45分,天宫一号目标飞行器与神舟八号已顺利实现首次交会对接。 |

2011年11月16日 | 18时30分,天宫一号顺利实施两次升轨控制,进入长期管理轨道。 |

2013年6月11日 | 航天员聂海胜、张晓光、王亚平驾乘神舟十号载人飞船成功进入太空。 |

2016年9月15日 | 22时04分09秒,天宫二号在酒泉卫星发射中心发射成功。 |

2016年10月17日 | 中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号FY11运载火箭成功将神舟十一号载人飞船送入太空。 |

2016年10月19日 | 神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。航天员景海鹏、陈东进入天宫二号。 |

2009年2月 | 海南航天发射中心的核心区正式破土动工。 |

2011年6月 | 载人航天工程项目评估中心正式成立。 |

2013年 | “长五”、“长七”发射平台通过海上运输运抵海南文昌发射场。 |

2013年4月19日 | “中国载人航天国际合作与交流中心”正式挂牌成立。 |

2014年9月 | 长征五号和长征七号运载火箭活动发射平台在海南发射场圆满完成了安装、试验任务。 |

2009年9月 | 开始选拔第二批预备航天员。 |

2010年5月 | 第二批航天员选拔工作结束,共选出5名男航天员、2名女航天员。 |

2010年6月3日 | 随着设在俄罗斯莫斯科的“火星500”试验舱舱门的关闭,王跃和国外五名志愿者正式踏上了520天漫长的“火星之旅”。 |

飞行任务

神舟一号 | 1999年11月20日 | 酒泉航天发射场 | 第一艘实验飞船 |

神舟二号 | 2001年1月10日 | 酒泉航天发射中心 | 第一艘正样无人航天飞船 |

神舟三号 | 2002年4月1日 | 酒泉航天发射中心 | 正样无人飞船 |

神舟四号 | 2002年12月30日 | 酒泉航天发射中心 | 第三艘正样无人飞船 |

神舟五号 | 2003年10月15日 | 酒泉航天发射中心 | 载人航天飞行器 |

神舟六号 | 2005年10月12日 | 酒泉航天发射中心 | 载人飞船 |

神舟七号 | 2008年9月25日 | 酒泉航天发射中心 | 载人飞船 |

神舟八号 | 2011年11月1日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟九号 | 2012年6月16日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十号 | 2013年6月11日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十一号 | 2016年10月17日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

资料来源: | |||

天舟一号 | 2017年4月20日 | 文昌航天发射中心 | 无人货运飞船 |

天宫一号 | 2011年9月29日 | --- | 目标飞行器 |

天宫二号 | 2016年9月15日 | --- | 太空实验室 |

历任航天员

- 杨利伟(神舟五号)

- 费俊龙、聂海胜(神舟六号)

- 翟志刚、景海鹏、刘伯明(神舟七号)

- 景海鹏、刘旺、刘洋(神舟九号)

- 景海鹏、陈东(神舟十一号)

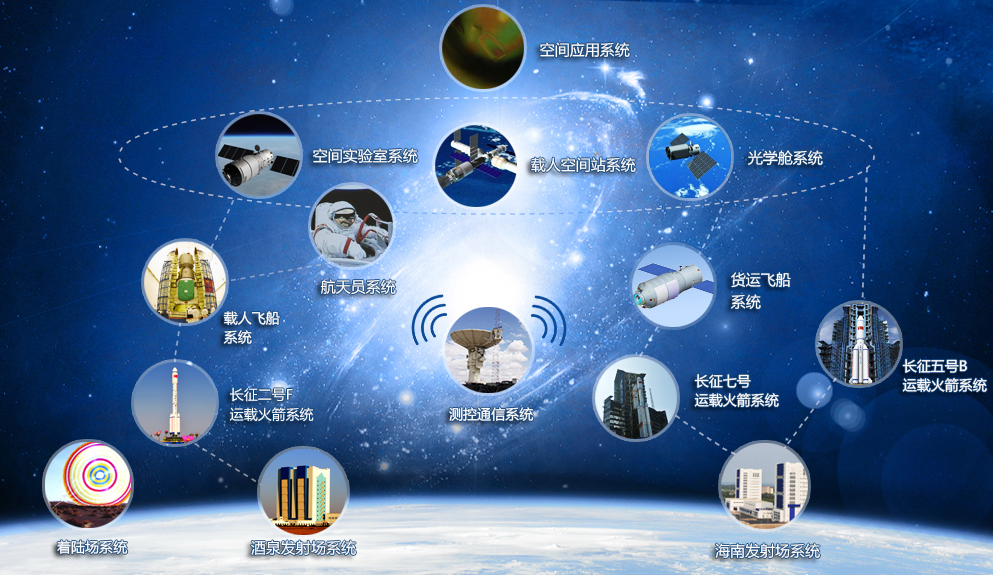

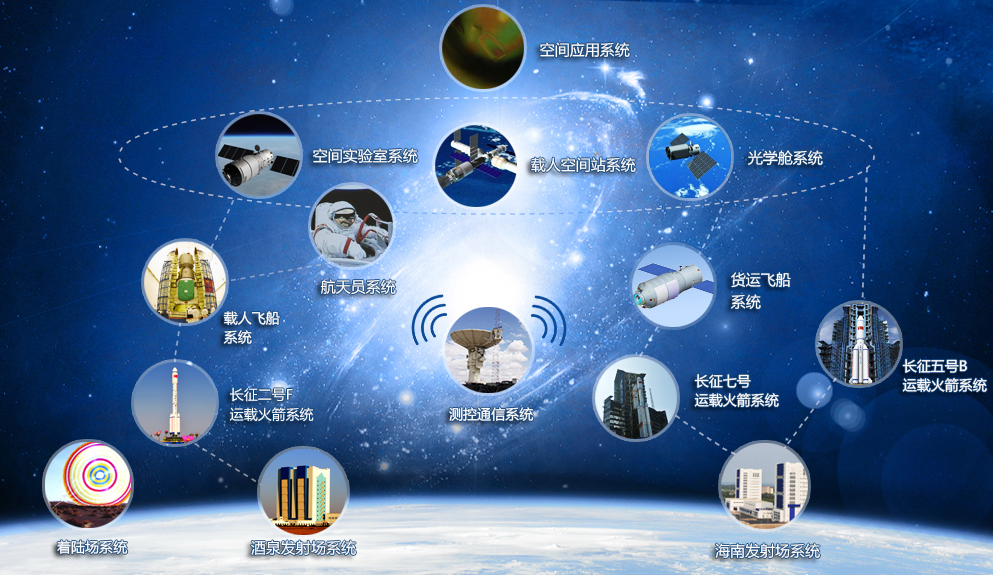

系统组成

中国载人航天工程由航天员系统、空间套用系统、载人飞船系统、运载火箭系统、发射场系统、测控通信系统、着陆场系统、空间实验室系统等八大系统组成。 系统组成

系统组成

系统组成

系统组成| 类别 | 主体单位 | 负责人 |

|---|---|---|

航天员系统 | 中国航天员科研训练中心 | 总指挥:邓一兵,总设计师:宏峰 |

空间套用系统 | 中国科学院空间套用与工程套用中心 | 总指挥:高铭,总设计师:赵光恆 |

载人飞船系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:何宇,总设计师:张柏楠 |

长征二号F运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:荆木春,总设计师:张智 |

长征七号F运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:王小军,总设计师:范瑞祥 |

长征五号B运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:王珏,总设计师:李东 |

酒泉发射场系统 | 中国酒泉卫星发射中心 | 总指挥:尚宏,总设计师:陆晋荣 |

海南发射场系统 | 中国文昌航天发射中心 | 总指挥:张振中,总设计师:万全 |

测控通信系统 | 北京测控通信技术研究所 | 总指挥:席政,总设计师:董光亮 |

着陆场系统 | 中国西安卫星测控中心 | 总指挥:余培军,总设计师:匡乃雪 |

空间实验室系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:何宇,总设计师:朱枞鹏 |

货运飞船系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:金勇,总设计师:白明生 |

空间站系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:王翔,总设计师:杨宏 |

光学舱系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:庞贺伟,总设计师:张柏楠 |

资料来源: | ||

发展战略

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间套用实验。

第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间套用问题。

第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间套用问题。

目前,工程已完成了第一步任务和第二步任务第一阶段的7次飞行任务

工程文化

标识

标识创意诠释:中国载人航天LOGO以现代科技和中国传统文化符号传达中国载人航天是“创新、超越、高端”的重大项目,以代表宇宙科技的神秘、广阔、无限、智慧的航天蓝色传达“现代、超越、宇宙科技无限”并结合中国与宇宙科技的思想。

色彩释义:蓝色是科技、冷静与智慧的象徵,中国载人航天将以崭新的姿态与您共创科技新起点,以智慧的无限可能性思想和为祖国争光的心态竭诚为国家服务。

结构示意:【中国】 铿锵有力的书法体呈现出中国的“中”字,寓意中华民族腾飞的力量。

【腾空之力】标誌尾部的书法笔触如同火箭腾空时刺破苍穹的烈焰,体现出豪迈拼搏的航天精神。

【中国版图】标誌尾部的书法笔触由中国版图轮廓构成。

【空间站】标誌图形创意源于空间站外形——舱体与太阳能板,同时结合成中国的“中”字呈现,体现出航天的属性特徵。

【鲲鹏】标誌整体如同一只展翅翱翔的大鹏鸟,有逾越天际,志存高远的自信。

载人航天精神

在长期的奋斗中,我国航天工作者不仅创造了非凡的业绩,而且铸就了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神。载人航天精神,是“两弹一星”精神在新时期的发扬光大,是我们伟大民族精神的生动体现,永远值得全党、全军和全国人民学习。

历届工程领导

中国载人航天工程总指挥:

- 丁衡高(1992年—1996年)

- 曹刚川(1996年—2002年)

- 李继耐(2002年—2007年)

- 常万全(2007年—2012年)

- 张又侠(2012年—)

中国载人航天工程副总指挥:张育林,许达哲,阴和俊,雷凡培,高红卫,熊群力

中国载人航天工程总设计师:

- 王永志(1992年—2006年)

- 周建平(2006年—)

中国载人航天工程副总设计师:郑敏,陈善广,周雁飞

工程意义

20年来,我国攻克并掌握了一大批尖端核心技术,建设形成了基本完整配套的研製试验体系,并在大型系统工程组织管理方面积累了宝贵经验;工程带动诸多领域和行业的创新发展与产业提升,形成了巨大的拉动和辐射效应;凝聚、培养和造就了新一代航天高科技人才队伍,形成了 “特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,极大激发了广大民众特别是青少年热爱祖国、崇尚科学、探索未知的热情。我国载人航天工程对经济社会发展起到了积极而显着的推动作用,产生了深刻而长远的社会影响。

- 维护国家安全利益的需要

载人航天技术源于国防和军事需求,是冷战时期前苏联和美国军备竞赛的产物,最初目的是提高军事威慑能力,保持军备竞赛优势,维护国家传统安全与现实利益。随着世界科技的迅猛发展,人类的生存空间与发展视野不断延伸,国家安全边界得到拓展,利益空间範围得到扩大,宇宙空间的战略意义更加突出,客观上为载人航天技术的进一步发展,持续增添新的需求和动力。

- 巩固提升大国地位的需要

载人航天是我国航天事业和科技发展的新里程碑,是国际竞争中的重大战略行动,凸显中国人的探索与创造能力。载人航天工程作为一个民族勇于探索、敢于超越的重要标誌,对于激发民族自豪感,增强民族凝聚力,使中华民族以薪新面貌吃立于世界民族之林意义十分重大。

- 促进人类文明进步的需要

探索未知世界是人类文明与进步的永恆动力,是人类拓展生存空间的必然选择。纵观人类社会发展的历史,其活动疆域和生存空间的每一次拓展,都极大地增强了人类认识自然、改造自然的能力,推动生产力跨越式发展,正如人类从陆地进入海洋、飞向天空一样,进入外层空间并向深空进发,认识、开发和利用太空资源,是人类不可迴避的历史使命,对茫茫宇宙不懈探索,将始终伴随人类向未来更高文明层次迈进。

- 推动社会经济发展的需要

航天产业的技术含量高、产业链条长、产业辖射性强,对许多行业领域发展具有很强的带动作用,可以为经济发展注入持久动力。载人航天融合众多学科和高新技术,解决人类在极端环境和高风险条件下的生存、工作等问题,体现了对航天产业的最高要求,推动科技进步,带动相关产业发展的作用尤为明显。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯