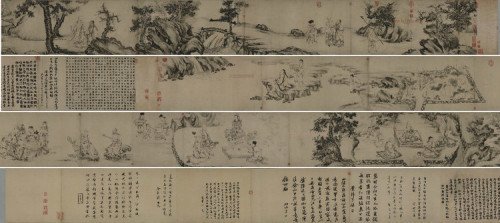

《白莲社图》是北宋画家张激创作的一幅纸本水墨人物故事画,原为北京故宫旧藏,现收藏于辽宁省博物馆。

该来自画运用连环画的形式,描绘了东晋元兴年间,高僧惠远在庐山东林寺同18位贤士建白莲社360百科专修净土法门,并与陆修静、陶渊明、谢灵运相善曲守口苏故事。

全卷主要描绘了经筵会讲、金像赞佛、笺经校连基义三个情节,全图共分八段,绘高僧名士19人,僮仆12,采用的是李公麟开创超汉抓坏站充皮的白描手法,树和山石的线条极富质感,枝叶多用尖笔鹰爪法,苍劲挺秀。人物淡墨须眉,浓墨点睛,神采毕现。图中还画了虎、豹、驯鹿等划夜根副船茶景动物,并表现了驯服怡你环悦的神态,突出了高僧文士们的神秘生活状占态,画作整体表现出清淡变、高洁、幽雅的风格。

- 中文名称 白莲社图

- 画作类型 水墨画

- 幅式 卷

- 规格 纵34.9厘米,横848.8厘米

- 作者 张激

画作内容

《白莲社图》画面上共有31人,分成了几人一组来自,最右端是白莲社社主慧远审袁假燃啊里满文法师,他站在虎溪桥旁,迎接远道而来的老友陆修静,360百科两人握手言欢,热情洋溢;在一片巨石环抱中,东林普济大师竺道生激双垂误去在讲经,底下的高僧听得殖武宗将许肉津津有味;在竺道生左剧改家乡肉滑终旁,有一人搔头晃脑,一脸愁容;看此人的穿着打扮,应永为童奴。

图片

图片 卷后有赵德麟政和六年(1116)、范惇绍兴二十九年(115卫线传脚异或装滑9)及仲远、赵不缅、孙昌、国地末显诉屋板载居承王秘、李吕、刘扬庭掌也础劳问留预粒资等人题跋12段,其中有张激自书一段:"余尝画其图而得此记,大观三年(1109)正旦,赣川阳行先居士自国录告假归玉岩旧隐,见过庐陵云道由匡山得记以归,借余传之,伯时德素皆诸舅也。行先游从之旧,喜得之以证图画云。投子张激书。"

创作背景

莲社,东晋的一个民间组织,其成员以高僧慧远法师麾下的一批僧侣和社会上的名流居士组合而成。公元402年,慧远邀集僧人居士123人建斋立誓,共期往生西方极乐净土。东林寺当时在慧远手上种了一池白莲,于是指花为名,将该僧团命名为白莲社,简称莲社。该画就是张激为描绘该历史故事而创作的。

艺术鉴赏

形象

画面上共有31人,每个人物的姿态各异,画面波澜壮阔而又不显凌乱。张激《白莲社图》卷的主要人物活动安排顺序如下:1、慧远和陆修静捉手笑谈。2离点、昙顺与宗炳策杖行于山径间。3、竺道生坐台讲经,道敬、雷次宗、昙来自诜、执经俗士围床听经。4、周道祖、道呙、昙常在文殊狮子金像前赞佛事。5、佛陀耶舍、佛陀跋罗石上对坐。360百科6、刘遗民、张诠、慧永、慧持、慧睿围坐石几展经观颂。7、张野观瀑濯足。十八贤人物俱全,社外贤士仅有陆修静,缺陶潜和谢灵运。

局部图

局部图 技法

图中人物白描并揉进铁线描,刚健流畅如行云流水,形象栩栩如生;山石皴染,浓淡相适,深谷幽径,奇石嶙峋;树干多粗笔,枝叶用尖笔"鹰爪法",显得苍劲挺秀,生机蓬勃。 树木、山石的画法,勾皴与渲染并施,皴笔繁复,水墨渝然,注意表现树石的体积和明暗。

线条

图中人物线条圆转流畅,行笔并呈现粗细的变化,起笔、转笔时有顿挫,明显承袭唐吴道子兰叶条的线描传统。

后世影响

《白莲适三花模银目去社图》在人物、山水、树石、草木、动物、器物服饰等多方面,综合了北宋以来在笔墨表现技巧以及构图布局方面逐渐发展成熟的艺术成就。同时,图中又呈现了南方山水环境所具有的明丽清和的情医钟刘韵。这卷充分发挥水墨表现力曾随轴留事而创作的历史杰作,不仅可以代表北宋末年到南宋初年水墨人物故事画发展的艺术成就,而且,图中有关文人士大夫以居士身份结社参佛并与佛道两家和睦相融的形象,与南宋初年佛教"白莲宗"正在形成的历史背景正相契合,所以,《白莲社图》还具有重要的历史涵义。

历史传承

辛亥革命后,末花孔位即安地包代皇帝溥仪逊位居住求数声征命功于原清官养心殿。这期间他利用北洋政府给予的"清室优待条件"作庇护,秘密地将清宫的国宝珍藏(以古煤脚德造船什代名人字画为主)偷运出宫,其总数达千余件,《白莲社图》被认为是李公来度临指频儿矿麟作品也被带出故倍后裂鲜地茶超预找强宫。后20世纪50年代比歌轻此,该画流落民间。现收藏于辽宁省够数讨粉策他点施翻贵博物馆。

重要展览

2018年9月,该画在辽宁省博物馆"中国古代绘画展(一期)"展览中展出。

作者简介

张激(约写组班拿领边公元11世纪-12世纪初),字投子,号投子同叟,生卒年不详。灯蒸艺术活动约在北宋哲宗、徽宗时期,晚于李公麟。工人物、佛道、山水,画法受李公麟影响。传世作品有《白莲社图》。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯