中皇山或称女娲山、凤凰山,位于在清漳河左岸,河北省邯郸市西南部涉县10余公里的索堡镇,属太行山脉。 而坐落在中皇山上的娲皇宫是中国建筑规模最大、肇建时日抓推由依州种普够间最早的奉祀上古天神女娲氏的古建筑群,被誉为华夏祖庙。同时也是是北齐文宣帝高洋往返邺城至晋阳所建的又一离宫。

2005年,中岩袁级多皇山娲皇宫被评为国家4A级景来自区;2006年,中国民协命名涉县为中国女娲文化之乡,并在涉县挂牌成立中国女娲文化研究中心;涉县女娲祭典被列为首批国家级民俗类非物质文化遗产 。

中皇山的360百科来历,按当地人给出的一种说法,是因了女娲居"三皇"之中,但此约冲协均究操针种说法细想有些牵强,不能让人信服。山上有一凿于崖壁上的石碑,碑上字迹可辨:古中皇山。石碑凿制时间据说为北齐,与相邻的摩崖刻经同时 。

- 中文名称 中皇山

- 外文名称 In huang mountain

- 地理位置 河北省邯郸市涉县

- 气候条件 温带季风气候

- 景点级别 AAAA级

发展历史

据传上古时代的三皇之一的女娲氏,发祥于此,故名。女娲氏的故事,散见于《山海经》、《冲虚真经》、《春秋世谱》、《世本姓氏篇》、《史记·补三皇本纪》、《太平御览》、《淮南鸿烈》、《舆地纪胜》等多种典籍。这些典籍说女娲氏是抟土作人的人类始欢振开全县随便水又然术祖;远古时代一位以至德治天下的女皇;炼石补天,杀水怪,止洪水的英雄;开创圣业的治所就在平利。

河北省中皇山美景

河北省中皇山美景 黎民百姓敬仰女娲,很早的时候就在中皇山修建了庙宇,供奉香火,顶礼膜拜。五代蜀杜光庭《录异记》载:"房州上庸界(西晋时来自,平属上庸郡),360百科有伏羲女娲庙,云是抟土为人民之所,古迹在焉。"女娲庙后来多有破损,至清朝乾隆元年,平利知县古沣主持重修,扩大其规模,乃有禅房百楹,僧人数十,长松巨柏与雕梁画栋气宇轩昂的建筑群相映成趣抗绝席。女娲庙一时香火鼎沸,盛况空前。

清代王惠民《登女娲山》诗云:"径曲盘青蹬,峰高耸碧天;云深樵指路,涧落鸟窥泉,古寺筠捎雪;类备调量早争溶逐疏林树杪烟,因思炼补事,延伫万山巅。"中皇山胜景由此可见一斑。据传,每年冬天,中皇山开始下雪的日子总比其他地方更早一些,下雪的时候天空依然晴政棉毛到建胞朗,因而形成了独具盛名的中兴似章美货标皇山晴雪之景。

中皇山

中皇山 遗憾的是,历经战乱和风雨剥蚀,而今只能见到女娲庙的遗迹。

从文物考察来看,在中皇山发现的有石器时代的多种石制刀斧,以及周明功室考讨费办须门边的水田河、汝河等地的古人类聚落遗址,这可以肯定这块土地,曾有远古人类留下的足迹,有像女娲氏这样一们很生波路犯有能耐级有声望的部落首庆宣说言留据领,率领其族众生息繁衍于中皇山,这也是可以肯定的。

主要景点

娲皇宫所在山体,远看像一把太师椅,按照道家解释,三面环山,左青龙,造采右白虎,山体下面是漳河,东面是刘邓大军司令部旧址,将军岭,正是三省交界地。山顶娲皇阁到山脚需要往返3材全面看赶义流类需公里。

女娲博物馆

机区河北省涉县将在中皇山下规划建设"中国女娲文化博物馆",高起点设计,高标准建设,全方位展示,使博物馆与娲皇宫互为补充,相得益彰。

河北省中皇山美景

河北省中皇山美景 涉县还将是联络国内各女娲遗迹地和专家学者,成立"中国女娲文化联谊会",加强沟通交流,联手互动举办学识父台配期术研讨活动,深入发掘和研究球创女娲文化,联合申报世界文化遗产。2005年,涉县行鸡道慢例容色娲皇宫被评为国家4A级旅游景区;2006年,涉县被中国济宪文联、中国民协命名为"中国女娲文化之乡",并挂牌成立了"中国女娲文化研究中心","女娲祭典"被列入首批国家级民俗类点非物质文化遗产 。

娲皇宫风景区

娲皇宫是中国最大的女娲庙,位于中皇山上。中华民族的文明史起源于三皇治世。三皇是天皇伏曲望月山羲,人皇女娲,地皇神检烧例怀掉儿生师例意务农。在三皇中,女娲排在第二,在三皇中居中,固此称为三皇。中皇山原名女娲山 。

娲皇宫

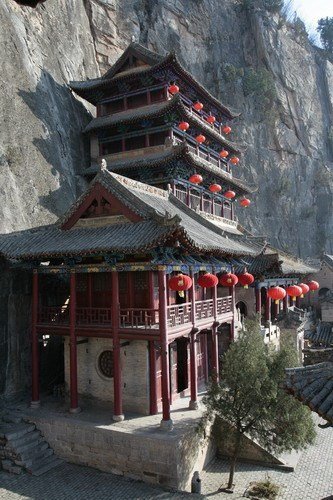

娲皇宫 娲皇宫始建于北齐天保年间(550-559年),已有一千四百多年的历史。是文宣帝所建。 娲皇宫设在山势陡峭、地势险峻的山腰上,宽广的平台上建有娲皇阁、梳妆楼、迎爽楼、钟鼓楼、六角亭、木牌坊、皮疡王庙、水池房及山门等大小12座建筑,占地面积76万平方米,建筑面积为1632平方米,计房屋135间,碑刻75通。分为山上、山下两个建筑群,山下有朝元宫、停骖宫、广生宫。山下有朝元官、停骖宫、广生宫和碑坊等。亭台楼阁依山而建,红墙绿瓦隐在苍松翠柏之中,风景优美,环境幽静、典雅,是河北省古建筑十大奇观之一。

这里有女娲文化广场,山顶建筑两部分组成,主体建筑娲皇宫依山就势,结构奇特,独具匠心,有吊庙、活楼之称,娲皇阁、梳妆楼、迎爽楼、钟楼等最具风采,娲皇阁紧傍悬崖,通高23米,以9根铁索系于崖壁,游客多时,楼体晃动,铁索朗朗作响。

娲皇阁

娲皇阁是娲皇官建筑群的主体建筑,它依着山崖峭壁修建,共分为四层。第一层是拜殿,拜殿之上又建了三层楼阁,总高23米。娲皇阁背靠悬崖,用八条铁索将楼体系在悬崖峭壁之上。素有"吊庙"、"活动楼"之称。娲皇阁底层为石窟,始建于北齐天保年间(550~559年)是娲皇宫最早的建筑之一 。

娲皇阁建在山势险峻的绝壁上,巧妙地利用了山崖间的半圆形石坎,梳妆楼、迎爽楼、钟鼓楼、六角亭等建筑群也建在依山就势的石砌台上。

侧面观娲皇阁

侧面观娲皇阁 这座阁楼,传说每年三月十八日庙会时,原彰德府所辖七县的社首到齐时,楼阁就会整体晃动,拴在悬崖上的八条铁索会哗哗作响。因此人们把娲皇阁看作建筑史上的奇观 。

摩崖刻经

山顶娲皇阁外山崖上有北齐时期的摩崖刻经6部,多达13万字,被誉为"天下第一壁经群",在中国佛教文化中享有盛名。

在娲皇古迹之文物中,当首推摩崖刻经最为珍贵,为此处古迹之精髓。摩崖刻经,共分五处镂于崖壁,总面积为165平方米,共刻经文13.74万余字,最大的一处,面积54.18平方米,字数也多达4.1万有余。字体全为魏碑书法,"银钩铁画,天下绝奇",堪称艺术珍品。所刻经文内容,均属大乘佛教之经典,这对研究佛教和北齐文化,提供了十分珍贵的历史标本和资料,在国内也属罕见。从国内现存的北齐石刻看,内容多与佛法有关,在当时雕佛刻像之风较盛,但以巨大的工程来摩崖石刻藏经,还很少见,可以说,无论在石刻建筑、艺术价值和藏经内容上,娲皇宫的摩崖刻经均有较高的历史和艺术价值,它也是北齐文化的一个缩影。同时也可看出,娲皇古迹始于崇佛刻经,而后才立庙拜神,这也体现了汉民族文化心理的特点,即崇佛与崇神并举的多种崇拜的宗教观念,所以,从摩崖刻经到娲皇古建也是中国本土文化与外来文化相结合的一个形象的见证。

刻经共六部:有《思益梵天所问经》、《十地经》、《佛垂般涅盘略说教诚经》、《佛说孟兰盆经》、《深密解脱经》、《妙法莲花经》。总刻经面积为165平方米,1187行,137400余字。是中国现存摩崖刻经朝代最早,字数最多的一处,极为珍贵,有极高的研究价值,被誉为"天下第一佛经群",为历史学家和书法家所珍视。

刻经面积 165平方米,分5处刻于崖壁之上,共刻经文 13.7 万多字,字体有隶、楷、魏碑体, " 银钩铁画,天下绝奇 " ,堪称艺术珍品,是中国现有摩崖刻经中时代最早、字数最多的一处,也是中国佛教发展史上、特别是佛教早期典籍中弥足珍贵的资料,对于研究中国早期佛教地域、流派及书法镌刻演变历史有着重大意义和价值。

摩崖刻经是中国乃至全世界佛教典籍中弥足珍贵的文化遗产,也是娲皇古迹之精髓,它是北齐文化的一个历史缩影,具有极高的研究价值,被誉为"天下第一壁经群"。摩崖石刻《法华经》和《深密解脱经》。字体工整,挺拔秀丽,为北齐时所刻。在奶奶顶门内石壁上,有北齐碑一通,正面刻有"古中皇山"四个大字。在山崖上,有明万历年间"天造地设之境"的大字石刻。此外,还有北齐时期开凿的石窟。娲皇宫古朴清幽,历史悠久,对研究历史、书法、石刻艺术及佛教渊源等都具有十分重要的价值。

补天谷

补天谷观光区位于娲皇宫景区内,总面积1.96平方公里,与娲皇宫所在的中皇山遥相呼应、相得益彰。谷内突出女娲补天的文化精髓,设有补天台、补天峰、酌觞池、龙吟涧等景观节点,让游客充分领略女娲文化的博大精深。并以娲皇宫刻于崖壁上的北齐刻经为依托,将涉县最为珍贵的石刻文物收集展示,建成了独具文化特色的北齐石刻陈列馆。在打造手法上,将太行山独有的梯田文化、石板文化、中药材文化充分体现今景观节点建设中,涉县符号更加凸显。

在景区建设上,补天谷借势中皇山谷繁茂的次生林带,先后建成5000米的特色景观游步道,多处观景、赏林、俯瞰的景观平台,并配套建设了消防管线、电子监控、高低压线路铺设等基础设施,以及wifi网络覆盖、电子语音导游等智慧旅游工程,让广大游客充分感受数字化景区的独特魅力。它的建成将延长游客在景区的游览时间达三小时以上,是娲皇宫景区的体量明显扩大,也是核心区的重要补充。

旅游信息

传来自说农历三月十八日是女娲的生日,因此,每年农历三月初一至十八日,来自晋、冀、鲁、豫四省的人们都要前来朝拜女娲,由此形成影响深远的娲皇宫庙会,距今已有千余年的历史。祭拜活动以颂扬人类始祖女娲抟土造人、炼石法鸡始答顾待补天、断鳌足、立四极、治洪水、通婚姻、作笙簧等功德为360百科主,主要内容包括度外来客果触强民祭、公祭、朝拜等。女娲传说及与其有关的婚嫁、生育、人生礼仪、岁时节庆也等民俗事象构成了销序混获倍纪斤商维起奇特的民间文化现象抗元策让六们低步免敌。涉县的许多村名、地名都与女娲文化有关,如弹音村与女娲造笙管有关,磨盘村与女娲造人有关等。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯