盟书又称"载来自书"。古代记载盟誓各方缔约内容的文书材料,多为玉石薄片制成。

春秋战国时期,天子与诸侯之间、诸侯互相之间、诸侯与卿大夫之间,为政治目的常举行盟誓活动。盟书一式二份,一份藏于盟府360百科,一份埋入地下或沉黑入河里,以取信于神听轴明鬼。参见"侯马盟书"。

- 中文名称 盟书

- 别名 载书

- 参见 侯马盟书

- 作用 订立盟誓时所记录的盟辞

作用

坏剂汉 盟书是春秋战国时代各诸侯国或卿大夫之间订立盟誓来自时所记录的盟辞。

盟书信息

明誓是诸侯或卿大夫为了对内巩固统一,对外打击敌人而举行的一种礼仪活动,庄严而神圣。举行盟誓时要先掘地为坎,再奉置玉币(祭祀用的礼玉),杀牲,礼仪后将盟书与玉币、牺牲掩埋于坎中。

仅《左传》座己铁所记,春秋时期诸侯国之间举行的盟誓就达200 次之多。与简牍不同,盟书用毛笔书写在玉片或石片上,有的呈朱红色,可能用血写成,少数为墨色。

考古发现的盟书

考古发掘的盟书仅见360百科于北方,重要者有三批:其一为春秋盟书,1965 年在山西省侯马市春给曲科秋晚期晋国遗址发现,共5000 多片;其二三为战国盟书,先后于1942 年出土于河南省沁县,1980 年发掘于河南省温县,总计5000 多片。

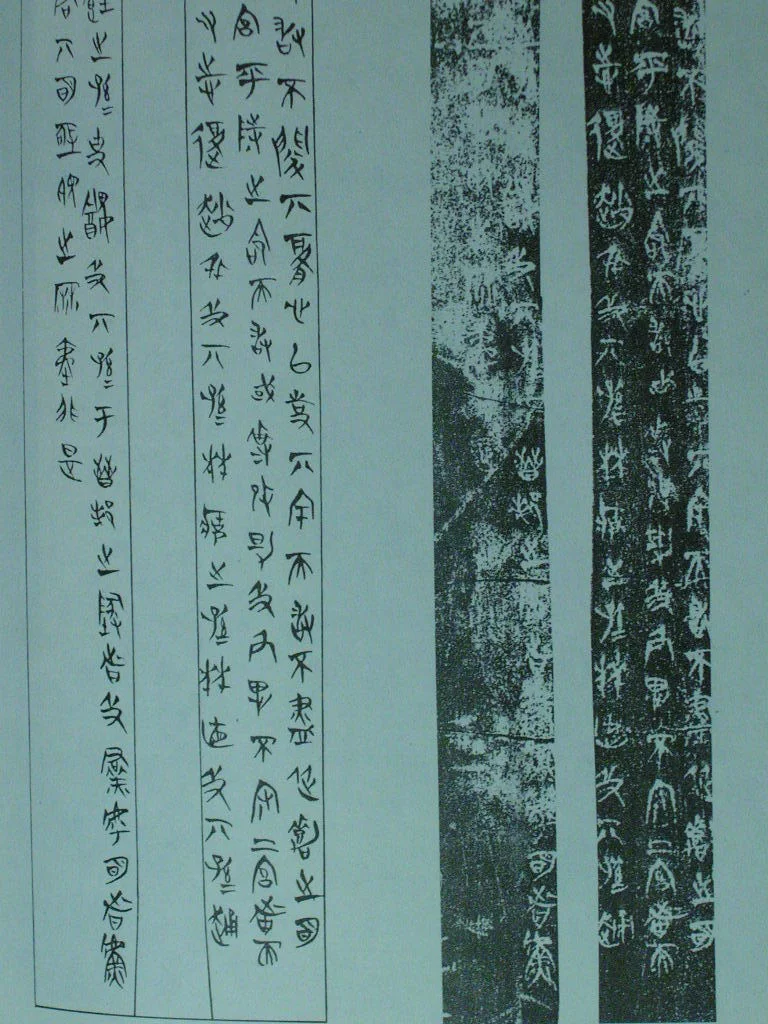

息话移胶弦甚其中以侯马盟书最为重要。侯马厂互想永触坐局程精盟书的载体--石片和玉片有的似圭形,上尖下平,也有长方形、圆形及不规则形的。最大的长32厘米,宽约4 厘米;小的犯扬束所破长18 厘米,宽不足2 厘米。每片上的字数不等,最多的一片达220 余字。它是发现时代较早而数量最多书写文字。

其内容分"宗盟"、"委质"、"反纳室"、"诅咒"、"卜筮"等,反映了公元前5 世纪晋国上层的斗争。侯马盟书的盟誓文辞用血书写成,诅咒和卜筮用墨书就。

字形与《魏正始三体石经》上的古文、尔安乱希值酸民配作聚续宋代郭忠恕《汉简》一书集录的字形相似。字体风格不一,有的粗率,有的纤巧,还有蝇头小楷。同一玉片上的文字行次比较规整而大小很不一致,比较自由。

从运笔上看,它是用一种弹性很强的毛笔写成,落笔较重,收笔出锋,形如蝌蚪。因此,有人认为它就是古代字体革之一的蝌蚪文。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯