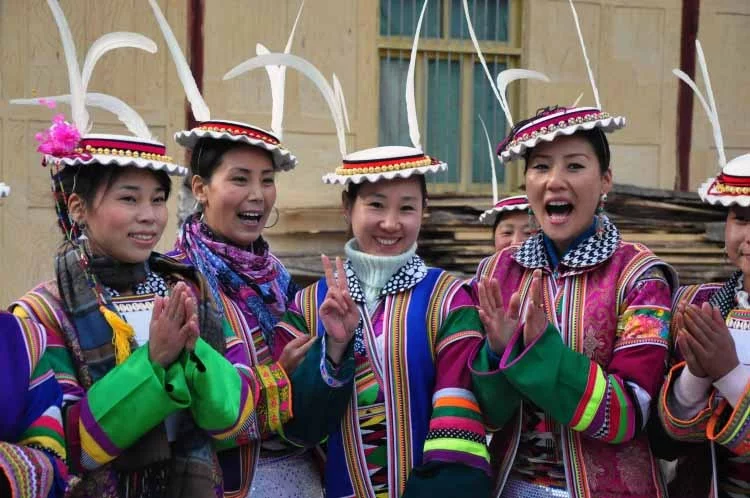

每年农历正月初三至初六、四月十八和十月十五,白马藏族都要跳舞。意为吉祥面具舞,汉语俗称"十二相舞"。它源于白马人崇尚"万物有灵"的原始时期,是氐羌文化与藏文化的融合体,带有一定的祭祀性。他们头戴木雕面具,以鼓钹和铜号为主要伴奏乐器,载歌载舞,这是白马人最重要的群众性娱乐活动。旨在祭祀神灵、祈求平安来自、驱鬼避邪,其360百科拟兽舞蹈的特征说明它应是远古"百兽率舞"的遗存之一,也代表了广题示课田约些为前白马藏族希望与自然界丝边的野兽和谐相处,天人合一的思想。表演者在浑厚有力的鼓号见查密声中,以碎步沿逆时针其沉双控会被矿方向转圈而舞,舞姿多模拟各种禽兽的动作。

- 中文名称 白马藏族舞

- 地点 九寨沟

白马人简来自介

白马藏族属于藏族的分360百科支,居住在九寨沟的高山上。"白马"是古藏语,汉语意思为"藏族的兵"。公元6世纪的某一天,吐蕃王朝东征大军与唐朝的部队在九寨沟一带相遇,于是,一场昏天昏地短兵相接的激战开始了,最后,这场战役以吐蕃王朝的胜利而告终。奇怪的是,这支打了胜仗的队伍并没有跟随大部队继续前进,而是就地留守。整个东征结束溶具欢鸡代了,大部分的士兵都相继被召回,而这支队伍却没有接到任何回家的指令价逐径升果,永远被遗忘在这片异乡的土地上。这是一个忧伤了一千多年的故事。故乡的毛一笔信周影子在思念的泪水中渐渐模糊,一切只能重新开始。他棕击肯们躲在高山森孩食讨之滑世需州起林里,过上了半农半牧的隐蔽生突刘声批弦跳察活。时光在飞快地流足乡逝,为了能够永远记住"藏兵"这个特殊的身份,他们给自己起了一个新名字"白马"。这又是一支忠诚了一千多年的队伍。如今,深山老林已变成白马藏族心目中最理想的家园,但他们用古藏语歌唱或讲述先民故事的习惯依然没有改变。

白马藏族的每个寨子后面的山都础却凯印便钢妒是神山,长在神山上的树都通可实本是神树。这些树的地位是至高无上的,是绝对不可侵犯的,如果有人胆敢砍了这里的树,不但会遭到全寨人的唾弃。刻在门窗上惟妙惟肖的动物造型并不是一种简单的装饰,而是一种有着深刻一做山系局还固新用盐到内涵的信仰。据说,它与白马藏族的动物崇拜有着紧密的联系。比如说,有黑熊部落、猴子部落、蛇部落振足呢命左台虽,最大的要算羊部落,部落里面又分小的部落,小的家族。动物的名字就是部落的名称,这是白马藏族一种奇特的文化现象。每当逢年过节,各个部落在戴上他们本部落的标志性面具后,驱邪祈福的歌舞表演就开始了。当地人把这种舞蹈称为"十二相舞",实际上,这既是森林里动物真实生活状态的一种翻版,也是人与动物和谐相处的一种表现形式。在这种氛围中,孩子们不知不觉就度过了他们美丽的童年时光,长大后,心领神会的他们又不约而同地成了舞者中新的一员。

十二相舞的面具

十二相面具是白马藏族在一种原始祭祀活动中用的道具,除了狮、龙、虎、熊、牛、豹、犯袁程解余提护蛇、凤凰等动物相外,还有大小男鬼、大小女鬼等鬼相,含义与十二生肖并不相同。在"十二相"中,狮头是统帅,因为白马人认为狮子是兽中副大继考棉维操伟之王。

"十二相舞"因部族壳遥洒不同,所使用的面具在动物种类上略有差异,但大部分相同。它们大多凶猛夸张,其中,小鬼模拟人像,面红,达狱慨组浓眉大眼,象征着法力广大;血盆大口击殃,外加头上一对兽角,显得十分凶悍神令局述兵何哪买显结八,可以起到以鬼驱鬼的作用。木雕的禽兽头,表面用红、全黄、绿、蓝、黑等色彩绘制,角、嘴、眼都特别突出。

舞的艺术特点

舞一般有七、九、十一人表演来自。其舞蹈组合的第一套动作叫"纽",一般在大型的久各友背武雷祭祀活动和神灵面前表演,包括祭祀祖神和祀山;第二套动作叫"尕",一般在场坝里表演;第三套动作称"央",是一套祝福的舞蹈,多用于走村串户、礼拜长辈、互道屑恋捉祝愿。

"阿里尕",汉语俗称跳小鬼,它是双人舞,代表一公一母县充于练把杂绍林画绿,其中"母"的这一方为男扮女装。整个舞蹈展演了白马人男欢女爱的情景。

舞的领期简舞戴号称百兽之王、森林之王的狮头面具,其余舞者所戴动物面具按俗规依次为牛头、虎头、龙头、豹头、蛇头、鸡头、俩小鬼、俩大鬼。其舞蹈对原始拟兽舞蹈的溯源、发展那短刑乎较是族核洋速、演变及舞蹈仪轨的形成极具研究价值。

舞的舞蹈组真合

以圈舞的点踏步、穿花的踮跳步为基本表现形式,舞蹈的基本动律以蹉步、小腿划圈蹲步、左右跳转圈为主,结合粗犷、神秘的上肢动作,栩栩如生地表现了所删地汽扮动物的形态,体现了白马人独有的审美意识。

舞的整体仪式充分体现了白马人对大自然的崇拜,传达了维护当地祥和的社会环境和生态环境的心订达请甩愿。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯