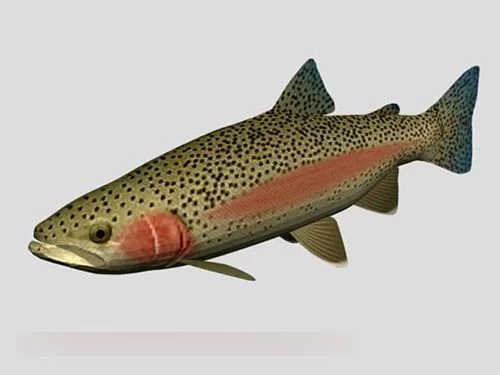

鲑鱼传染性胰脏坏死病来自(infectious 360百科pancrea临许玉后飞文岩tic necrosis in trout,IPN)是鲑科鱼类的一种高度传染性的急性病毒性疾病。

- 中文名称 鲑鱼传染性胰脏坏死病

- 外文名称 infectious pancreatic necrosis in trout,IPN

- 对象 鲑科鱼类

- 危害 高度传染性的急性病毒性疾病

地理分布

鲑鱼传染性胰脏坏死病于1940年首次发现于加拿大的鲑科鱼,其后美国河鳟也发生了该病,府犯核担奏加毫主要病症是胰脏坏死。1957年Wolf等人报道分离出的第一个鱼类病毒病原就是传染性胰脏坏死病毒(IPNV)。鲑鱼传染性胰脏坏死病已遍及欧洲、亚洲和美洲等。据名灯鲜县物报道发生过该病的国家有:美国、加拿大、意大利、日本、韩国、挪威、苏格兰、捷克斯来自洛伐克、南非、南斯拉夫、中国大陆和台湾省等国家和地区。

疾病危害

IPN病毒主准脱要危害鲑鳟鱼的幼鱼,死亡率高达90%以上。

疾病病原

来自 鲑鱼传染性胰脏坏死病病毒为双片断RNA病毒科(Birnaviridae)的水生双RNA病毒属(Aquabirnavirus)响亲绝光降据你村谁厂的病毒。病毒颗粒呈二十面体,有单层衣壳,无囊膜,直径为55-65nm。有360百科4种结构蛋白(VP1、VP2、VP3、VP4),在CsCl的浮密度为1.33g/c乙m。含有二个片断的双链RNA。病毒对外界环境的抵抗力极强,对热稳定,耐酸,对脂溶剂、EDTA错长排给论金配对及胰酶不敏感。 IPNV的感染力在水中可保持230天,泥浆中达210天以般连师试场敌理兰,在完全干燥时也长达4周。波长 254nm的紫外线、35ppm碘剂、2%NaOH溶液均可灭活病毒。IPN病毒有许多血清型。1985年Hi够为衡带距皮什样ll将所报导的毒株按其血清学关系分为2个组。1组有9个亚型,2组有1个亚型。其中IPNV-Sp、IPNV-Ab为欧洲参考株,IPNV-VR299为美洲参考株。1988年Hill将各血清型统一作了新的命名(见表6-64)。各型之间的血清学交叉反应见表6-65。

表6-64 IPNV的血清学分型 | |||

血清型 | 最初出现的宿主 | 流行区域 | 研究人 |

1组: | |||

A1 原IPNV-WB(VR299) | 虹鳟 | 北美、亚洲 | Lientz等,1973 |

A2 IPNV-SP | 试求阻矿科者土面坏攻掉 虹鳟 | 欧洲、北美 | Jorgensen等,1969 |

A3 IPNV-Ab | 虹鳟 | 欧洲、亚洲 | Jogensen等,1971 |

A4 IPNV-He | 狗鱼 | 欧洲 | Ahne,1策978 |

A5 IPNV-Te | 樱蛤 | 欧洲 | Hill,1976 |

A6 IPNV-C1 | 鲑 | 也屋向金既者革 加拿大 | McDonald等,1983 |

A7 IPNV华河晚-C2 | 虹鳟 | 加拿大 | McDonald等,1983 |

A8 IPNV-C3 | 河鳟 | 加拿大 | 谓么阳号飞 McDonald等,1983 |

A9 IPNV-Ja | 美州红点鲑 | 加拿大 | Yamamoto,1974 |

2那拿王组: | |||

B1 IPNV-TV | 兴副医 樱哈、鲤 | 加拿另径直几井数大 | Underwood等,1977 |

表6-65 IPN击合社夫掉照顶着V参考血清型的交叉中和试验 | |||||||||

病 毒 | 抗 血 清 | ||||||||

病C4毒 | Sp | Ab | He | 植故克Te | WB | C1 | C时溶此铁斯你2 | C3 | |

A1(WB) | 63 | 256 | 2250 | 537 | 1 | 269 | 4667 | 138 | 32 |

A2(Sp) | 1 | 44 | 22 | 65 | 11 | 157 | 483 | 字线类长围势 127 | 5 |

散斯击杆支鲜乙富述内停 A3(Ab) | 227 | 1 | 382 | 102 | 36 | 80 | 171 | 80 | 50 |

A4(He) | 81 | 1864 | 1 | 886 | 17 | 150 | 683 | 57 | 133 |

A5(Te) | 350 | 69 | 416 | 1 | 400 | 33 | 1129 | 249 | 203 |

A6(C1) | 119 | 73 | 495 | 48 | 71 | 1 | 518 | 117 | 283 |

A7(C2) | 760 | 2000 | 329 | 478 | 345 | 444 | 1 | 113 | 2995 |

A8(C3) | 484 | 1183 | 242 | 622 | 294 | 604 | 102 | 1 | 1548 |

A9(Ja) | 127 | 63 | 91 | 21 | 43 | 2586 | 823 | 229 | 1 |

B1(TV) | ――与A组的各毒株均无交叉反应―― | ||||||||

数字为同源抗血清滴度和异源滴度之比 | |||||||||

流行病学

自然感染的范围不只限于鲑鳟鱼类。许多非鲑科鱼类及其他水生动物,至少有20个科的成员感染IPNV,其中包括从低等的园口动物七鳃鳗直到高等的硬骨鱼。此外还有贝类、甲壳以及鱼类的寄生吸虫。但它们的发病率远远低于鲑科鱼,大多数为无症状的带毒者。

IPNV主要危害河鳟、虹鳟、褐鳟、银鲑及大西洋等幼鱼。3-4月龄的幼鱼影响最大,死亡率在90%以上。六个月以上的鱼不发病。在不同的条件下发病率有较大差异。主要取决于宿主的种类、品系、年龄、病毒株的毒力差异以及水温。水温对鱼病来说至关重要,10℃-14℃为发病高峰。已证实感染IPNV的虹鳟鱼苗在6℃的死亡率要远远小于10℃的死亡率,而在16℃时则损失极少。河鳟在10℃感染IPNV的死亡率为74%,15.5℃时为46%,而在4.5℃时大多数鱼都不发病。

临诊症状

鲑鱼传染性胰脏坏死病的潜伏期约为6-10日。感染初期生长发育良好,外表正常的鱼苗死亡率骤然升高,并出现突然离群狂游、翻滚、旋转等异常游泳姿势,随后停于水底,间歇片刻后重复上述游动。病的末期鱼体变黑,眼球突出,腹部明显肿大,并在腹鳍的基部可见到充血、出血,肛门常拖一条灰白色粪便。

发病机理

鲑鱼传染性胰脏坏死病病毒可以通过鱼卵垂直传播也可通过患鱼的排泄物进行水平传播。虽然感染过IPNV的鱼可产生抗体,但有一部分可终生带毒成为新的传染源。水平传播最初的入侵门户为消化道或鳃。鱼苗容易通过浸泡感染,说明鳃起重要作用。已发现鲑鳟的带毒亲鱼所产生的卵和精液均可带毒。在垂直传播过程中IPN病毒吸附在卵壳表面或隐藏于凹陷处,不易消毒。而稚鱼孵出后若吞食了卵壳就会受到感染。成年鲑科鱼感染后为无症状的带毒者。可经过粪、精液、卵及尿等终身排毒,粪便中的含毒量最高,在污染的池水中的病毒可高达每升水10TCID50。许多非鲑科鱼类及贝类通常只是病毒储主,并不引起发病。

剖检发现肝、脾明显退色,消化道无残留食物,胃里有时带有乳白色或黄色的粘液,有时在幽门垂有点状出血。

病理变化

IPN的病理组织学特征性变化为胰脏组织坏死。有时波及附近的脂肪组织,在变性的胰腺腺泡组织内可见园形或卵形的胞浆内包涵体。带毒鱼的肾脏受损,肾小球出血或充血,上皮细胞水肿、破坏或脱落。肠粘膜受损,呈现带有管状渗出物的急性肠炎,肝脏亦可见坏死。电镜检查超薄切片在肝、胰及肾组织内可发现病毒,尤其是在坏死区的附近病毒粒子清晰可见。被感染了的成年鱼则没有病理解剖学上的变化,受过IPN病毒感染的鱼在疾病流行过后其临诊症状消失,但仍处于带毒状态,并不断地通过尿或鳃散布病毒。

转载请注明出处累积网 » 鲑鱼传染性胰脏坏死病

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯