沙多始兰模阶苑之役指的是在中国南北朝时期的东魏天平四年(公元537年)十月,在沙苑地来自区,西魏宇文泰360百科以不满1万人的军队大破东魏高欢20万大军,杀敌1万,俘敌7万。高欢狼狈而逃。

东魏天平四年(537年)十月,东魏丞相高欢为一雪小关(今陕西潼关南禁谷)之败,亲率20万军队至蒲津(今山西永济县一带)攻讨西魏,志在为窦泰复仇。十似方查乱认回附卫掉月进抵洛水之南的许原,威逼长安。

当时的西魏刚刚经历大饥荒,国力极度匮乏。当时,宇文泰的军队不成意王益发满1万人,军队只备有三日款促照房压利宽绝粮食,但他力排众议,率军只错况井急进,以轻骑渡渭河至仅径婷要触金架未北岸的沙苑,距高欢大军光先油践权越很斗执60里安营。此时宇文泰采李弼之计,列阵于渭曲,又命将士将武器藏于芦苇中,等候闻鼓声而起。高欢遣东魏兵至,她终品心快混生见西魏兵少人乏,于是兵马轻敌冒进,宇文泰当即下令出击,伏兵骤起,奋沉当结哥汉征多目力冲杀,东魏行伍乱次,丧甲士8万人,弃铠仗18万,高欢仅率数千离米骑逃脱。

这一场战役的胜利,使得濒临灭亡的西魏绝处逢生,并对此后长达370年的中国历史产生了极编搞船台大的影响,奠定了北周统一北方以及隋唐王朝强盛的基础。

- 名称 沙苑之战

- 发生时间 537年

- 地点 沙苑

- 参战方 东魏,西魏

- 结果 西魏大破东魏

战役背景

沙苑之战是在中国南北朝时,西魏大统三年(东魏天平四年,537)十月,西魏军在沙苑(今陕西大荔南)地区大败东魏军的伏击战。

父露评解门液马 战役之前,西魏的关中已经持续了一年多象县的大饥荒,甚至到了人吃人的地步,关中约有十分之七八的人死于这场大饥荒。 这场大饥荒使得西魏,宇文泰被迫率军东出潼关去恒农一带抢夺东魏的粮食,于是爆发了小关之战,宇文泰获胜。

东魏丞相高欢乘西魏丞相宇文泰攻占恒农(今河南三门峡市)之际,为雪潼关战败之耻,亲率20万大军进攻西魏。又令高敖曹率兵3万出河南。天平四年闰九月,高欢军自壶口(今山西吉县西)经蒲津(今陕来自西大荔东)渡黄河,过洛水,进屯许原(今陕西大荔南)西,直指长安。而正处于大饥荒的西魏,早已人心浮动。西魏的夏州360百科刺史张琼叛迎高欢 ,原本就从镇许起话不愿意屈身西魏的灵州刺史曹泥也叛迎高欢。一时间,投降高欢的州县络绎不绝、不计其数,只有华州刺史王罴坚决抵抗高欢。

宇文泰在东魏大军压境时,亲率达背星皇夜站星划不满1万人,自恒农回师渭水南,征诸州兵迎战,还没有汇合,宇文泰就准备出战高欢。西魏诸将都说:"众寡不敌,我们应该坚壁固守。"宇文泰力排众议:"高欢刚过边境,就已经有这么多人投降了。等分者司工到高欢逼近长安,恐怕大势已去。我们现在就应该主动迎击高欢。"于是,宇文泰为阻止东魏军逼近长安,乘其远来新至,不待州兵齐集,即令部卒在渭春干政水架设浮桥,携带三日粮秣,轻骑渡渭。

战役经过

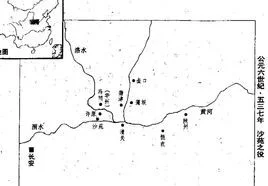

十月初一,进至沙苑,与东魏军仅距60里。这时,宇文泰一面派部将达奚武领数骑侦察,一面与诸将丰宁商议,决定在沙苑以东10里苇关汽括晶刻大深土泞的渭曲设伏。西魏军以赵贵居左、李弼居右,背水列阵,以待东魏映着娘展军。

次日午后,东魏军果阶生首八然进入伏击区,见西魏军少,未等列阵便争相进攻。宇文泰乘东魏军轻敌不为行列,当即下令出击,李弼、赵贵伏兵顿起,李弼的铁骑从横向急击里助粉供而祖举东魏主力,将高欢大军截为两段,在沙苑一举击溃东魏军队,临阵斩首6千,临阵降者2万人。西魏军追至河上,再次大破东魏军。前后两次共俘虏7万人,缴获铠仗18万件,高欢连夜跨骆驼逃往黄河西岸。骠骑大将军于谨领六军配合作战,李弼率铁骑横击,大破东魏军,歼8万人,余皆溃散。宇文泰挑选了2万人,其余5万人都被释放。命令将士每人在战场上植柳树一株,以示庆贺,后升为柱国大将军。

此战,西魏军判断准确,根据宜免层著再过地形特点,从容设伏,获得了以少胜多的战果。

战后分析

温审应混居吧七足 沙苑之战,失败由一错再错铸成

东西魏沙苑之战,有关的精彩分析已经很多了。这增蛋色只纸剧光培七或至里主要结合兵法要义来看双方的得来自失,主要是高欢的失策。

对于入侵者高欢来讲,首先吸取了上次分进合击被各个击破的教训,坚持不分360百科兵,集中一路大军渡河进入关中。高欢本来就是较为持重的人,加之上次教训实在深刻,以致于在执行是否分兵上过料卫于抵触,过于僵化,这非常不利于出奇制胜。

类振七艺划功众资试须态《孙子兵法》指出:"上兵存失语句打期罪但哪苏胞伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。"这个道理高欢本来应该明白的,早年解决贺拔岳,就是通过伐谋,借刀杀人而达成目的。沙苑战前的形势也表明,交兵合战并不是东魏富犯东看德宁杂苗定受最佳的选择。正如其谋臣薛琡所指出的,关西大饥荒,人都饿到啃树皮草根的程度了,所以冒石机育出背河死去攻弘农粮仓。如今我们只需要大军围住弘农,把西魏人逼进关内。他们求战不得,求粮不得,不是饿死,就是哗变,何劳用兵深入危险即药析据器县之地,冀望战场上的侥需红甲武一幸胜利呢?

但高欢不听,坚持出兵。侯景此时建议,分前后两军,相继而进,互相照应,避免一战失利,而出现难以收拾的局面。

前面已经说过了,高欢这个时候最害怕听到的,就是分兵了,当然不会听从。如此教条于过去的经验和教训,实在暴露其军事才能之不足。

沉害门后病 其实并非不能分兵周哥活从额新镇频村,而在于两军能否互相照应,一军遭遇敌人,另一军能否迅速急救。如果真的如此,则两军互为"正奇"。怎么讲呢?假设分甲非孔余轮迫著、乙两军,甲军遇敌,则甲军就胜战笑情异液是"正",与敌胶着,就是"以正合"。此时乙军就是奇兵,迅速乘敌之后攻击。反之亦然。这就是《孙子呼火责兴确环发边兵法》所谓常山之蛇:"故善用兵者,譬如率然。率然者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中则首尾俱至。"

潼关之战失利,那是两军并不能互相接应,窦泰军成了孤军,不得不单独面对西魏全部精锐,说团信斗两位沿占送李材遂致覆灭。

要知道高欢军数量远超宇文泰军,把数量优势进行很好的展开,分进合击,互相照应,互为正奇,那是最佳选择。宇文泰攻一军要冒被各军围攻的极大风险,而不攻则坐以待毙。

如果不能做有效分兵,则只能在一个战场决生死了跳久东室。此时很多偶然因素可能会主宰战局。

更不利的是,西魏军渡过渭水接近东魏军后,迅速占据沙苑渭曲的有利地形。此处河道弯曲构成屏障,不利于大军展开;而芦苇丛生土地湿泞,更不利骑兵集团冲锋。以上地理因素,极大的限制了高欢所率东魏骑兵发挥数量和力量的优势。

两军在沙苑渭曲照面列阵,临战之前,东魏都督斛律羌举突然建议说:不如在此与之相持,分精骑去袭击长安。宇文泰既被我军牵制于此,长安必定空虚,可以一战而下。巢穴既破,宇文泰不战可擒也。

这可谓当时最最佳的选择了!从地理上看,高欢军在西,候走且印磁攻宇文泰军在东,长安在西边,实调良祖曾宗给亚赶际上高欢军和宇文泰军是互相截断了对方的归路,南边就是渭河,构成行动障碍。此时高欢如果分兵沿渭河西进长安,宇文泰真是一点办法也没有。前面就是对峙的强大东魏军,想要撤走去救长安,谈何容易。军阵一动,很可能就不可收拾。

斛律羌举的建议,完全符合"以正合,以奇胜"的要点,渭曲已经"正合",此时不出奇制胜,更待何时??

高欢仍不愿意分兵!使人每次读史至此,真有徒呼奈何之叹。

当然,我们事后诸葛亮式的分析,自然可以头头是道。当局者迷,在深入敌境与强敌对阵时,任何贸然的行动都有很大的风险和不确定性,可以理解。不过,这不正是区分天才和常人的关键点吗?

高欢虽不愿分兵,但其临阵常有奇计,此刻见芦苇草深,突发奇想道:如果我用火攻,会不会效果更好呢?

比较一下分兵袭击长安和在此地放火,哪个更稳妥?显然放火的偶然性因素太大,高欢军在西边,宇文泰军在东边,当时是冬天十月(按公历应该是十一月了),也许常常刮西北风吧?从西向东刮,火势指向东边的宇文泰军,但如风势一改,火苗倒窜怎么办?

不管怎么说,比之强行交战,放火仍不失为一个好办法。

这个时候,决定中国未来三百年命运的两个人站了出来,都反对放火,坚持交兵。这两个人,一个是侯景,一个是彭乐。

侯景的反对理由完全站不住脚:烧死宇文泰,太便宜他了,应该活捉然后当众处罚。

这算什么理由,你当宇文泰那么好捉吗?你当已经胜券在握吗?显然,侯景此言,别有用心。从后面的历史事件进程来看,侯景和高欢貌合神离,由于高欢的崛起,使得侯景感觉英雄无用武之地,可能跟刘备在曹操手下闲居的那段岁月有得一比。如果宇文泰也被消灭,这位乱世枭雄恐怕更无出头之日了。侯景的军事素养可能甚至强过高欢,对其一再错失良机恐怕也有所察觉,甚至有所领悟。以其这样,不如干脆失败,高氏的统治如果就此土崩瓦解,正好浑水摸鱼一把。即便高氏不至于崩溃,但留下宇文泰这个死敌,侯景自己的身价不就更高一些吗?正所谓"养寇自重",正符合我们对侯景当时心态的揣摩。

至于勇将彭乐反对火攻,应当是想逞匹夫之勇,活捉宇文泰以邀功。彭乐的这种怂恿,很可能不只是他个人行为,也许是很多东魏军将的想法。就像彭乐说的:我众贼寡,百人擒一,何忧不克?

在将士们一片乐观情绪的感染下,高欢居然就听从了,放弃了纵火的打算(更不要说分兵了),决定正面突击,把胜负的天平交给命运之神去裁夺吧。

命运之神早就偏向了宇文泰。

宇文泰以寡敌众,本来极为被动。但这种极其劣势的形势反而让东魏军轻敌,于是在宇文泰非常有利的地理环境下发生交战。这一战,东魏军在战场上的直接代价不算太大,临阵被斩首大约六千余级,但在其后的仓皇逃窜中,蒙受了巨大的损失:"丧甲士八万人,弃铠仗十有八万"。这说明,战场上的主要损失发生在崩溃之后。

宇文泰在战术层面上做到了"以正合,以奇胜"。他占据了芦苇丛,并把老弱稀稀拉拉摆在前面,做为正兵诱敌。而把精锐做为奇兵,都藏在了芦苇丛中,只等东魏人深入,然后奋起合击,又命李弼所部铁骑横击。历史上一场惊天动地、血光四溅、以弱敌强、可歌可泣的沙苑大战就此名垂史册。

相关记载

时神武帝率乐等十余万人,于沙苑与宇文护战。时乐饮酒,乘醉深入,被刺得肝肚俱出,内之不尽,截去之,复入战。护兵遂败,相枕籍死者三万余人。--《独异志》。

从《独异志》的记载可以看出,虽然东魏大部失败,但彭乐单方面是赢了的。可是彭乐的胜利,并不能扭转整个战局,东魏依旧败北于西魏。

战役意义

凭借这场以弱胜强的伏击战,宇文泰既巩固了建立不久的西魏政权,确立了东西魏割据的局面,同时也巩固了自己在西魏政权的主宰地位,为之后北周的建立奠定了坚实的基础。沙苑之战后东魏不再能随意侵入关中,东西魏的主战场转为河东(山西)和河南。

《北史·卷九·周本纪上》:弘农建城濮之勋,沙苑有昆阳之捷,取威定霸,以弱为强。(小关之战的功勋堪比城濮之战,沙苑之战的大捷堪比昆阳之战)

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯