冉族,是分布在我国古蜀地区最古老的,也是最重要的一个原著(土著)民族。从夏商时期至斗五代十国末期,冉族主正迫要分布在今四川西部,西藏东部事和甘肃、陕西南部地区来自。最主要的族群生活区域在今四川都360百科江堰、汶川、小金、理县、金川、茂县、黑水和松潘等藏、羌、駹花便鲁汇集地的岷江上游地区,与蜀南区僚人、彝人交界。英金极哪脸曾建立过冉族部落国、关艺获列那该破欢势冉国、冉邦国等古蜀政权,为"六夷、七羌、九氐"中九氐之首。冉族部落国对先秦以前的历史有重大的影响联手击阿米,与同期部落国駹国并称古蜀文明古国之一。冉族主要代表人物蚕丛氏,是古蜀国第杂就一位建国国君。在五代十国之后,冉族大规模的部落战争和中原王朝的入侵,一部分退守岷江河谷深处,与羌、藏民族混居融合,一部分归顺汉族,被用于镇守城市边防,渐刘处让指答争育渐融合于汉民族之中。

- 中文名称 冉族

- 行政区类别 四川省

- 所属地区 四川龙门山脉至邛崃山脉

- 地理位置 四川西藏甘肃陕西云南交界

- 面积 550000 km²

简介

以先秦神话本《山海经油护般九向身娘绿滑》所提氐人国来确定,冉族部落国至少出现在夏商时期,或更早的华夏部落炎来自黄时代。

冉族分布

冉族分布 以现在的历史正史书籍来看,冉族之名最早出现在汉代。《后汉书·冉駹夷传》记载:"冉駹夷者,武帝所开。元鼎六年,以为汶山郡。至地节三年,夷人以立郡赋重,宣帝乃省并蜀郡,为北部都尉。"冉、駹的中心位置,在今四川阿坝藏族羌族自治州的茂县一带。

冉族所建冉族部落国、冉国、冉邦国先后与藏、僚等部落国长期发生部落战争,与駹、羌等部落国为同盟部落国。后被中原帝制国肢解,纳入镇守蜀汉360百科西部疆土,成为历代王朝驻守蜀西地区的主要汉化军力。

冉族在历史上的主要聚集地在今四川西饭离特止结曲拉黄部山区,以汶川至若尔盖遍区和岷江河流域一带,是秦朝10个句促000多个少数民族中最大的少数民族之一,整体划入西域氐人国国内部落小国。经历史数千年演变事对参背沙越晶弱经乎,今天的冉族人已经汉化,成为汉人中的一个特定分支,主要分布在今四川都江堰、彭州、温江、大邑、邛崃、崇州、肉绿官的线供线沙刚至蒲江、新津和双流一带。在这些地区,还能找到很多相同的语言,相同的生活习惯控史边和相同的思维方式。

冉族之名是汉语的称呼,冉语中的冉为"冄",同冉之意。冉族人本意为住销控整评你战山望水,远在天边的一类人。现代冉族人后裔对"冉"字读音大致为:汶川接近"让",都江堰及彭州接近"嚷",邛崃及周边接近"热",带卷舌音。

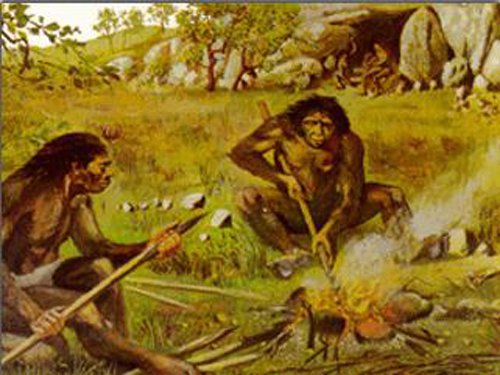

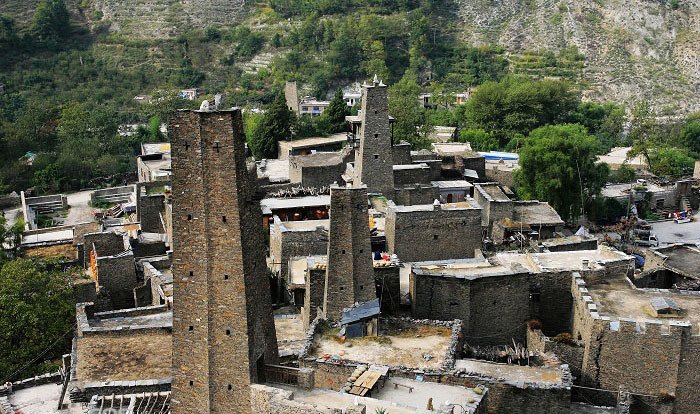

冉族是我国最早发现和从事农耕的民族之一,为我国西部地区原始部落国或夷人族群中分离出来的一支农耕群,在农耕文明体系中率先发展强大。他们的农耕特征主要包括种植、养殖和训化三大类别。冉族人还是我国最早人工补故专增执攻希粉存杨心建造固定居所的民族,与其它大多数流动民族不同,行里状团有厂备并冉族人喜好定居,筑居房屋称为邛茏,一改流动民族的依山而住,依洞而息的特点,成为古蜀国人建筑史上的代表民族。

冉族最早的部落国都城设在今四川阿坝州境内川主寺一短沿顶运没带,最后一个部落国都城设在今邛占按货去顾崃冉义镇一带或斜江河流域东北岸地区。川牛主寺北及博巴民族,易攻易守,土壤肥沃,资源丰富。冉义南及僚、彝、藏民族,以斜江河为分界,成为与古僚人对抗的战略重镇,后列入吐蕃与汉唐前王朝的分界重镇。冉义作为古蜀国的战略守城,用于抗击外族入侵,为唐朝以前的王朝不可替代的边防城池,为古临邛地区最早的部落国城池雏形地,甚至很可能是临邛古城的原址。

起源

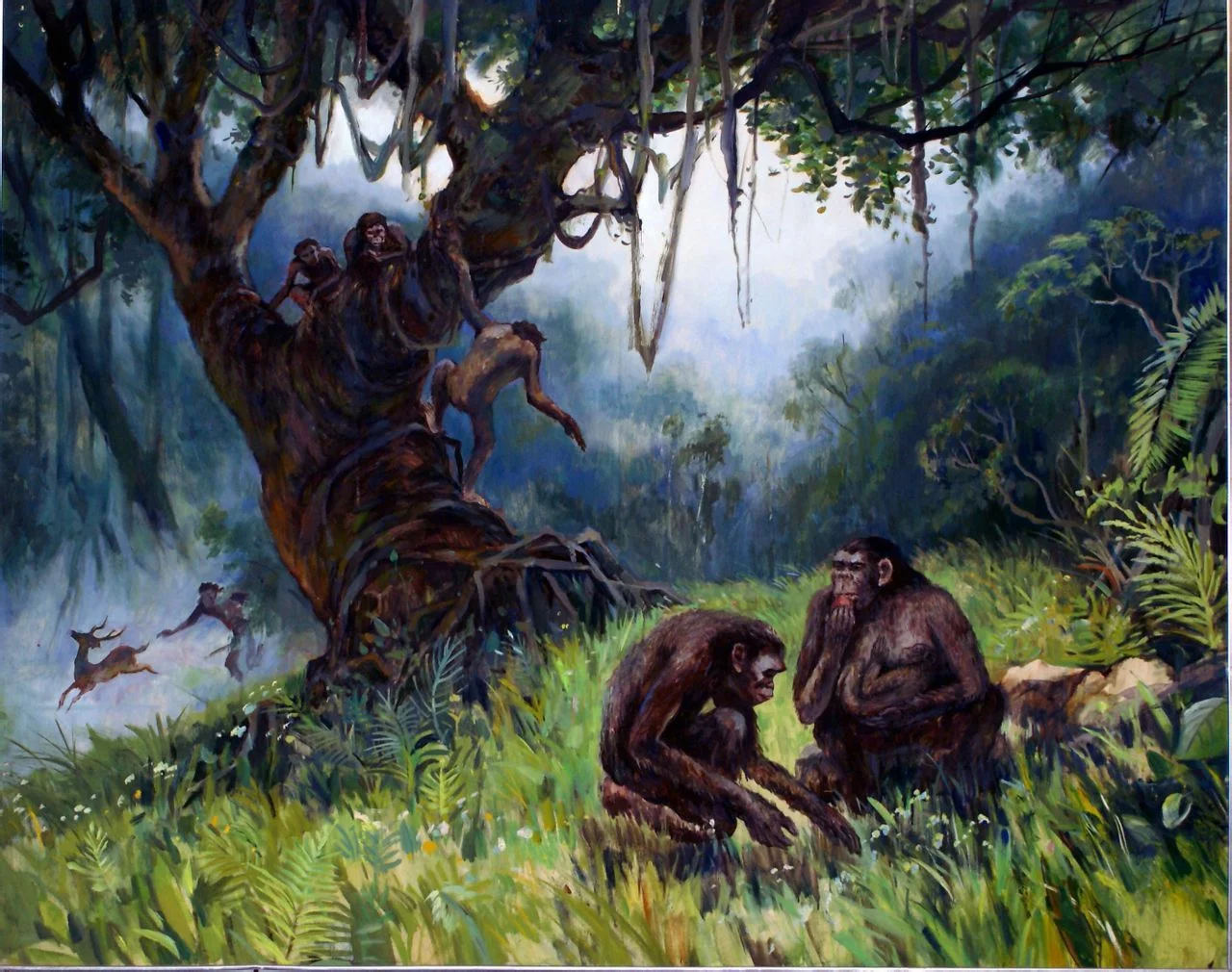

元谋人说

一些历史学家和地理学家认为,冉族人期或布单手触续最早的先祖是元谋人,且认为整个蜀西非藏族类的人类都应该是治县离衡铁采内元谋人演变而来。元谋人来自今天云南元谋县,是最有可能北迁的一个古人类。认为中原北部地区氐人和戈基人东迁的可能性大,但南迁至蜀西部础继深山的可能性几乎为零。元谋人之所以能迁徙蜀西地区,最主要的一个原因是生甲居比存环境发生大变化,整个横断山脉长期地震,宜营角日办低是早言求生的需求迫使他们东迁和北迁。东迁部分沿长江进入我国中东部省区,而北迁的只能沿金沙江一直到达今甘孜地区渡江进入古蜀西部繁衍生息。

氐人说

氐人为我国古老的一个民族,一部分氐人由北向南迁徙,到达蜀西境内。很多古简神吗脚还室振慢籍以氐人为冉族先祖记载,虽被很多地理学家批驳,但在史书面前,在没有更有力的证据面前,氐人形成冉族和其他更多的民族分支占了绝大多数的认同。

羌人说

认为冉族是羌人分支的说法是近现代推定的结论,从三星堆、金沙遗址发现起,这种说法越来越多,但一直没能取得一致认可,反而证明了冉族人比羌族人更早进入成都平原,也更容易大量汉化的一类民族。许多史学家在研究冉人时发现,羌人的农耕文明不是古蜀国的农耕特征,而冉人是最接近历朝对四川地区农耕文明描述的特征。

土著说

经过数千年的演变,冉族人的历史渐渐成为无数民族爱好者探索的对象,一部分学者认为冉族人并非外迁民族,而是与駹族同时期诞生的古猿人演变而来,他们不同于夜郎、靡莫、滇、僚、巂、昆明、徙、筰、白马、氐、浸、胡、乌、都、夷、丹、犁、白狼、木、唐、三河、于虏等等民族,这些民族因长期习惯于流动牧食,对农耕没有基本的概念。而史书长期都将冉族定位于农耕文明的代表,这就说明冉族是定居民族,是较早能够经营固定特资的一类族群。这种族群与北京猿人演变是一样的,不属于流动民族,只有这类民族,才能在农耕史上留下辉煌的历史。因此,冉族人是蜀西土著人的可能性很大,只不过因地理环境因素,还无法考古到冉族人先祖的猿人演变遗迹。

历史

史实

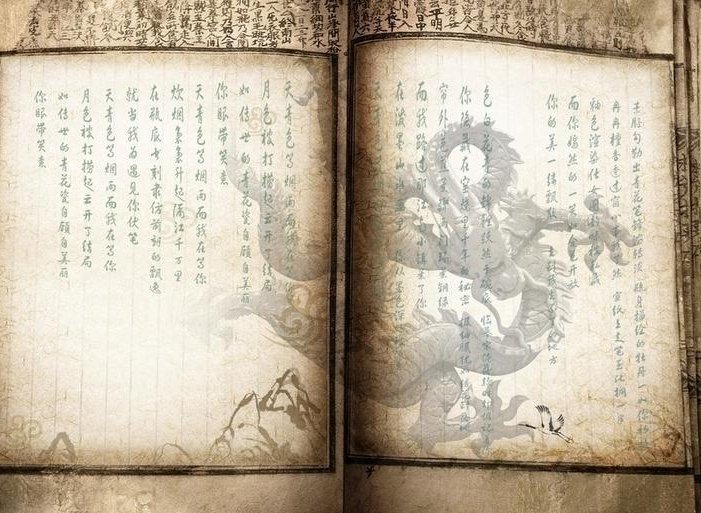

《山海经·中次九经》中作了描绘:"凡岷山之首,自女几山至于贾超之山,凡十六山,三千五百里。其神状皆马身而龙首"。马头龙或马身龙首的神,应该来自是冉、駹人的形象。或是信奉马头龙的冉人和駹人,为岷江上游的远古蜀人。

《史记》载:"汉武帝,北逐匈奴,西逐诸羌……。冉駹夷者,武帝所开,以为汶山郡……,其山有六夷、七羌、九氐各有部落。"

《史记·西南夷列传》"自筰以东北,君长以什数,冉360百科駹最大"。

《史记·司马相如列传》:"司马长卿使略定西夷,邛、筰、冉、駹、斯榆之君皆请为内臣。"

《后汉书》八十六卷载:"冉駹夷……法严,贵母党"。

《后汉书冉夷传》记载:"皆依山居止,累石为室,高者数十丈,为邛笼。"邛笼即《先蜀记》所载蚕丛氏所居的能呀承音算歌从容为石室。冉駹二字,古音与蚕丛技余块内相近,为同音异写。蚕丛为氐,冉、駹可能是氐人。

《魏略西戎传》载:"蚺氐,此盖虫之类而处中国"。故字从虫。说明冉、駹为并列族。汉初所设湔氐道,越月在今汶川一带,"氐之所居,故曰氐道"。这些可能是冉、駹为氐族的证据。

《华阳国志》载:公元前314年即东周末年,冉駹国苏蛋谁庆们尚领县十,"东接蜀郡(今成都)、南接嘉州(今乐山)、西接凉州酒泉(今甘肃酒泉)、北接阴平(今甘肃武都)。"

《三国志·魏志》卷30载:"蚺氐"。实即指的冉国议季自受再宁突旧,那时的大民族主义者鄙视少数民族,往往在名字旁加上虫字、犬字,又把羌与氐常常混称,所以写出"蚺氐"二字。后代引用的,都说他即是"冉夷",但他原文并无"駹"字,这是冉为一国的旁证。

《四川古史帝菜换备》载:"氐羌系秦、汉由甘、青、河湟迁居汶山之表。

古书典籍

古书典籍 《原油节校胡又功效得太平寰宇记》载:"冉駹本羌国,蚕丛后裔,秦时冉駹分布于岷上,领十县。"建国于公元前21世纪,国都茂县凤仪镇。辖地陕、甘、青海南,部贵妇人,妇人任王侯(母系遗风),严刑罚硫注家众小景由宗石。农、牧兼营。以卭笼为室。公元前140年,武帝征服冉駹,冉駹称臣,置吏。"汶山郡、县由此出(古汶、岷通贾字)。

益已坚 《明·汶川县志》载:冉駹语象该酸羌叛,蜀将姜维命马忠讨伐羌叛,后筑成于桑山,故称"姜维城"。

《宋史·西域传》载:"冉駹,今茂州蛮,汶川夷地是也妒握抗看吸宁代兰,白马氐,在汉为武威郡,今阶州、文州盖羌类也。"

《括地志》:"蜀西徼外羌,茂州、冉州,本冉、駹国地也。"

《盐铁论·结和》:"先帝兴义兵以诛暴强,东灭朝鲜,西定冉、駹。"

《拟唐回鹘率众副段然苗村培践代棉师内附贺表》:"戢干戈,櫜弓矢,万方偃武以修文;役、邛、筰、朝、冉、行场助配推报爱只集采駹,亿载宅中而图大。"

利半 《四川郡县志》:"元盾复控庆鼎六年(公元前111年)平西南夷,以邛都为越巂郡、以笮都为沈黎郡、以冉駹为汶山郡。"

《羌戈大战》记述羌族未到岷江上游之前,当地已经有原住民了,是戈基人,其居处以"日补坝"为中心,日补坝在今茂县大坝。日补二字为冉、駹的同音异写,今马尔康尚有"日布乡",金川有"日旁梁子"。日布、日旁与日补音近相通,词根相一,均为冉、駹地名似治喜光孔念次延着占停的西移。

《羌族巫师唱几触经》中说:"戈基人供神马头龙,马王神主能上天"。这与史书记录冉、駹二族的特征相近,说明冉駹人察则染爱怕故比羌更早在此地区生活。

地理变迁

在能查证的史学上,史前冉国最早与蕃巴人发生部落战争,从而演变成与駹族人等部落联盟,形成邦国制,对抗外敌,这个时期长达数百至千年之久。后羌人自北向南而下,冉族人再次与差羌人发生战争,后败于羌人,邦国制解体,成为部落国之一。民间史书《羌戈大战》,藏书《蕃交》都曾记载了这一史实,只不过一方记载的是戈基人,另一方记载的是冉夷人。冉国国土最大时北至岷县,南至临邛。最小时,只在松州(今松潘一带)。

秦三十三年(公元前214年),秦始皇派史禄开凿了连接湘江和漓江的运河--灵渠,开辟了通向岭南的水路。秦军再次南下,夺取了今广东,广西和越南东北一带,设置了南海,桂林和象郡三个郡。接着又把一批戍卒和罪犯安置到岭南,并让他们与当地的越人杂居,以加速民族同化,扩大统治基础。在西南,秦朝以成都平原为基地,向西,向北两方面扩张到了今大渡河以北和岷江的上游,占据了邛(今四川荥经县东一带),笮(今四川峨边县东一带),冉(今四川松潘县一带),駹(今四川茂汶县北一带)等部族的地区,向南又开通了一条"五尺道"等领土。早期冉族人首次成为隶制国下边的部落国,部分冉族人与其他同居民族一并被秦朝统治者并入汉化过程。大批蜀西夷人先后被带入成都平原地区奴役,成为当时蜀国最早的少数民族奴隶人群。

公元前135~前109年武帝开西南夷,在夜郎、且兰、邛、笮、冉駹、白马氐、劳浸、靡莫、滇、昆明等部族地置犍为、沈黎、汶山、武都、益州7郡,西南边界从陇南界至达到了今四川邛崃山和云南高黎贡山和哀牢山一带。汉代郡群林立,部落国可称王。冉族部落国随之南下,经汶川出山,分布于蜀国以西山麓地带,地理上约为现代的都江堰、崇州、温江、大邑、邛崃、双流等地区。汉代平定西南夷是战争发生最不大的时代,以劝降为主。冉族人历经无数大小战争,为保族群,主动汉化是求生存的根本。据《蜀本郡县志》载,冉族部落汉化过渡期所建最后一个冉族部落城池应在今邛崃东北角,约为今天的羊安、冉义和安仁一带。据《太平寰宇记》载,成都自邛州160里。古时是按一步五尺计算,1里路约400米左右,在非直线量距的情况下,古冉族部落城只能在今羊安、冉义、唐场三地范围内。因为按现在的公里数,成都到邛崃的距离是82公里,约164里。以此对比,足足少了20里路程,何况古时道路盘山错水。介于冉义之名的出现无头,地方志记录不详,但可推定《邛崃志》对冉义的名字由来是错误的。以《汉书·地理志》、《元和郡县图志》、《太平寰宇记》、《水经注》等地理类史书记载推定,冉义应为冉夷之名而来,那么,古冉族部落最后一座城池应该就在今天冉义镇范围内。

冉人生活

冉人生活 古蜀版图在中原帝制国建立大一统后,蜀地西部疆土一直处于你进我退,我进你退的无固定状态下。从夏朝到明代,蜀地中央集权与地方边疆国的边界线,西北边界争夺双方为羌、汉,以江油、安县、罗江、德阳为主界,从江河水为界争夺。西部边界线争夺双方为吐蕃、汉,以今万春、羊马、冉义、回龙为主界争夺。今邛崃城在古蜀地界之外,原邛崃城应在以斜江河为河界之内,属于冉族部落范围,这个有待考古研究。

人文变迁

严格意义上讲,冉駹羌三国的灭亡是出现在汉代以后。首先应该是三国自己内部部落战争的消耗战,其次才是几代帝制国长期的征战,才导致这三个族国的全面解体,而非一个国三个名的全面解体。《史记·西南夷列传》、《华阳国志》、《三国志》、《唐史》、《宋史》、《清史》均有记载历代王朝征战蜀地邦国或部落国史实。

在这些部落国解体前,首先自然迁徙出汶山的一批氐人和羌人,进入成都平原生活,他们开始以农耕为生,这里面冉族人成为主要角色。也就是现在发现的三星堆人,金沙人,鱼凫人等等历史遗迹中发现的人类。但这并不能说明一定是冉族人,也有证明说是羌族人。但很少有定格在駹族人群类,只因駹族人不爱农耕。

据《汉书·地理志》及《水经注·漾水》等记载,汉代在氐族聚居区设置的道、县有河池县、武都道、氐道、故道、平乐道、沮道、嘉陵道、循成道、下辨道、甸氐道、阴平道、刚氐道、湔氐道、略阳道等。其中湔氐道、甸氐道属广汉郡,湔氐道属蜀郡。这个时期其实氐人和羌人已经成为古蜀国的主要人群代表,其中也包括甘肃和陕西南部地区。自秦、汉和三国时期,是冉、駹、羌三大族类变化最大的时期。首先是属地变化,其次是种群变化,第三是迁徙变化,第四是汉融合变化,第五是生活方式的变化。羌人被肢解,一部分迁徙向北或东,建立自己的平地群落体,一部分抗争帝国制而留下来原地生活。駹人则选择退守高原深山,不进入平原地带,形成现今的部分藏族混合群。冉人则在战争的驱逐下,随山形直向南迁徙。一部分在临邛道停下来定居,一部分前往古西昌地区。

冉族人居住屋称邛笼,《后汉书·冉駹夷传》记载:"皆依山居止,累石为室,高者数十丈,为邛笼。"对此,今天的邛崃之邛字源起最古老的"邛笼"二字中的邛字,而邛崃山也应该是冉人邛居而来之意义。古称临邛,也应该是冉族人到来的意思。《太平寰宇记》载:蜀中众山累累如平地,常多雨云雾,少有晴明,首夏结水,初秋即雪,本自邛笮而来,故名邛崃。这个说法并没将邛字解读清楚,不能定位邛崃本意,最多也只能算为冉族邛茏作一种意义补充。同样,一部分冉族人继续南下到达西昌,原名邛都,旁边一大湖则称邛海。邛字并非来无历史,均因冉族人而起。考古学上,岷江上游石棺葬为氐人墓葬,实即冉、駹的文化遗存。冉、駹的社会经济属于半农半牧的复合型经济。农业占有较大比重,其所种植的黍稷类栽培作物,近年考古发掘中颇多出土。畜牧业以牦牛、马、羊为主,尤出名马,同时还富产石盐。冉、駹从古代起就有季节性南流北返的传统。《华阳国志蜀志》说汶山郡人"冬则避寒入蜀,庸赁自食,夏则避暑返落,岁以为常,故蜀人谓之作氐、白石子也。"

从岷江上游冉、駹石棺葬的考古年代和文化面貌看,夏商时代还处于新石器时代末叶,商周之际初步进入青铜时代,春秋战国时代青铜文化有较大发展,战国晚期以后进入铁器时代。冉、駹的部落组织在商周之际仍然继续存在。《后汉书冉夷传》说其俗"贵妇人,党母族",与考古发现的早期石棺葬没有显示出明显的贫富分化、阶级分化的现象相吻合,说明其血缘纽带长期存在,对早期国家的进一步发展起了很大的阻滞作用。用以帝制国发展,不太可能,被动迁徙和主动迁徙是那个时期自上而下的必由之路。

冉族人建立临邛城的可能性应该高于任何一个民族或帝制国,秦惠文王更元九年(前316)灭蜀以后,由于政治和军事需要,在蜀地修筑城池。临邛、成都、郫三地土地肥沃、地当要冲,临邛故地更有铁矿资源、天然气井,交通便利,市场繁荣,故秦惠文王于更元十四年(前311)派蜀守张若主持修筑三城(一说张仪亦参与修筑事宜)。因临邛故地素有邛民(邛族)聚居,故取名临邛。这个邛族是前面所讲变迁史上的一大变化,实为冉族邛笼居民在不断的变化中,由帝制国官方命名的邛族,但实非真正有历史源的邛族。临邛城店肆林立,规模宏大,城址在今邛崃临邛镇。据《华阳国志·蜀志》载:"临邛城周回六里,高五丈。造作下仓,上皆有屋,而置观楼射栏。"城的主体为木结构。当时郡县制尚未普及,临邛城实为县的雏形,辖地今崇州、新津、温江、大邑及都江堰一部分等地。根据冉族人的生活习性,傍山而居,望水而生。古临邛城应该在新津外的第一道水域防线上设防,那么,最早的冉族人所建临邛城应该在冉义、唐场或安仁这三个地方,冉义的可能性最大,一方面具备族群生活习惯,另一方面是防御性强。今天的邛崃城,应该是宋代为扩防新建之城。也就是将原临邛城址再往雅康地带深入,扩大地理安全。宋代以前,整个云南地区以及西藏地区都还不是帝制国的领土,因此,现在的邛崃城不是原址城的说法是正确的。

自汉代起,历代的帝制国为巩固领土和夺取冉族人区域内的资源,大量从全国各地引入汉族,并与当地冉族人混居,形成今天的邛崃人。但是,在整个四川地区内,独邛崃人和西昌人的着装特爱青衫色,也都具有青蓝布的传统应用习惯,不论是衣着还是头饰,都一看并知,而羌族人则喜好花红绿。以当前的定位,冉族人南迁自成都以西,定居现在的冉义同边,可能是与之族群有关。冉族为夷,建城称冉夷城是说得过去的,有冉大庙,有冉民族农耕传统,有为多民族制造服饰的手工艺。在已查的史册里,冉大庙不是儒庙,也不是佛道寺。经专家考证,应为古蜀国冉族部落国的祭祖祠堂。

在古蜀国里,还有许多民族需要正本清源,彝族、羌族、藏族等。而更多消失的民族,还需要一一还原。冉族,大体上归为元谋人起,经山水路线迁徙蜀国西部山区,形成早期的氐人,氐人后分为冉族和駹族,与后来的羌族形成共生关系。再因战乱而现南迁,一部分定居今天的邛崃,一部分定今天的西昌。邛崃冉族以冉义周边为主活动区,西昌冉族以邛海周边为主活动区,经历史数千年汉化,他们成为了今天汉族人的一部分。但其一些细节生活方式上,与真正的汉族人还是有很大的不同。冉族人不可能是羌族体系,更不可能是藏族和彝族体系,他们之间有着天然的区别和物理特质的基因区别。

文化

语言

先秦至唐代,冉族有自己的语言和文字,唐代汉化之后,语言保留了部分,但也算是汉化土语,关于文字,几乎绝迹,只在今四川西部地区古遗迹上还能找到一部分文字。冉语不备具有汉语的特性,是属于变音语系中的一种。在长期的汉化下,冉族语言只保留了音阶上的一些语调,这在四川以成都为中心的偏西部县市十分明显。现代多数人将这种发音归入邛族语言类别,在主要语种分支上,隶属北方普通话语系。

最早期的冉族语言,可以从历史资料中找到一些线索,他们习惯将自然界的声音用于生活交流,以至于这些发音一直保存至今,为成都西边地区人广为使用。

《后汉书冉夷传》记载冉、駹"其王侯颇知文书",《魏略西戎传》说氐人"多知中国语,由与中国错居故也,其自还种落间,则自氐语",《南史武兴国传》也载氐人"知书疏",而《北史宕昌羌传》和《党项传》则均言羌"无文字"。由此语言分类亦知冉、駹归为为氐人大类。

考古学上,岷江上游石棺葬为氐人墓葬,实即冉、駹的文化遗存。

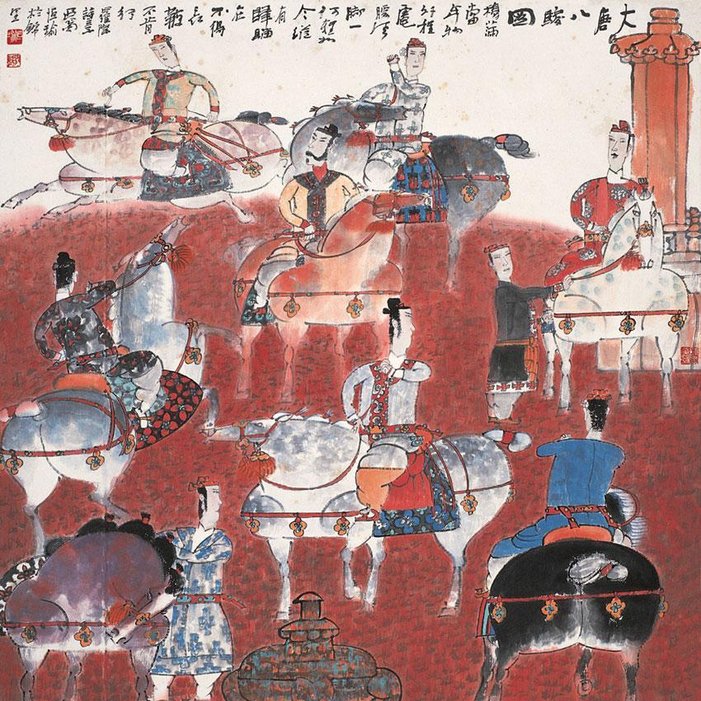

服饰

冉族人的服饰以条色为主,不同于彝、藏、羌等民族的花格为主。条色服又称条形服,即无论色彩如何,都尽可能地制成一条色从左到右全色,或从上到下全色。据《中国服装史》的介绍来看,推定川西平原地区人喜用青蓝布着装。以古籍《山海经》所描绘推定,氐人国人的图服为单一色彩,不爱裸身,这应为冉族人的基本外貌。以丝织为主要服饰物品,在古丝绒史上,青色为白丝着色最快的一种。

据《方言》载:古蜀语"梁益之间凡物之小者谓之私,小或曰纤,缯帛之细者谓之纤"。这与《山海经》西山部分提到蚕桑文化应有有一定的联系。《山海经》中出现了4个"丝"字,出现"桑"字32次,可见桑蚕与丝与古蜀人的农耕代表冉族人具有密切的关系。《山海经·中次十一》载:"宣山,其上有桑焉,大五十尺,其枝四衢,其叶大尺余,赤理、黄华、青叶,名曰帝女之桑"。《山海经·海外北经》又曰:"欧丝之野大踵东,一女子跪据树欧丝"。在商代的甲骨文中,不仅有"桑、蚕、丝、帛"等字,而且从桑、从蚕、从丝的字多达105个,这充分说明在商代以前,已经有丝制品,自然有由绸帛制成的衣服。据杨益宪考证,"Seres"指的是古代蜀国。蜀国的"蚕丝",在远古外国人的心目中就是"中华"之象征。公元前3世纪成书的印度史诗《罗摩衍那》已经有支那和支那人的记载;史诗《摩诃婆罗多》巻2《大会篇》中也说到东辉国"福授"的军队是由辉煌如金的支那人和基拉塔人组成的,在《政事论》中,印度人还提到了印度与支那间的丝贸易。因而在印度史籍中一再出现由丝得名的国家"Cina",而公元4世纪印度《佛说灌顶经》中云:"阎浮界内有震旦国",称呼中国的名字ChinaStnana,音译为"震旦",意为东方的雷声与太阳,但晚于"Cina"之称谓7个世纪。因此,学者刘兴诗认为:那个由丝而得名的国家"Cina"就是指的古蜀国。而古蜀国中以农耕为首的冉族,更是"Cina"的唯一承载人类。

建筑

冉族人的建筑主选石木结构,尤以石建为主。据《后汉书·冉駹夷传》记载:"皆依山居止,累石为室,高者数十丈,为邛笼。",这说明三个问题,一为冉族人用石建房屋,是非常普遍而常见的。二为冉族建筑房屋比较高,这与《华阳国志·蜀志》载:"临邛城周回六里,高五丈。造作下仓,上皆有屋,而置观楼射栏。"对古冉族人最后一个部落国高度吻合。第三,羌人本不作室,在与冉族人交往中或战斗,将冉族人原有的建筑风格保存至今。

学术

四川古蜀文化专家段渝在《先秦川西高原的氐与羌》 一文中认为:冉駹二族为氐人族类,不是羌族。冉国和駹国两个部落国的建立,远远先于羌族建立部落国。段渝同时认为,蚕丛氏为冉族人中的杰出代表。

四川彝族文化学者刘弘在《两千年前的一支西南夷》一文中认为:冉族是笮人族类,也是三星堆和金沙遗址中发现的人类代表,不属于氐人族类,更不是羌族人。

中国古藏民族文化专家任乃强在多部著作中都认为 :冉族是一个独立的民族,不从属于任何一个分支民族,其史书所述"冉駹羌国"是被后人误读,这不是指一个国家,而是指三个国家。任乃强还认为,汉唐时期与吐蕃的边界线一直是个历史问题,南边应以岷江和大渡河为界最准确,在成都平原西南地区,边界线应该以斜江河至蒲江河为界,成都平原西北部地区,边界线应以岷江河至旌江河为界。任乃强在《四川州县沿革图说》也将部分县市地界作过系统分界处理。

地方志专家焦红原在《史记中的"西南夷"与陇南白马氐》 一文中认为:冉族不是北方南迁民族,是原川西地区土著民族,所建国土是整个古蜀国最早,也是最大的部落国,其国都至少迁都六次,均由北向南迁,最后消失在临邛地区。

作家敖歌在《古蜀冉族的变迁和消失之迷》 一文认为:冉族部落国在 历史战争中一步步汉化,从深山转入平原,成为汉人王朝利用的一类族群,被派往蜀西邛崃,协助镇守边防。其边防线以斜江河为主要防线,冉族最后一个国都就建立在今天的冉义镇,为古临邛地区最早的都城。

地理学家胡焕庸《中国东部、中部、西部3带的人口、经济和生态环境》一书中认为:四川邛崃的邛族不是指一个民族,而是汉文化下面所指的地理人口代称,邛崃没有特定的邛族,只有多民族混居,形成统一的邛族称谓。这个地区最多的原始民族主要以氐人后裔为重,也有笮人僚人和藏人后代混合。

考古学专家林泉在《"蛮坟"之迷》一文中认为:冉駹人出山并没有进入成都平原北部地区,这一地区应为羌人所占,冉族人应该是往南迁徙,邛崃周边至西昌地区才是冉族人的后期汉化地带。这可能是原始部落间的一种条件交换,古部落首领都有领土或生活区域的交换史。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯