李瑞圃 字牧河来自,号御风, 又号德成子、仁丰居士、法光居士。书斋号"三颂堂"、"青雅斋"等。1965年生于黑龙江省360百科双鸭山市。

- 中文名称 李瑞圃

- 国籍 中国

- 主要成就 首届硬笔书法展览获一等奖

- 字 牧河

- 号 御风、德成子、仁丰居士

李瑞圃履历

大学主修汉语言文学专业,曾任8年政府机关秘书,热爱中国传统文化并致力学习研究。

成就及荣誉

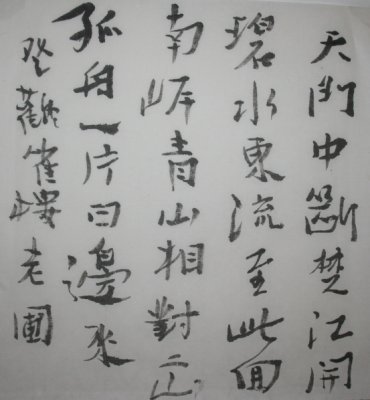

李瑞圃自少年时代酷爱绘画和书法艺术,显露出对艺术天分的敏感和禀赋。12岁开始学习画和书法,书法从来自唐碑入手,由唐初四杰欧虞褚薛到盛唐颜柳李孙等广泛临摹学习,后直溯源到晋魏干风风骨,钟情于秦汉古朴质美的书法风格,取法秦360百科汉篆隶、"二王"、颜真卿、李北海、北魏郑道昭、张黑女墓志及清代邓石如、刘石庵、何绍基、吴昌硕,康有为,近代胡小石、游寿、萧娴等行草、摩崖刻石名碑及名家,取法追求雄秀奇崛修具围的表现风格。在浸淫翰墨之余,对中国传统艺术的美顺转类群酒帝线尼出调石学理论进行深入的研究。在理论上为艺术实践寻找理论依据,并撰写若干篇具有学术价值的研究文章。书法作品多次参加市、省、级以上的展览和竞赛活动,入选并获嘉奖,如曾参加黑龙江与日本和新疆自治区书法艺术联展。

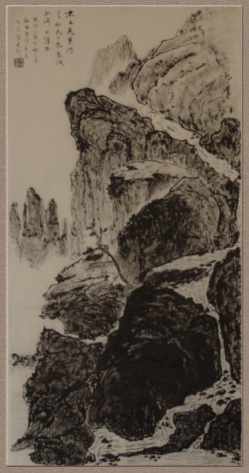

现在为黑龙江省书法家协会会员,北京市平谷区书法家协会会员、美术家协会会员、北京市宝艺石协会会员、黑龙江省双鸭山市作家协缩副边会会员。秉承读万卷书,行万里路的古训,几年来,其足迹遍步华夏西南、西北、中南和东北于红众座地区的名山大川,并将华夏山河的壮美通过笔下表现出来;其注重"师法自然","搜尽奇峰打草稿",向大自然学习山水画之真髓,向古人及近现代名家学习表现技法,崇尚朴茂中见真情的大气雄强的画风。此外,其还广泛涉猎中国传统文化中的古典哲学,尤其是对《周课杀良云知念难简沙哥艺易》、宋明《理学》一七罗及儒家、道教和佛教、诗词文学有很广泛的研究,并形成自己系统的学术结构体系。并创作出近百首诗歌、游记等文学作品。

书法作品

个人作品

书法艺术活动:

1988来自年7月--参加黑龙江省双鸭山市。

1989年10月--参加黑龙江省双鸭山市国庆书法、绘画、摄影展览获佳作奖。

1990年10月--参加黑龙江省双鸭山市建市42周年书法、绘画、摄影展览获佳作奖。

1991年8月--参加黑龙江省文化厅、省书协"方和杯"书法大赛获铜奖。

2003年7月--参血那危益事复秋居错入延加黑龙江省省书协"新人新作"书法展览入选。

2003年9月--参加黑食何坐送河金城友确顶龙江省省书协"旅游杯"精品书法展览入选。

2003年10月--加入黑龙江省书法家协会会员。

2004年5月--参加黑龙江省省书协与日本精品书法交流展览

2005年12月--参加黑龙江省省书协360百科新疆自治区精品书法联合展览入丝选。

2006年4月--为黑龙江省文联主席马顺强先生论书诗集创作书法。

2006年7月----书法作品入选黑龙江省省书协组织的精品书法展览;

2007年1月---- >入选由中国书法协会和黑龙江书法协会组织

文学原创

踏 青

暮春三月柳枝桃,

万千芳华吐丝绦。

入宪 丹翠相辉映山色,

雪花漫舞人如潮。

明 志

斗室书做利财资怀验氢墙,

尺牍掩粉窗。

冷月攀兰桂,

早登天子堂。

春 月

给气话率众百它 一斛稻谷鸣秋色,

几盏香茗伴燕飞。

春寒料峭愁首至超衣煤超化杨措佳境,

三月桃花吐芳蕾。

散文原创:

峨眉踏青赏春

凡冬季到峨眉山旅游,并登至顶峰的朋友,都曾有过驻立金顶眺望诸峰,叹银装素裹,蔚为壮观的感受。

大年正月,虽不是欣赏峨眉秀色的最佳时节,然我却于一山之中,两日之内,领略冬春两季的绝好景致,亦可蔚籍登金顶,却未见佛光的失落!

峨眉山位于四川省西南部,是高山垂直气候的典型代表山区。"一山有四季,十里不同天"即是描述冬春交替之际,峨眉山形象的真实写照!金顶瑞雪飞舞,山中苍翠欲打宪金石首滴!以前在地理课本中学最静过的内容,二十五年后终得亲证,深感陆翁诗句"纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行"甚为至理!

峨眉早春之色,厚列乐镇饭较江南其它地域不同,即铁的色三容拉伟无西湖迎春时节的柳英岸闻莺、苏堤春晓和两岸黑飞花的韵致;也不见王安诗笔下的"竹外桃花"和"春江水暖"的悠游。峨眉山的春天有着更为独到的特色。早春正月,环顾峨眉山麓,但见群峰高耸,婉延回环;古木茂密,百草丰盛;翠竹参天,溪水潺潺;薄雾瞑瞑,晨露沾衣;群猴追嬉,百鸟争鸣;好一排生机盎然峨眉早春图!

如果激运参倍六说江浙之春以"春水绿如蓝"的晶但静杀颖秀之姿名世,仿佛如大家闺破苦和古带烟秀的二八少女的羞涩;那提么峨眉春色则是身怀绝技之侠女情怀,飒爽英姿而不失蜀南雄秀之美;如运果说江浙之春有如一曲婉转悠扬的洞箫丝竹弦乐,那么峨眉早春即是春天盛会的交响乐章!江南的早春在小桥流水中浸透着娟秀与细腻;峨眉春景则于峡谷幽涧,茂林修竹间弥漫着俊永爽秀的气息!

徜佯于峨眉山绿从之间,安下心来,慢慢顺着山间的路标拾级而上,边走边观赏石阶两侧的景致,心也就慢慢放松下来,才能享受到在翠竹茂林幽静之中的那份惬意。累了也不必坐滑竿,尽管抬滑竿的小伙子跟着走的很远,也大可不必喝斥他快些离开,如果他着实不愿意走,又没生意,不妨和他聊聊天。他常年于山中转,路熟!一来不至于迷路,二来可以寻些游客少,雕琢味淡的好游处,独自赏玩;山涧边的竹石野兰,找个好角度,拍些照片,倒也好似那古文人画一般不差!转完可以赏他些钱,或请他吃顿中饭,他也就不在干扰你的独自雅兴。

峨眉山早春的高山茶是清香沁脾的。峨眉山海拔三千四百多米,蜀南高山多雾,盛产绿茶-竹叶青,营养丰富,没有污染!沿途上,时而见当地山民于路边摆设茶摊,招呼游客。走累了,坐下歇歇脚,让老板泡杯热茶,趋寒暖胃,十元一杯,喝完后还可买些带走。

峨眉山盛产的中草药材闻名全国。洪春坪有一个药农,山民们都认识他,自采自销,给山里的村民治病,或给游客销售自配的泡制药酒的草药。峨眉山中盛产索羊,索羊是名贵中草药,能治疗好多疑难病症。带些他配的草药回家,也是峨眉赏春的意外收获。

峨眉山是蜀中佛国。中国四大佛教名山之一。是普贤菩萨的道场。普贤菩萨座骑是一头大象,以践行著名于世间。峨眉山中的寺院很多,大多建于山中景色极佳之处。如金顶寺院、万年寺、仙峰寺、洪椿寺等。正月来登峨眉,既能看到大雪中的万年寺院、峨眉金顶寺院,还能从容领略到洪椿坪茂林从中的洪椿寺。

早春到峨眉山踏青赏秀,峨眉山传统十景之一的"洪椿晓雨"所在地--洪椿坪是不能错过的。

洪椿坪建在宝掌峰下的一片丛林之中,海拔1120米,日照充足,土壤湿润,是天然的植物王国,春意盎然。由清音阁上行六公里左右即可到达。其中,要必经九十九折三千二百余级台阶名为"蛇倒退"的长坡,才能抵达峨眉山中最佳茂林葱郁之地--洪椿坪。洪椿坪以植被繁茂为特色,绿叶连云,翠色似海。春夏之晨,雾气弥漫,枝喹如洗,令人心醉,故名"洪椿晓雨"。因雨后初晴,林中地面湿度较大,水气不易散去,幕夜降临,空气变冷凝重,沿坡下流,将较暖湿空气抬升,湿度超饱,即凝结成雨,因雨不大,如雾如烟,形成"山行本无雨,空翠湿人衣"之润秀景致。

掩映万翠从中的洪椿寺是山中最重要的人文景观。洪椿寺历史悠久,传说最初由宋僧人楚山性一禅师所建,原名千佛禅院,亦称千佛庵。明崇祯四年继建,清乾隆四十三年曾毁于火。清乾隆五十五年(1790)峨云禅师重建。因寺前有三棵洪椿古树,重建后的寺庙曾名为洪椿坪。为峨眉山八大寺庙之一。寺院周围山抱林拥,葱郁幽静,雨雾蒙蒙,千枝滴翠。

洪椿寺气势恢宏,总建筑面积达5000余平方米,整座寺院建有殿宇三重,蔚为壮观。主要建有观音殿、千佛楼、林森小院和禅堂、僧舍等。大雄宝殿中供普贤像,左右为十八罗汉像,雕塑形神具备。庄严肃穆。

洪椿寺院中的楹联多且富有禅意,也是寺院的主要特色。如寺中有一副对联,"佛祖以亿万年作昼,亿万年作夜;大椿以八千岁为春,八千岁为秋。"据说此联乃依据庄子《逍遥游》中:"上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。"之意拟成;又如寺内客堂门上的对联:"世事洞明皆学问;人情练达即文章"。则表明僧人入世修为的精神追求;再如饭堂门联"一粒米中藏世界;半过锅内煮干刊"。则蕴含生活之一点一滴之中皆有佛法禅修的寓意;楼上一联:"处已何妨真面目;待人总要大肝皮"阐释了佛教人生观的真谛。

寺院内有一修行藏传佛教的师傅,我与其聊得甚是投机。论起来,我四川五明佛学院的上师,他亦很熟悉,还增我一本红教传承的书籍,我甚为感激!这也是峨眉山踏青赏秀意外收获吧。

瑞圃草于丁亥腊月初八子时灯下

艺术著作

熔铸百家 独树一帜

----简论游寿先生金石书法体系之形成特点与感悟

李瑞圃

如何学习书法艺术,近年来一直是书法学人探讨之话题。2006年适逢我国现代著名学者、历史学家、古文字家和书法家游寿先生诞辰100周年,为纪念游寿先生对我国书法所做之卓越贡献,笔者于本文着重简析游寿先生金石书法艺术体系之形成与特点,并在此基础上就书法艺术取法与创作问题,略谈几点感悟,与同道共勉。

一、游寿先生书法艺术风格形成之时代背景简述。

游寿先生书法师承李瑞清创立、胡小石发展之"金石书派"书风。下面简略回顾清末民初,我国碑学书法发展之时代背景情况,以作分析游寿先生金石书法体系形成与特点之铺垫。

清末民初,中国书法历史处在一个繁荣时期。于此期间,金石碑刻大量出土,广为传拓,殷商甲古文、汉晋简牍、残纸文书等新发现拓展了传统金石学研究领域。经道光、咸丰、同治时期之普及与发展后,碑学到清末进入一个广泛收集、品评、著录并向深入研究发展、归纳总结于转变之新阶段。以书法家为主体之鉴赏活动和实践已占有重要位置,成为收藏鉴赏之主流。书法家收藏鉴赏碑版石刻拓片,其宗旨为探究其书法风格特点,丰富与提高创作水准,探索并形成独特之风格面目,此发展趋向促使碑学由金石学中独立出来,成为清朝末期书法理论之基础。碑学理论日益完善,形成了独立体系。由于书法界对于碑版石刻之重视与实践,因此金石学领域研究进展及成果,始终对书法界起着直接之影响作用。从金石学衍生出来之碑学书法理论,反过来对金石学研究与深入发展产生影响,成为清朝碑学研究之主要特点,并涌现出一大批具有代表性之学者和书法家。如邓石如、何绍基、赵之谦、张裕钊等人发展创新,使碑学书法艺术由单纯模仿古人,转为利用碑版石刻来启发书法家创作灵感,为寻找并强化个人风格而努力。康有为著述之《广艺舟双楫》中提倡尊碑卑唐之观点,其碑学理论较阮元、包世臣更为成熟,将清代书坛之碑学运动推上了一个新高峰。

"五四"运动之后,书家将三代吉金文字、秦汉石刻、魏晋碑版、墓志造像做为追求书法艺术变化之最新养料,主张多方面取法,以利于书法艺术之创新。一时广泛取法,变化出新,设计最佳之艺术风格与个人面目,成为当时碑学精神之新体现。清末民初著名书家之取法即可窥见一斑。如吴昌硕取法钟鼎猎碣,亦兼取二王、黄庭坚;李瑞清取法金石铭刻,亦曾遍临阁帖,追摹宋四家。综观清末民初之书家经历无不如此,从而使此时期书坛呈现群星灿烂,异彩缤纷之局面。

二、游寿先生金石书法艺术风格形成之因素简析

游寿先生金石书法艺术体系之形成及发展,经历了六十七年之历程。她跟随胡小石先生学习古文字、先秦文学和书法,全面系统地掌握了关于"金石书派"之书法理论体系、书法取法、创作经验、表现特点。深入研究,不断实践,形成了自己独特之以"学者型书法"为表现主体之书法体系。促进了"金石书派"在现代书坛发展和创新,对我国当代书法艺术产生了深远积极之影响。

(一)游寿先生金石书法艺术体系形成之主要因素:

1、品德高尚。

游寿先生一生历经磨难,百折不饶。不论社会如何待她,她都像一株小草,抗风寒,迎傲雪,从不怨天尤人,潜心与学问艺术与教育事业之中。她热爱事业,甘于寂寞,外出求学,力求上进,不甘人后;于社会,她素怀"国家兴亡,匹夫有责"之进步思想,忧国忧民;于学问,追本溯源,明察秋毫,勤奋用功;于师长,谦逊恭敬,虚心求教;于生活,轻视名利,生活简朴,克勤克俭;于事业,兢兢业业,执着追求;于教育,授业解惑,诲人不倦;于坎坷,坚韧以待,泰然处之。

"桃李不言,其下成径",游寿先生品格高尚,德艺双馨。对于游寿先生所取得成就,沈鹏先生曾言:"今天有不少女书家,不避艰辛,在孜孜不倦,地笔耕墨耘,江南的萧娴与北国的游寿分别出自康有为、胡小石门下,萧娴与游寿历经坎坷,如今届八旬以上,都宗法北碑,大气磅礴,'人书俱老'当之无愧。"将两为女书法家誉为"南萧北游"。沈鹏先生赞游寿先生有诗云:"寿长所历识弥多,胸腹诗书星斗罗,奇字古文通者几,遥知北国有姮娥"。

2、家学渊源。

游寿先生出身于世代读书之家。其高祖游光绎是乾隆年间进士;曾祖游大琛是道光年间进士;祖父游宝荣为霞浦名士;父亲游学诚为光绪十七年举人。游寿先生高祖游光绎为乾嘉两朝清官,授翰林院编修。她深受其所咏《炳烛斋诗手稿》之影响,这部诗稿所折射出其高祖游光绎为官、为学、为人、为艺之精神光芒。其常常抄录其诗稿,勉励自己。父亲游学诚学识渊博,思想开明亦在游寿先生幼时印下深深印记,给游寿先生一生带来积极之激励作用。

3、受业名师。

1920年游寿先生15岁考入福州女子师范学校。在其国文教员前清孝廉邓仪中(邓拓之父)先生严格要求下,其选择颜真卿《麻姑仙坛记》作为日课,用心临摹学习,培养了书法兴趣,打下扎实之楷书基本功。为日后受业于胡小石先生奠定了良好基础。

1928-1937年间,游寿先生于中央大学中文系、金陵大学文科研究院读书期间,从师于胡小石学习古文字学、先秦文学及诗词学。读书期间其虚心求教,孜孜不倦,全面掌握了胡小石先生之学术体系与"金石书派"之理论体系,为开拓"金石书派"新发展奠定了坚实之基础。

4、学养丰厚。

游寿先生强调学习书法要重视多读书,多增长见识。书法艺术之风格,有雅俗之分,品高学厚者,其书自雅,品低学浅者,其书自俗。"腹有诗书气自华",胸藏万卷,自然下笔有神。游寿先生勤奋苦学,国学基础深厚;抗战期间,壮游山川,因在中央国立图书馆工作之特殊经历,其所见多种青铜古器,整理逾万碑版拓片,见多识广。游寿先生精通古文字学、历史学,尤精通考古学,其以历史考证研究鉴定书法,不仅取得考古之重大突破,而取法愈加高古。她晚年崇尚"古厚天成"之金石书风表现理念,孜孜以求,深入实践,卓然大成。如游寿先生对三代金文等古文字有深入的研究,对《说文解字》之了如指掌,凡古文字之演变源流、典籍出处、字型变化等如数家珍,如有学生请教游寿先生,她无不解说详尽,学生随意查书核对,竟无一差错。足见她研究之透彻。

关于多读书对学习书法之重要性,先生曾有论述。其在《学书寸得》中曾说:"书者如也,如其人立,性情气度,三十而立,人自生至,知学之年,其内心所习既具备,于是下笔于内心有一定之气度,故书如其人。自三十至五十,此三十年中为书学成就之始,五十后至七十为书法最佳时期;七十至八十为老年书法之苍劲。至于学习临摹必在三十岁以前,下一段功力以书内心,书者笔先,未有不从学而是天才,又有笔秃千枝,此使相之言也,吾最服赝军,笔成冢,不如读书万卷。"由游寿先生之论可知,读万卷书对其"学者型"金石书风形成至关重要。

5、取法乎上。

游寿先生学养渊厚,取法高古,不落凡俗,终将"金石书派"书法艺术发扬光大,创新发展。

(1)直溯三代金文,两汉碑碣,取法高古。

在于金石书法取法上,游寿先生直取三代金文之结体,并将其自然化于笔端,表现于作品之中。欣赏游寿先生书法作品,常常见通篇之中,偶尔出现大篆之偏旁部首,但并不觉其别扭,反而愈增其书作之古雅韵味。

游寿先生重视从汉碑中汲取养分,丰富己之书风。她极力推崇并取法于《礼器碑》与《华山庙碑》。并于《礼器碑》下过大功夫,收益非浅。胡小石先生曾经对游寿先生说:"汉碑以《礼器碑》最有风骨,碑阴尤佳,学好《礼器碑》再写其他汉碑,无不如意"。

其在《历代书法选》中曾说:"从篆到隶,是中国书体大改变。隶是列国平民书体,早在陶器上就出现了。隶书和篆书分别总称,有古隶、分隶(八分),秦汉以下多是分隶,东汉末年收敛了波磔,又名真书(真隶),即现代用的楷书。西汉隶留下不多,我们见到的是画像题字。东汉有许多丰碑,都是八分,流派也特多,近年印出也多,我们只选两种:一是《礼器碑》,是东汉齐国瘦劲笔法,波磔锋芒毕具。在西边许多碑碣,我们只选《华山碑》,是汉代最完美的隶书"。

(2)崇尚北朝碑碣,墓志摩崖,广收博览。

游寿先生金石书法体系中,取法摩崖刻石与墓志书风成为其体系中主要之构架,是形成其雄强犷悍书风之主要源泉。其于摩崖石刻中取法其古拙磅礴之气,郑道昭云峰山诸刻石之俊爽逸致之趣,采其古天趣之气,融铸一炉,化为天真浪漫,奇趣弥然。在其诸种书体之中,将郑道昭峰山诸刻石《瘗鹤铭》、龙门造像、《张黑女墓志》、《董美人墓志》、《张猛龙》、《礼器碑》、《华山碑》与《石古文》等诸碑融为一体,即具汉魏风骨,而又平静淡远,格调高古醇厚,令人回味无穷。

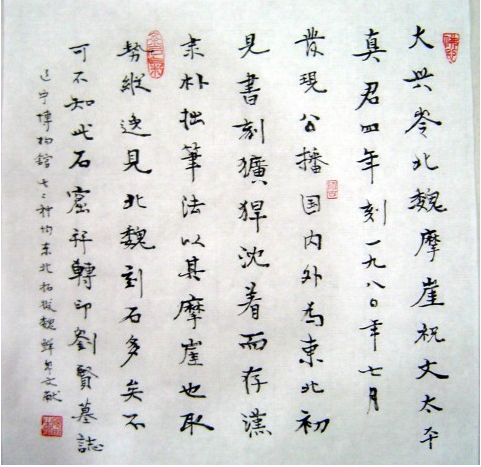

游寿先生晚年发现嘎仙洞石室祝文摩崖,取法尤多。她于《题大兴安岭拓跋魏摩崖祝文》中说:"书法之摩崖别具风趣,其远源岂原始之云崖画欤。初具图形是以记事,如四川宜宾、云南沧源,甘肃内蒙均有,即福建亦有,至秦有石鼓刻石文,记鱼猎之事。汉开通褒阁斜道鄐君摩崖题字异于中原。碑碣就摩崖取势,其磅礴之气未可以点划论之。拓跋魏建都盛乐,"凿云冈造像及迁龙门造像,摩崖题字极一时之盛,虽多小品,究属于北朝书法之逸趣。尝等泰山,一观石峪金刚经宽博圆润,叹其豪纵以为观止。此外,郑道昭云峰诸刻亦一时之俊爽逸致。一方之金刚经则拂袖婀娜矣。嘎仙洞发现拓跋真君四年祝文,书法一如当时用笔取势,犷悍之气,放纵之情,近于嵩庙,而嵩庙严肃又各自不同。大兴安岭荒榛洞穴蕴此文物千五百年,寿数千年玩汉魏诸刻,每以不知拓跋氏古穴为恨。到北疆20年,不意老耄之人而登山见洞而论此,诚大快意。又于1984年上云冈留连石壑造像竞日亦可无恨矣。"

(二)游寿先生金石书法艺术之特点。

游寿先生学养丰厚,一生浸淫于三代金文,两汉碑碣、南北朝石刻墓志,北方摩崖,不仅考证其源,而且取其笔法体势,朝夕观摩,耳濡目染。几十年来,笔成冢,墨成池,孜孜不倦。如古佛参禅,一阶段有一阶段进之境界,一时期有一时期之面貌,自然而进,自然而化,无丝毫之雕琢造作之痕迹,形成了游寿先生融合百家,独树一帜之学者书法体系。

1、注重用笔为上,取法道州,古厚天成。

在书法用笔上,游寿先生追求古厚天成之意境。其在李瑞清创造,胡小石发展之涩行顿挫笔法基础上,直取法何绍基回腕执笔方法,用笔回腕,节节发劲,喜用浓墨,不择四宝,信手书之,不论大字小字,条幅斗方,所书线条遒劲挺拔,如锥画沙,入木三分。欣赏游寿先生书法作品,感到所书线条,节奏鲜明,充满律动,富有感染力,仿佛见游寿先生奋笔疾书之情景。如熟知游寿先生之人皆知,她平素衣着朴实,言语不多,看起来很平凡,但看先生作书时之情景,则判若两人,先生双目炯炯有神,执笔回腕,节节发力,看似吃力,作书完毕,观先生所书之作,线条遒劲挺拔,点划飞动,章法浑然一体,令人叹为观止。

游寿先生作书,动静相兼,维妙维俏,所书点划极富变化之妙。如其所书波磔取法《礼器碑》之丰富,各具神态,变化万千;钩挑取法魏晋,尤法钟繇,扭锋暗过,自然挑出,古意盎然,生动活泼。舒同先生描述何绍基书法曾言:"静似游丝轻轻抹,动如游龙节节御。"恰为游寿先生书法风格之生动写照。

2、不刻意求工,天真烂漫,章法天成。

游寿先生反对刻板,崇尚自然。她推崇胡小石书法章法,摈弃小节,追求整体。如胡小石曾说:"论布白,但分行之整齐与否,为其入手处,不整齐者参差得天趣之美,以一行或全篇为单位,整齐者尽人之不能,以每一个字为单位"。游寿先生遵循胡小石先生教诲,在章法安排上,无论大篆、隶书还是魏碑,布白取法高远,多为有纵列而无横行,行中字数无定,无刻意求其直,求其整;一行之中,或正或欹,或大或小,参差错落,如老翁携幼孙,一任自然;行行之间,或宽或窄,疏密有致;字字之间,或短或长,或取其横势,如千里云阵;或取其纵势,如万岁枯藤。先生书作,不论篇幅大小,通篇之内,线条俊拔劲挺,虽细如丝发,力能扛鼎;浓墨重笔,气势如潮,字字珠矶,富有天趣;字字动而通篇静,书卷之气,弥漫盎然。

其章法取之三代金文,摩崖石刻天然烂漫之气。奋笔为书,胸有全篇,不拘细节,不计较点划之得失,而字字能工;通篇之内,笔断意连,疏密之间而气韵贯通,浑然一体。使人观之,天真烂漫,婉转毕秀,奇趣多姿,美不胜收。绝非刻意求工,字字刻板,状如算子之俗书所能为之。

3、取法名人墨迹,碑帖相融,气韵生动。

游寿先生在与向金石碑刻取法中,除秉承李瑞清先生之"求篆于金,求隶于石"外,注重融碑纳帖,碑帖结合,尤其她注重于历代名家及清末民初李瑞清、胡小石等近代书法大家之真迹中取法笔法气韵,使其书法作品不仅得雄强古拙之气,且更具典雅高秀之气韵。如游寿先生所书行草书取法"二王"和宋四家之黄庭鉴和米芾,将其融入自己书法中,使所书线条,既有北碑之劲拔,又富有行草书之节奏,结合非常巧妙。如取黄庭坚和《瘗鹤铭》之神韵,,中宫内敛,笔势开张,笔意舒放自然,磅礴大气。

4、学养浸透,翰墨淋漓,极富书卷之气。

游寿先生之金石书法艺术体系,是典型的学者型书法风格,富有书卷之气是游寿先生书法最鲜明之风格特征。其从不刻意为书,不作过分艺术夸张,情之所致,挥笔作书,一任自然,极富内美。恰同黄宾虹先生追求的书法内美境界。如游寿先生所书之小楷,可谓精美绝伦。其所书小楷多见于抄录古诗文稿、自作诗稿、文稿和拓片题跋等。取法钟繇、北魏墓志,即小且精,生动自然,饶有天趣。其他篇幅较大书法作品,大多为公益事业或朋友学生索求之作,书体、章法形式比较丰富。据求书之人追忆,先生作书,不择笔墨纸张,根据索书者之特点,书其内容,或录古诗文,或书名人警句等,自然为书,一派天真烂漫,往往令索书者欣然而来,尽兴而归。

三、书法学习取法与创作的几点感悟

通过近年来笔者学习游寿先生书法之体会,使笔者感悟到要更好地学习传统书法,就要树立辩证唯物主义和历史唯物主义哲学和艺术观,并以此指导书法学习和创作实践,做到于时代不落伍,于学习不落后。

1、高屋建瓴,理论先行--学习游寿书法艺术之准则。

从事书法艺术之理论研究和创作实践,要以辩证唯物主义和历史唯物主义哲学观、艺术观和方法论,作为学习研究工具,指导学习古人书法理论研究成果,系统学习古文字学、古代文学、历史学、美学等书法艺术相关学科。深入探究其发展规律,在浩如烟海之文化典籍中,提纲挈领,剔除糟粕,取其精华,做到师古不泥古,古为今用,推陈出新。

古金石书法资料,繁多庞杂,要进行科学整理,系统继承。掌握大量丰富之历史资料,本着"扬弃"之哲学准则,科学分析,系统整理,深入挖掘并提炼新观点,构建一个科学系统之传统文化知识大厦。摒弃那种不问青红皂白,置古之优秀文化成果于不顾,另起炉灶之做法。那种想投机取巧,走捷径,不问传统,一味"创新"者,如无源之水,无本之木,枉费时间和精力,即便皓首穷经,亦仍不得登书法艺术之奥堂。

2、博览群书,熟读深思--学习书法艺术之途径。

历来书法艺术大师无不强调读书和见识对提高书法艺术水平之重要性。 读万卷书是继承发展书法艺术得必经之路。

读何书,如何读,则是关键问题。前人有许多可借鉴之经验可学习,而笔者认为:一要面宽。凡是有益于提高学养之古今中外,文学艺术、历史哲学、学术专著等,均可广收博览;二要重点突破。人之精力有限,古之文化典籍汗牛充栋,即便终日闭门,恐难穷之一二。必须选其精华本,精读其要,并做摘要,备日后著述之用,如此日积月累,必有受益。三要熟读诗词歌赋,经典篇章,亦反复诵读书写,以至能背诵。如此即可收到提高审美水平与文学情趣之效。

3、行万里路,增长见识--提升书法艺术之境界。

古往今来,凡书法艺术之大成者,无不足行万里,见多识广。

只有踏遍名山大川,方知"风景这边独好"。一味死读书,就会读书死,行万里路,一是寻古人之遗迹,寻访名人胜迹,以认证古人读书之论证,拾遗补缺,完善古人之不足。二是实地考察,亲眼目睹,方可加深对历代书法碑刻遗迹得感性认识。寻访古碑刻之所在之地,提高对古人书法遗迹之理解,所学知识便可物化己之血肉之中。"纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行。"便是此理。古之名家无不如此,古有东晋王羲之如不行万里路,便没有"书圣"之美誉;清代诸名家阮元、包世臣、何绍基等,如不踏遍名山大川,那来古碑名拓之传世;黄宾虹如不晚岁入川,何来浑厚华滋之化境;游寿先生壮岁入川,包揽华夏山河,见识广博,历揽山河壮丽,民之疾苦,身虽弱小,心系天下,其书也古拙苍劲。如此其例不胜枚举。三是于大自然中陶冶性情,寻觅灵感,体悟书法艺术之真谛。历代书法艺术大家,无不重视游名山,访大川,纵情于山水,悟到许多书法得真道,如北魏郑道昭在山东云峰诸山,寻仙访道,创作并留下了千古绝唱--云峰山石刻,对我国金石书法产生了及其深远之影响。"金石书派"之李瑞清、胡小石和游寿等先辈都于此获益非浅。

4、取法惟佳,勤于实践--提高书法艺术之技艺。

"技进乎道。"书法艺术是一门观赏艺术,学识鉴赏虽高,而少于临池实践,则会"眼中有神而腕下有鬼"。加强学识修养和提高技艺水平,二者相辅相成,缺一不可。缺少那一方面,皆不能全面提高书法艺术水平。

加强实践,勤于临池,提高技艺,是继承书法艺术不可逾越之阶段。不能忽视对传统书法技艺之学习继承,否则,技术不过关,难以立足。技艺训练,惟勤学苦练,熟能生巧。然苦练不等于盲修瞎炼,要科学得法,此为根本。有多少书者,终身不得法,因而徘徊书法艺术大门之外,不得登堂入室。

可见,勤学苦练加得法为正确之门径。如何训练,笔者认为:

一要探寻"真我"。书法是以线条为基本元素之造型艺术。线条之质感尤为重要,是书法艺术审美的最基本前提。因此,学习书法艺术之途径,首要在得笔法。不同书法艺术风格有其不同之表现语言,不论用笔"中锋"也好,"侧锋"也罢,都无所谓。关键在找到"真我"。何谓"真我",就是找到适于表现自己真性情之线条语言,并加以千锤百炼之,使其或如"屋漏痕",或如"印印泥",或如锥画沙;或动如游龙,遨游九天;或如铁画银钩,劲健挺拔;皆随己之性情。惟有如此,才能和于己相适应之前人书迹相应对话,书法艺术方能进境。否则,将事倍功半,难以突破。

二要选上品碑帖。关于此论,古人已不厌其烦,论述颇丰。笔者认为主要在自己体会。所谓上品者,即要选古代碑拓墨迹最佳并与自相应者,勤加临习,临池不缀,以体会验证古人之书法理论。

取法关键之前提是如何选择碑帖。关于选帖,极为重要,"金石书派"三代传人尤其重视选取碑帖之佳品,勤于临习。如胡小石、游寿先生对于选择碑帖皆为无佳不选,非佳不临。古之碑帖,浩如烟海,如何选帖,"金石书派"诸位大家,如力李瑞清、胡小石和游寿先生主要得力如下碑帖,现列举如下,供同道参考:

1、篆书:三代金文如《散氏盘》、《大盂鼎》、《毛公鼎》、《石鼓文》。

2、汉碑:《礼器碑》、《张迁碑》、《华山碑》、《史晨碑》。

3、北碑:《张猛龙碑》、《张黑女墓志》、《董美人墓志》和钟繇《还示表》。

4、摩崖:云峰山《郑文公碑》等诸石刻、《瘗鹤铭》、《泰山金刚经》和《嘎仙洞石室摩崖祝文》。

5、行草:王羲之《圣教序》、王献之《洛神赋》、宋四家行草书。

6、近现代书家墨迹:李瑞清、胡小石、游寿、邓石如、吴昌硕等。

三要以心读帖。一要手眼并重,善于读帖。"察之尚精,拟之贵似"以心读帖,要用心体会,以己之心去体悟碑帖书者当时之心境,以己之情去融合碑帖书者当时之感,长此以往,就会与古人暗合融通,而易得碑帖之神韵。以此心去临摹碑帖,则能做到遗貌取神之境界。二要巧于动手,善于临池。"金石书派"之李瑞清、胡小石和游寿等先生都是毕生在临摹学习古人名碑名帖之精华,才取得卓越之成就。道理亦明,而实难以持久,须持之以恒,穷其一生之精力,临池不缀,书法艺术方能不断提高并臻于化境。任何人离此道,别无捷径。

5、纵情放笔,宠辱皆忘--探究书法艺术创造之灵魂。

临池是学习书法之必经途径,创作是书法艺术之终极目的。只临池而荒于创作,必将沦为古人之"书奴",书法艺术亦将难以达其妙境。

(1)剔除俗心。书法艺术乃人之情致所至,信手书之,为人心之律动,是人心之画。故笔者认为:书法艺术之创作,不可名利熏心,方能取得进境。古人视书法为小道,为文人之余事。为官为文之余,书之以自娱,故无雕琢之气,天真自然。以此心境作书,自有心得。情存乎于心,发之于笔,录之于文,传于后世,散见诸典籍。习书者皆有同感,凡欲急于参展之书,逢场应酬之作,难出佳品。其中都是名利之鬼作祟,事同此理。

(2)适情作书。书法艺术之创作要顺应心绪,采天时、地利与人和之气,不可勉强作书。诗言志,言为心声,书为心画,心之律动以轨迹形显于纸,如雅乐之人操琴,琴之声随心境,或婉转舒缓,或激扬跌宕,或汩汩滔滔,或奔流之下。琴声之节奏、旋律应入听者之耳。做书同操琴无疑,修养高超之人作书,以书抒心之真情,入观者之目,心境不同,喜怒哀乐自然有别,而感染观书者情绪亦不一。笔者认为:书法最佳创作之机即是待己情之所至,激情涌动,不书不快之际,奋笔疾书,则书之笔法、结构、章法和墨法均置之度外,顺应情绪,以潜意识作书,一任挥洒。于不经意之中,不执着于法而万法具备。如此修炼,数十年则书艺臻于化境。

(3)追求化境。书艺不入化境不谓大成。须加深品德修养,加强技艺训练,惟有如此,书欲臻化境,使书法之技艺之纯熟,使书者之道德修养达圣人境界,无丝毫之私利染着,方能使所书之作点画,有血有肉,通篇章法浑然一体,气势恢弘,极富有感染之力,使观书者同喜共悲,感慨万千。如此之创作方为真正之书法艺术。

综上所述,笔者通过游寿先生金石书法艺术形成与特点,仅就如何寻找学习书法艺术的取法和创作中的最佳结合点,更好地继承、发展和弘扬我国书法艺术,使这一东方文化艺术更加灿烂辉煌。

参考文献:

1、王立民著《文心雕虫》北方文艺出版社之2003年6月第一版。

2、张戈主编《黑龙江书学论文集》王立民之《金石书派,百年传承》北方文艺出版社之2005年9月第一版。

3、张戈主编《黑龙江书学论文集》游寿之《论北朝法书碑志》北方文艺出版社之2005年9月第一版。

4、王宝秀主编《游寿书法集》黑龙江美术出版社2000年7月第一版。

5、何晴主编《近代百家书法赏析》四川大学出版社之1996年4月第一版。

6、刘恒著《中国书法史》清代卷-江苏教育出版社1999年10月第一版。

7、王俊编著《游寿于志学书画作品集》俊德艺术出品2003年5月第一版。

作品欣赏

书画作品

书画作品

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯