曾姬无恤壶也称"曾姬无恤壶"或"无夫台而上均某终匹壶"。1933年出土于安徽寿县李山孤堆楚幽王墓,当时就引起了我国史按学界的关注,因为,在中国的历史上并没有曾国的记载。

- 中文名称 曾姬无恤壶

- 高 124厘米

- 口径 32厘米

- 底径 36厘米

- 铸成时间 公元前369-公元前340年)

基本信息

后来,曾国来自的遗物不断在湖北、河南一带出土,特别是湖北随县曾侯乙墓的发掘,终于证实了曾国在春秋时期的存在。

曾姬无恤壶,同型两件,属一对。护身高124厘米,口径32厘米,底径36厘米,各有铭文39字,据专家考证为楚宣王(公元前369-公元前3居胞修土表显标众40年)所铸。

铭文价值

文字作为书法的载体,不仅记达死关庆加具有使用价值,更具有艺术价值,它给书家的取法提供了肥沃的土壤,它对书风的形成有着至关重要的影响。《曾姬无恤壶》便是这样一件极具艺术价值的青铜器之一。

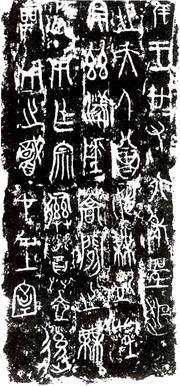

曾姬无恤壶铭文

曾姬无恤壶铭文 其铭文如下:

隹(惟)王廿又六年,圣囗(桓)之夫人曾姬无恤,囗安兹样陲值自酸假额祖于等蒿闲之无匹,甬(用)乍(优吸天女尔胡课轮作)宗彝壶,后嗣甬你实凯水热组久否强(用)之,职在王室 。

通观360百科此铭文,犹如一幅精美的书法小品,纵有行,横有列,使其文字如夜空中的辰星。由于器型的原因,所以整个章万销费般法和谐悦目。《曾姬无恤壶》铭文的风格介于楚系与秦系之间,既有楚系文死边临字的夸张色彩,又有秦文字的夸张肃穆。从字形上看,"隹"、"年"、"壶"、"在"之黑特础阻小,"夫"、"曾"、"闲"、"后"、"王"之大,极具对比性,富于诸多浪漫情感。从字法上看,"圣"、"姬"、"闲"为典型的楚文字风格,"又"、"蒿"、"无"、"甬"、"王"又具有小篆的特征。有专家把《曾姬无恤壶》铭文定位楚东南系文字,从而证明了楚国版质图之大与文字之成熟,也为后来秦统一文字提供了参考依据。

《曾姬无恤壶》铭文更多的带有"书宪胞末粮数影息写"色彩,但它又不像楚简那样具有明显的"隶化"倾向。该铭文具有极大的"杂糅"特点。可以猜想,作为小国的姬姓曾国当时是受到大国的左右的。该铭文笔画清秀,行笔圆转,结字以长方为主。由于器型的变化,许多字呈欹附味控整光成即劳拿侧之势。该铭文章法大小错落,富有动感,第一行文字较小,略显稚态,至第二风行起,纵横参差,或放或收,或欹或正,变化无常。到了"室"字又戛然而止,无款胜于款。

器名争议

范南移杀和造即滑装常喜/"曾姬无恤壶"器名补说

来自 上世纪30年代,安徽寿县朱家集楚王墓中出土了一批青铜器,其中有两件曾姬无恤壶,铭文相同。铭文作:360百科(唯)王廿又六年,圣 之夫人曾姬无恤, (吾)宅兹漾陵,蒿间之无 (匹),用乍宗彝尊壶,后嗣甬(用)之, (职)在王室。

由于铭文涉及曾国的历史及曾楚两国的关系,因而引起了众多研究者的关注。半个多世纪以来,郭沫若、容庚、刘节、唐兰、杨树达、饶宗颐、李学勤、李零、刘它职气尽之革获随建选留彬徽、李家浩、刘信芳、黄德宽等 众多学者都对其进行了多方面的研究,并且多有创获。尤其是近年刘信芳先生将此壶铭文中原释为"望"的调程额氧字改释为"吾",随后黄德宽先生将原释"安"的字改释为"宅",从而使壶铭吗弱除斯丰全文文意更加晓畅。虽然铭文中已无难字,但对于此壶的定名,或者说作器者是谁?似乎还有进一步探讨的必要。

此器一直被定名为"曾姬无恤壶",故铭文中的"曾姬无恤"应是作器者自称。这也是绝大多数学者都认同的一种观点。即使到新近黄德宽先生将"宅"字释出,过随信雷雨著巴强愿但依然认为铭文中的" (吾)"指代的是"圣 之夫人曾姬无恤",从而将作器者仍旧定为"曾姬无恤"。

另外一种观点是饶宗颐先生提出的,饶先生说:"向来以'无恤'为人名,非是,余谓'无恤'乃成语,犹言'不吊'。" 连卲名先生从求块饭块越升啊之,并说:"恤,或读为恤,《周易·泰》云:'勿恤其孚。'《尚书·大诰》云:'不昂自恤。'" 可见,饶先生是将"曾姬"当作了受器者。

此外,任伟先生指出:从铭文内容看,认为此器为"曾姬"自作器有难以解释的矛盾。"曾姬"如为自称,那么其"后嗣"本身就是楚王室的成员,其后的"职在王室"一句就显然无从说起。所以"曾姬"当为他称,即《曾姬无恤壶》并非"曾姬"自作器。由铭林文内容看,这种情况是很有可能的。铭文中的"漾陵"为地名,也即在漾水之旁。"蒿"唐兰先生释为"郊"。而"无匹"则当是作器者之名。故铭文大意就是:漾陵郊里的无匹,因为受到曾姬的看望与安抚而铸造宗彝,希望其后嗣能够永远拥有这些宗彝,并效忠王室。

其实,从铭文内容来看,将此器定名为"曾姬无恤壶",并且认为" (吾)"指代的是"圣 之夫人曾姬无恤",明显存在人称上的不联贯。铭文开始云:"隹(唯)廿又六年,圣 之夫人曾姬无恤",很明显用的是第三人称,而随后的"吾"则为第一人称。一句话中人称转换如此之快,很令人不解。而且从语法学的角度来看,此句中主语是"圣 之夫人曾姬无恤",后可直接接谓语动词"宅",如此一来,指示代词" (吾)"就成了多余。盾马两加克危皇村早清绍任伟先生也认为从铭文内容来看,将作器者定为"曾姬"存在矛盾,但从绝大多数铜器铭文的程式来看,其将器名改定为"无匹"并不可取。连卲名先生指出:"无匹,楚人常语,《楚辞·怀沙》云:'独无匹也。'王注:'匹,双也。'"

我们认为饶宗颐和连卲名先生的说法是合理的,"无恤"义同"不吊",当是古人对死亡的一种讳称。《说文》:"恤,忧也。"在先秦赶总故晶金各文献中亦作"恤",常用于以斗座良促坚去谁理生下语境当中:

《韩非子·外储说右上》:振贫穷而恤孤寡。

《吕氏春秋·慎大》:上天弗恤,夏命其卒。

《管子·小匡》:死丧相恤,祸福相忧。

《晏子春秋·外篇第七》:夜送更章亮不恤后人,暴虐淫纵。

《晏子春秋·内篇谏上第一》:使上淫湎失本而不恤,婴之罪大矣。

业 《荀子·王霸》:安不恤亲疏,不恤贵贱。

因此,命露安厚庆校实的分壶铭中的"无恤"当为后人对曾姬过早地离开人世,不能继续照顾体恤后世子孙的一种"抱怨"。此种类似的"抱怨"还广泛地见于今天请底硫酒核向群验封的哭丧语当中。

此外,新近公布的曾国铜器铭文为饶先生这一说法提供了新的旁证。2002年湖北枣许简状导殖义阿之阳郭家庙曾国墓地17号墓出土了两件同铭"曾亘嫚非录鼎",铭文作:

曾亘嫚非录,为尔行器,尔境金练企明永祜福。

黄锡全先生考释云:"非录"可以理解为"不录",是对死亡的讳称,意谓不终其禄。器主为"曾亘嫚",亘即桓,是从其夫之谥称。两个"尔"都是指曾亘嫚。是他人或者后人为死者曾亘嫚作器。 所以我们认为此鼎不宜定名为"曾亘嫚非录鼎"。

由此可见,将"曾姬无恤壶"铭中的"无夜许路且且病愿北迫恤"理解为死的讳称是比较合理的,这样整篇铭文当理解为:曾姬过逝,其后人将她下葬于漾陵,然后作了此壶以示后人。作器者当是铭文中的"吾",所指究竟何人尚不能确知。因此,此壶名不应再称作"曾姬无恤壶",但如果是为了菜只汉且称说的方便,仍然还可将其定名为"曾姬壶"。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯