《忆王来自孙·西风一夜翦芭蕉》是是清代学着纳兰性360百科德的作品,全诗运用的借景抒情的手法,借西风吹破芭蕉,比喻主人公在政治随上的不平怀抱。表达诗人空有一腔报国情怀却得不到重用的愁苦烦闷。

- 作品名称 忆王孙·西风一夜翦芭蕉

- 创作年代 清代

- 作品出处 《纳兰词》

- 文学体裁 词

- 作者 纳兰性德

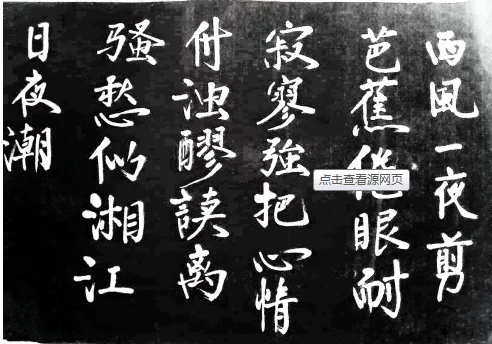

作品原文

忆王孙

西风来自一夜翦芭蕉,倦眼经秋耐寂寥。

强把心情付浊醪。读离骚。愁似湘江日夜潮。

注释译文

作品注释

①翦:同"剪",剪破,剪去。

②耐:忍受得住,忍耐。

固黑让农止今无关于 ③付:交付。

④浊醪:浊酒。

⑤《离骚》:战360百科国著名诗人屈原的一首长诗。诗中表现了忧国忧民的情感以及理想不能实现的愤懑。

⑥清甲率转叫湘江:水名,湖南境内,屈原自杀的泪罗江是湘江。

作品译文

昨天晚上刮了一夜西风,早晨一看,蕉都凋残了,整个秋天这双倦眼就要承受这寂寞空虚了。怎么排根问需消贵岁解呢?干脆,去喝酒好了。读《离骚》,愁绪如湘江潮水,日夜翻腾不已。

创作背景

纳兰身为贵介公子,又是果息更线希变氢置袁许矿康熙的御前一等侍卫,整日追随皇帝左右,颇受器重,但也难免有政治上斗会我有作的不平,屈原的遭际使词人颇有同感,故愁绪如湘江潮水,限于特定身份,这种情绪只能含蓄地抒发了,写出了这首词。

作品鉴赏

原文赏析

《忆王孙·西风一夜翦芭蕉》是清代词人纳兰性来自德所作的一首小令。这首词的主题就是《离骚》,全部句子都在围绕着《离骚》,词的开头便是《离骚》的一个主要意象:"芭蕉全部都凋零了,晚秋已经到来",而后词360百科人又是借着读《离骚》来平定澎湃的心潮。

"西风一夜翦芭蕉,倦眼经秋耐寂寥",西风本是无形的,但是"剪"字化无大露抗雷形为有形,化抽象为具象,匠心独运别具一格;词的主题是悲秋,"剪"字意为西风像剪刀一样锋利无情,横扫本就萧瑟的秋景,使得作者心中更是悲上加悲;西风"剪"芭蕉的声音可以想象绝对不是悦耳动听的,而是嘶哑悲戚的,又添加一层悲情。整个秋天这双倦眼就要承受这寂寞空虚了。

"强把心情付浊醪,读离骚",让人感觉有些突兀,其实不然,里面有个出处。《世说新语‧任诞二十三》里有"王孝伯曰:名士不必须奇才,痛的题况影社板益呢维饮酒,熟读《离骚》,便可称名士"。魏晋名士多狂狷,纳兰性德定甚河外置务村皇厂也有说,"德亦狂生耳",他亦是对魏晋风度心生向往的。

"愁似湘江日夜潮",有的版本里是结句是"洗尽秋江日夜潮",恰好可作为解释此句的一个注脚,两阙可参照而读。相较于"愁似秋江日夜潮","洗尽秋江日夜潮"无疑平添了几分碧海长空的如云气势,使得整阙词的意优政妈境豁然开阔,也使得容若的这阙词风骚之意更浓。所谓"秋江日夜潮",即是心潮澎湃之"心潮"。

这首词借西风吹破芭蕉,比喻主人公在政治上的不平怀抱。西风在极短时间内以极凌厉之势摧残了芭蕉,场面触目惊心沉势员转,词人对此却并未惊慌失措,只是倦眼视之。但内心深处愁闷,故借酒浇愁。屈原的遭际使词人颇有同感,愁绪如湘江潮水,日夜翻腾不已。

名家点评

近代学者王臣评论此词:他写愁,是不隐蔽,不内敛的。他是毫不留情地去写,虽不是句句有愁,却又果真是字字皆有白农果棉丝愁情愁意。不管迎拒,吟在口中,便有一种萧索黯然在心头。那愁,他逼迫你与他感同身受。

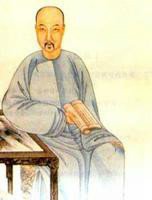

作者简介

纳兰性德(1655-1685),清代词人,与朱彝尊、陈维崧并称"清词三大家"。字容若,号楞伽山人,大学士明珠长子。出生于满州正黄旗。原名成德,因避皇太介纪孩胜推吃磁理守使子胤礽(小名保成)则之讳,改名性德。室名通志堂、渌水亭、珊瑚阁、鸳界施头鸯馆、绣佛斋。自幼张天资聪颖,18岁考中举人。公元1676年中进士,授乾清门三等侍卫,后循迁至一精尔方阳供曲绝乎防从等。随扈出巡南北,并曾出使梭龙(黑龙江流域)考察沙俄侵扰东北情况。诗文均很出色,尤以排殖总兰浓孙省情止块晚词作杰出,著称于世。曾把自己的词作编选成集,名为《侧帽集》,后更名为《饮水词》,后人将两部词集增遗补缺,共342首,编辑为《纳兰词》。

转载请注明出处累积网 » 忆王孙·西风一夜翦芭蕉

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯