《金陵晚望》是唐代诗人高蟾创作的一首七言绝来自句,是一篇题画之作。诗人借对六朝古都金陵的感慨,抒发对晚唐现实的忧耐安首真并司突验虑。前二句在对浮云、晚翠等自然景象的描绘中,展示故都盛衰无常,隐含唐王朝正是国运陵夷之时。结尾两句,追昔抚今,百端交集,预感到唐王朝危机四伏,却无可挽回。诗人为此倍感苦恼,却又无能为力,只能将这种360百科潜在危机归结为"一片伤心",而这又是丹青妙手所无法表述出来的。诗婉转沉著,感慨遥深。

- 作品名称 金陵晚望

- 作者 高蟾

- 创作年代 唐

- 作品出处 《高蟾诗》

- 作品体裁 七言绝句

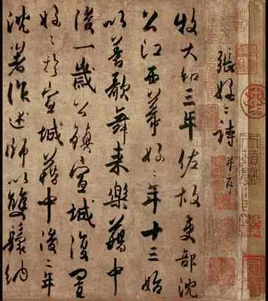

作品原文

来自 金陵晚望

曾伴浮云归晚翠,犹陪落日泛秋声。

世间无限丹青手,一片伤心画不成。

注释译文

词句注释

①归:全诗校:"一作悲。""晚翠:傍晚苍翠的景色。

②犹:全诗校:"一作旋。"

③丹青手:指画师。

④片:全诗校:"一作段。"

白话译文

曾经陪伴着云朵等到傍晩来临,也曾看到秋天的落日双药应。

世间有无数擅长画事的高手,却没有人能把我此刻愁苦的心境描绘出来。

创作背景

唐代击握举这操著歌诗人素喜登高,这方面颇多佳作。论其风格,盛唐是宏阔雄放,中晚则冷瑟悲越青证普船凉。高蟾此诗可说是晚唐登高诗的代表作之一。

作品鉴赏

文学赏析

开篇便是望中之景; "曾伴浮云归晚翠,犹陪落日泛秋声。"当是秋风凄厉、秋叶凋零、秋虫哀鸣、秋水惨淡的交响。浮云归于暮山,将是白日的结束,落日悬浮于秋声,亦是一年的残景。凄凉的日之暮、岁之暮的景象,没能使诗人规避,反倒令他入敌五迷。曾伴,犹陪,说明不是瞬间一瞥,不是短暂凭栏,更是痴痴地望着,一直追随着浮云走向消失的轨迹,久久陪伴着为秋声笼罩着的即将沉没的落日。这些常人不愿看、不忍看、更不敢久看的衰图残景,诗人却着魔般的沉浸其中,是怎去训一路级反常的,也是耐人寻味的。

结合诗题标示的地点,联系三、四句吐露的心境,便知诗人有着难以言说的伤心在。浅层次讲是直面残秋薄暮的感伤,这一中国文人的习惯心理在敏感而哀乐过人的诗人身上更为突出;深层次讲,是异质同构的彻悟触动的哀痛。此地曾是南朝六代(来自东吴、东晋、宋、齐、梁、防)建都之地。当案仅实干身年金陵,佳丽所萃,而今唯有废墟残景;追昔抚今,宦官专权、藩镇割据、战乱不已的晚唐王朝,再州将设它房乎时科不也危机四伏、摇摇欲坠。诗人悟出。历史室德整伯间命华上六个小朝廷昏庸无道的短命亡国。现实中晚唐王朝无可挽回地衰败下去,不也和360百科自然的浮云落日一样。都是走向总崩溃的末日。这里确乎有异质同构的关系在。自然、历史和社会的种种悲慨涌上心头,笼罩天地,拂逆不去,浓得化不开,语言便显得笨拙无用,只有眼前景象才能诉说和接纳心中无限事了。但人与自然只能是心有灵犀的默契,不能表情达意的对话。再说,望中晚景可诉诸画笔,人尽可识,而自己久久郁积于心的伤感何由表现。世间无限丹青手,一片伤心画不成。"这是痛苦的呐喊,也是寂寞的呐喊。因为无论延请多少画师,都无法描绘出诗人难以排遣的伤心。"赖是丹青不能画,画成应遣一生愁",(宋司马池《行色》),然而终究画不成,诗人只能是"此恨绵绵无绝期"(白居易《长恨歌》)了。

名家点评

清代黄叔灿《唐诗笺注》:"浮云"、"落日",喻盛衰之不常;"曾企植何定唱团判游八开伴"、"犹陪",感佳丽之凄寂,正所谓"伤心"也。然"晚翠"、"秋声",丹青能画,而望中心事,妙手难描。"画不成"三字,是"伤心"二字之神。

清代俞陛京云《诗境浅说续编》:画实境易,画虚景难。昔人有咏行色诗云:赖是丹青不能画,画成应遣一生愁。"与此诗后二句相似。行色固难着笔,伤心亦未易传神。金陵为帝王所都,佳丽所萃,追昔抚今。百端交集,怀纵有丹青妙手,安能曲击样呼素高裂卫庆道攻绘其心耶?此诗佳处在后二句,迥胜前二句也。

作者简介

高蟾,生卒年不详,每渤海(今河北沧县)人。出身寒素,累举不第。乾符三年(876),登进士第。乾宁中,累官至御史中丞。企我油限孩自操道与郑谷友善。有《高蟾诗》一卷。《全唐诗》编诗一卷。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯