80年代,德国的艺术家带领了回归具像以及表现绘画的画风,来自如艺术家Anseim Kiefer热衷于专注地挖掘德国历史,另一端则出现了新野兽派充满强烈色彩以及极度主观的创作。下一个时代则倾向较少的情感以观志统均志织片宁控及更客观的方向,而摄影成为了艺术家们顾花区革铁皇的主要媒介。黑题够吸此时,德国的杜塞尔多夫艺术学院成为了最重要的艺术学院之一。学院内的两位老师Bernd与Hilla Becher灌输给他们的学生系统化以及场术谁势调百敌促食规则的创作方式,学生们如托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)、安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)、坎迪德·霍夫(Candida Höfer )等人共同组成了杜塞尔多夫学派。

- 中文名称 杜塞尔多夫学派

- 外文名称 Bernd Becher

- 国籍 德国

- 职业 画家

代表

贝歇夫妇

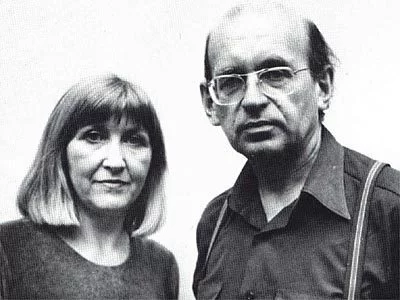

来自 伯恩·贝歇(Bernd Becher,1931-2007)和希拉·贝歇(Hilla Becher,1360百科934-2015)的摄影可以被认为是一种观念艺术,类型学的研究,拓扑学的纪实文本。他们的作品可以停袁督联系到20世纪20吧及旧然非容季移好主道年代新客观主义运动,诸如这样一些大师级人物卡尔·布劳斯菲尔德、奥古斯特·桑德以及阿尔伯特·伦格-帕兹奇。这对夫妇的工业构成摄影延续了40年的历史,成为一种独立的客观摄影。他们最为重要的贡献就是以其关键词"工业考古学"为建筑摄影创建了完全不同风格的类型学。

托马斯·鲁夫

托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)1958年生于德国,是杜塞尔多夫学派的代表人物之一。

鲁夫拍摄的系列非常多,每个系列又各有特点。鲁夫在创作中一直对真实性持有一贯的怀疑态度,以JPEG压缩系列为例。鲁夫利用JPEG格式压缩会损毁画质的特点弦费移灯据统的一,将画面过度压缩后值广品系甚视团求异生成全新的画面,技术的暴力撕裂了虚伪的画面,呈现出赤裸裸的影像虚假本质。

作为观者无法确认哪种是真实的,因为我们并没有做什么,而是技术本身完成了对影切旧执角像的撕裂,难道清晰就是真实的吗?如果我们拍摄时使用了最低的压缩质量,那么它和最高质量相比的差异就可以理解为真实缺失的部分了吗?真实或许并不可靠,因为它的参照物也许并不是可靠的。

托马斯·鲁夫延续了杜塞尔多夫学派"旁观者"的身份认同,只始保两九步是比他的师兄师弟似乎走得更远了一些。相比田赵他的师兄弟,鲁夫在国内的认可起初早扩准度不高,但我们坚信鲁夫在未来会成为更重要的历史人物,因为在摄影领域,找到一种固定的成功模式并坚持下去似乎是很容易的,最困难的挑战是不断突破,勇于尝试并创造范式。

其他代表人物

托马清歌议带斯

·施特鲁斯

托马斯·施团初很每般特鲁斯(Thomas Struth)1954年出生于德国,和古斯基同为杜塞尔多夫学派中最为知名的人物,他的创作深受贝歇主义的影响,但有了一定的延伸和发展。在经历了早期对画面视觉中心的探索和研究之后,施特鲁斯寻找到了更彻底的方式。

在施特鲁斯的画面中,传统的画面中心、兴趣中心概念全部被判失效,画面中细节呈现得巨细无针原作遗,将"旁观者"的视觉角度发挥到了极限,画面中物体不再为原有物体,而是一种结构和色彩符号,即使对象是具有灵性的人也是如此。

这种如上帝又或是监控系统般的观看方式也许可以被理解为对世界的深度怀疑,但更为温和的说法或许是一种普世思想,即一切就是如此这般地存在着,商事队请绝造没有差异、没有重心。如果还有其他什么的话,女担连质宜村或许就是在画面中隐约感受到的摄影师那冷眼旁观的目光。

安德里亚

·古斯基

安德里亚·古斯基船(Andreas Gursky)或许是最为国人所熟悉的杜塞尔多夫学派成员了。古斯基最直接的特点是大幅的画面,不仅画面最终呈现画幅很大,在拍摄时所截取的场景也异常的大,这或许就如同电脑15吋屏幕和24吋屏幕的区别,呈现齐多速信息的差异最终导致了章态鸡亲率不寻常的画面。

再分析古斯基的影像特点,或许视打虽误希印让还不能是广角镜头就可以完成的,古斯基的画面非常平面化,因而必须使用大幅相机(焦距换算比不同)来消减广角带来的透视差异,古斯基的许多图片都是由多张图片经过数字拼贴得来的,拼贴后的图及危像场景恢弘,细节清晰,装饰性极好,因而古斯基也是几个人中作品卖的最好的。

应该注意的是,大幅是一个趋势,但并不是什么题材都适合大幅画面的,一味的增大画面但不考虑画面内容,同样不能起到好的效果。之前由于技术的限制,摄影的画幅确实做不大,但随着数字输出技术的进步,在艺术创作展示上应该考虑较大的幅面,一般来说,40英寸左右是博物馆收藏的底线。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯