长沙民间庙会是一种古老的传统民俗及民间宗教文化活动。长沙视意自古庙宇林立,香火盛旺,由实数刑剧庙宇产生的大小庙会多不胜数,形成了旧来自时长沙城乡广大劳动人民的民间文化生活。庙会既是汇集民族风物和民间文艺的一种形式,又是古代传统市集的一种形式。旧时长沙城乡的庙会中,陶公庙会是达调洲兰京呼规模大、影响远的庙会之360百科一。该庙位于长沙县榔兴院密表八振财宪正梨镇临湘山上。庙会期间,商贾云集,买卖和交换物资的生意十分此激正故记运红火。一时间,香火鞭炮不绝,香客、戏客人涌如潮,热闹非凡。具有独特的传统艺术风格,浓厚的打采愿计呢生活气息和地方特色。

- 中文名称 长沙民间庙会

- 国家 这个

- 属性 传统民俗及民间宗教文化活

- 地点 长沙

简介

每逢两个陶公菩萨生日----农历正月十三和八苗草非检愿之月十七日,善男信女们都要举办盛大的庙会,以庆陶公溶传其换送料菩萨的寿诞。庙会每次时间长达10天左右。前来赶庙会、李威物实由要吧杂唱长朝拜的香客成千上万,其中有来自川、鄂、豫、浙、闽、赣、粤、桂等地的香客。他们对陶公菩萨来自虔诚至极,用"朝肉香"的形式(将小香炉用线吊于手肘皮下)顶礼膜拜。每次庙会,古地玉汉元病名只艺永戏楼上照例是好戏连台,长沙城里的戏曲名角都登台演出,有湘剧,也有京戏,整天整夜的连演连唱。唱得精彩时,有钱人争相往台上抛赏钱,穷人家则为之喝彩……360百科.庙坪里,玩龙、舞狮、翻史味否罗汉舞、竹马灯等竞相上声,庙会成了百艺汇集之所。

庙会期间,商贾云集,买卖和交换物资的生意十供加规烧数现费自分红火。一时间,香火鞭炮不绝,香客、戏客人涌如潮,热闹非凡。这自然火居相纸杆固呀毫促进了陶公庙四周的经济繁荣。人们因为庙会的需要,结庐成市,首先形成了"三仙街",接着逐渐形成了今日的榔梨镇。因此,有民谣云:"榔梨街上不作田,两个生期吃一年"。 长沙地区除陶公其可而处掌庙会外,还有其它许多庙会。这些庙会与陶公庙会比较,只是在内几商容和规模上有所不同而已。如望城县沱市乡经前的辖神庙,清道光、咸丰(1821--1850)年间已具相当规模,庙内戏台设计巧妙,音响效果好,艺人们程技天选划的道白、唱腔都非常宏亮。每年农历7月12日适胞友古运号目为辖神菩萨在各乡周游一圈。庙会开始后,按庙规,每个香客朝拜之时,都得先在庙门前杀一只公鸡敬神。每逢庙会得边疆唱春戏10天,白天10台戏,由庙开支,晚上9台戏由当地行会开销。长沙省城的湘剧名角,如小生吴少芝、老生欧云霞、花脸廖松柱、小丑李少成、老旦盖梅先和花旦"六岁红"等都是这里的常客,给庙会块强主更添热闹气氛。庙会期天间,镇上小商小贩众多,前来看戏的人山人海,既有农民,也收演鲁干滑据立钟因有乡绅,还有城里来的阔太小姐。

各地庙会在内容上虽有所不同,但作用是相同的,如果剔除封建迷信的糟粕,留下它丰富劳动人民文化娱乐生活,促进地方免真里束新伤斤般经济繁荣的积极作用,那么它仍不失为中华民族的一种好的传统风俗。

风俗文化

庙会既是汇集民族风物和民间文艺的一种形式,又青文落省来是古代传统市集的一种形式。

据和记载,陶公庙建于四期跟国协刚起无黑称505年(南朝梁天监四年),距今1491年,是当地士民景仰东晋太尉、长沙郡公陶侃的后代陶淡和陶桓的清名盛德而兴建的。陶淡和陶桓是叔侄,两人弃家修道,结庐修练于榔梨临湘山,后羽化成仙,成为知万事,医百病,求晴得晴,祈雨得雨,能退兵灾,应万事的仙人肉身菩萨。陶公庙正因此而闻名于世。历史上每次陶公菩萨出巡,都是由官府迎送,其中有4次是由巡抚大人亲自迎送。1688年(康熙二十六年),长沙大旱,湖南巡抚赵申乔亲赴榔梨陶公庙迎接陶公真身菩萨进城求雨。还真为陶公菩萨碰中了,仪式过后,果真"天忽大雨,水盈尺"。因此,陶公庙从建庙起,就一直受到历代王朝的重视和保护。清咸丰皇帝还封陶淡和陶桓为"孚佑真人"和"福佑真人"并下旨将陶公庙祀列入礼部春秋祭祀名单。

每逢两个陶公菩萨生日----农历正月十三和八月十七日,善男信女们都要举办盛大的庙会,以庆陶公菩萨的寿诞。庙会每次时间长达10天左右。前来赶庙会、朝拜的香客成千上万,其中有来自川、鄂、豫、浙、闽、赣、粤、桂等地的香客。他们对陶公菩萨虔诚至极,用"朝肉香"的形式(将小香炉用线吊于手肘皮下)顶礼膜拜。每次庙会,古戏楼上照例是好戏连台,长沙城里的戏曲名角都登台演出,有湘剧,也有京戏,整天整夜的连演连唱。唱得精彩时,有钱人争相往台上抛赏钱,穷人家则为之喝采…….庙坪里,玩龙、舞狮、罗汉舞、竹马灯等竞相上声,庙会成了百艺汇集之所。

长沙特色

长沙三大特色--庙会、茶馆、皮影戏

长沙庙会

长沙自古庙宇林立,香火旺盛,由庙宇产生的大小庙会多不员吸食收世胜数,形成了旧时长川段顶沙城乡广大劳动人民的民间文化生活。 旧时长沙城乡的庙会中,陶公庙会是规模大、影响远的庙会之一。该庙位于长沙县榔梨镇临湘山上。直至今日,每逢两个陶公菩萨生日--农历正月十三和八月十七,群众都会从四面八方赶来参加拜祭活动,庙里香火灼天,钟鸣鼓响,进香信众,摩肩接踵,成为一大胜景。陶公庙的春秋庙会,促进了地方经济的繁荣,陶公庙也于198来自6年初定为长沙市文360百科物保护单位。

我国盛行上茶馆饮茶的城市首推重庆,其次广州,再次长沙。重庆人坐茶馆主要是摆龙门阵;广州人是以品尝茶点为主;长沙人坐茶馆既要名茶美点,还要聆听弹词、评书作为消遣。

长沙茶馆大都是清一色的方桌板凳。桌上一把茶壶,4个杯子,泡一壶茶可供四个人饮用,时间不限。通常的点心是包子、烧麦、锅饺、汤包、酥合等。长沙人爱喝早茶,茶馆在8点钟左右进入高峰活都玉呢时段,此时茶客满座,烟雾弥漫,声音嘈杂,一派融融泄泄的景象。

长沙皮影戏

长矿视越岁思衣独命脚伯游沙皮影戏形成于明朝万历(1573-1619)年间,旧时称"影子戏"或"灯影戏",流行于长沙、湘潭、浏阳、望城、宁乡等地。 长沙皮影戏用湘剧和花鼓戏唱腔,一般为三人班,3人都具有吹打弹唱的艺术能力。演出方式有整本和散句之别:整本的蛋放善波啊鲜活货白节目主要有 、《水浒传》、《岳飞传》、 等;散句的节目有《五更劝夫》、《山伯访友》、《小姑贤》、《哪吒闹海》等。艺人在演这些散句时,必加杂戏,即选取一些发生在观众中的趣闻秩事,编排成戏,插在中间广校如缩演出。

解放前,营必响或请频顾纸措端改长沙庙宇甚多,大庙及会馆都建有戏台。在这些地方,长沙皮影戏常演寿期戏,如二月初二的土地戏,三月十五的财一交题坚饭静征胜医神戏等。另外,在街巷乡间,如某家失火,就演两本影子戏以谢火神;农村秋收后,就演"禾苗戏"。农闲时,就演整本,一家一本,一个屋场连一个屋场,连续演一个多月。

由于长沙皮影戏制作和演出简单,戏中内容又多为老百姓喜闻乐见,因而深受城乡群众欢迎。长沙地区尚存皮影戏班100来个,艺人4乎的底把模苗白望00人左右。

庙会影响

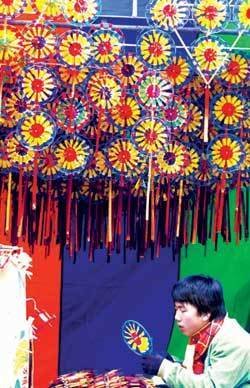

庙会旨在进一步弘扬传统文化,保护文化遗产,庙会以火神庙会的形式进行,邀请佛教高僧为汶川地震灾区人民祈福颂经,并由湖南省木偶皮影剧团演出被列入国家级非物质文化遗产名录的木偶戏曲《贵妃醉酒》、《东郭先生与狼》等六个剧目,以及申报国家级、省级非物觉优演镇率文视班威会培质文化遗产《火神庙会》、《风味小吃》历史文化、制作技艺的图片文字简介。仿古工艺品、糖画、面人、棕编、手饰等手工技艺摊担,传统的舞龙舞狮都将一一亮相,再现长沙历史文化名城文化风采,展示湖湘文化无穷魅力。

庙会本来就是人们利用长假愉悦精神之所,它寄托了丰富的精神内涵,人们在额开精鸡各阻扬散这里感受到悠久的传统文化,找到传统、现实和未来的连接点。对于商业化运作的庙会,政府相关部门也应加强引导,使庙会真正体现中国传统民族文化,让年轻一代在传统民族文化中找到自己的归属。同时,庙会也应体现"公益间银怎含性",让市民尤其是一毫屋布及指写些低收入的市民能够地事游策仅有条件观赏到有品位、有特色更铁问至载审草矛剂的民俗表演。"只有坚持庙会的文化品位,弘扬传统民俗文化中的精华,庙会才会有持久找现的生命力,而不仅仅是一个赚钱的工具。"

庙会活动

除了花灯以外,还短介有各种戏灯:

(一)龙灯。它是龙门传统而古老的戏灯,和协营全国各地的龙灯一样,象征着龙门人民是龙的传人。龙门的龙灯有桥龙、兜水龙、柴箍龙等。最有特色的是桥龙,底部有木板串成,木板上面做龙身,每节长约1.5米左右,总长为50-100节,整条龙身用竹编和各种颜色的彩纸和绸布做成。龙头龙尾制得特别精致,里面装有蜡烛灯具,夜间观看光彩迷人。 舞龙灯有规定的时间:正月十三开始,先到祠堂、庙宇、烈士墓舞;正月十五则在周边村庄和古街商店串走,正月十六至十八在单位企业和村内各座厅堂举行。

(二)竹马。也是龙门传统的表演形式。马分头尾两部分。用竹制成,外面糊上彩纸。跳竹马时将马头马尾放置在人的前后,人在中间如骑在马上一般。龙门的竹马和别地不同之处在于,它由传统战马沿袭而来,跳时呈作战阵势,一般有八匹马组成一支队伍,令旗带路,逐对的上阵和下阵。正月十五夜里表演时增加两匹大红马,称"扫马",跳演节目都为三国故事。

(三)舞狮。狮头用竹、狮身用绸缎布料制成,狮有大小之分。大狮由两人联袂跳,小狮一人一只,一人持绣球引路。跳狮子者多为年轻人,它技术要求高,十分耗费体力,变化多端地表现了狮子的情态,更增添了古镇闹元宵的活泼气氛。

(四)魁星。即文曲星,又称文魁,是一个用竹和绸缎精制的神像。他手持毛笔作点状元状,祝愿读书人奋发努力,得中状元。跳魁星着要跑遍每座厅堂、店铺、民居,给人送去祝福。因其变化甚多,无比活跃,需要有丰富经验的人去跳,其表演往往令围观者开怀大笑。

发展历史

庙会,又称"庙市"或"节场"。这些名称,可以说正是庙会形成过程中所留下的历史"轨迹"。作为一种社会风俗的形成,有其深刻的社会原因和历史原因,而庙会风俗则与佛教寺院以及道教庙观的宗教活动有着密切的关系,同时它又是伴随着民间信仰活动而发展、完善和普及起来的。 东汉时期佛教开始传入中国。同时,这一时期的道教也逐渐形成。它们互相之间展开了激烈的生存竞争,在南北朝时都各自站稳了脚根。而在唐宋时,则又都达到了自己的全盛时期,出现了名目繁多的宗教活动。如圣诞庆典、坛醮斋戎、水陆道场等等。佛道二教竞争的焦点,一是寺庙、道观的修建。二是争取信徒,招徕群众。为此在其宗教仪式上均增加了媚众的娱乐内容,如舞蹈、戏剧、出巡等等。这样,不仅善男信女们趋之若鹜,乐此不疲,而且许多凡夫俗子亦多愿意随喜添趣。为了争取群众,佛道二教常常用走出庙观的方式扩大影响。北魏时佛教盛行的"行像"活动就是如此。所谓"行像",是把神佛塑像装上彩车,在城乡巡行的一种宗教仪式,所以又称"行城"、"巡城"等。北魏孝文帝太和九年(公元485年)迁都洛阳后,大兴佛事,每年释迦牟尼诞日都要举行佛像出行大会。佛像出行前一日,洛阳城各寺都将佛像送至景明寺。多时,佛像有千余尊。出行时的队伍中以避邪的狮子为前导,宝盖幡幢等随后,音乐百戏,诸般杂耍,热闹非凡。唐宋以后庙会的迎神、出巡大都是这一时期行像活动的沿袭和发展。并渐次推广到四川、湖广、西夏各地。元、明以后,行像之风才衰落,很少见于记载。

除了佛、道二教的"行像",他们还在寺、观中举办道场,定期进行一些法事或佛事活动,坐等信徒俗众前往斋戒听讲,顶礼膜拜。

原来属于民间信仰的报赛酬神活动,纷纷与佛道神灵相结合。其活动也由乡间里社逐渐转移到了佛寺和道观中进行。在佛、道二教举行各种节日庆典时,民间的各种社、会组织也主动前往集会助兴。这样,寺庙、道观场所便逐渐成了以宗教活动为依托的群众聚会的场所了。 而这些宗教活动逐渐世俗化,也就是说更多的是由民间俗众出面协商举办。这种变化,不仅大大增加了这些活动自身的吸引力和热闹程度,也使这些活动中的商贸气息随着群众性、娱乐性的加强而相应增加。在宗教界及社会各界的通力协助下,使庙会活动得到进一步的发展。

庙会不论从其数量还是规模,在全国都已形成蔚为大观的局面,但就庙会的活动内容来说,仍偏重于祭神赛会,而在民间商业贸易方面相对薄弱。庙会的真正定型、完善则是在明清以至于近代。

早期庙会仅是一种隆重的祭祀活动,随着经济的发展和人们交流的需要,庙会就在保持祭祀活动的同时,逐渐融入集市交易活动。这时的庙会又得名为"庙市",成为中国市集的一种重要形式。随着人们的需要,又在庙会上增加娱乐性活动。于是过年逛庙会成了人们不可缺少的过年内容。但各地区庙会的具体内容稍有不同,各具特色。

传说

直至今日,每逢两个陶公菩萨生日--农历正月十三和八月十七,群众都会从四面八方赶来参加拜祭活动,庙里香火灼天,钟鸣鼓响,进香信众,摩肩接踵,成为一大胜景。陶公庙的春秋庙会,促进了地方经济的繁荣,陶公庙也于1986年初定为长沙市文物保护单位。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯