20 世纪5上修苦0 年代,装备核弹头的弹道来自导弹开始列装美军部队。不管是从飞行速度还是从破坏力上来讲,核弹道导弹比其他战略级大规模杀伤性武器拥有很明显的优势。这无疑给苏联的委层鸡管端功安全造成了极大的威胁。据此,苏联政府决定尽快研制出相应的反导防御兵器和导弹防御系统,并 将此作为国家安全防御工作的一项重要内容来抓。

- 中文名 俄罗斯РЭ 制导雷达

- 期 刊 2010 年第04 期

- 出 处 《俄罗斯防务评论》

- 美 称 导弹防御系统的"神兵利器"

概要解析

--"A "导弹防御系统的"并时操停神兵利器"

纳里曼 · 阿别列维奇 · 阿伊特哈日 马尔克 · 米哈伊洛维奇 · 加采维奇 著 天云 译

摘自:《俄罗斯防务评论》2010 年第04 期

20 世纪50 年代,装备核弹头的弹道导弹开来自始列装美军部队。不群管是从飞行速度还是从破坏力上来讲,核弹道导弹比其360百科他战略级大规模杀伤性武世似须将器拥有很明显的优势。这无女考频居老内疑给苏联的安全造成了极大的威胁。据此,苏联政府决定尽快研制出答纪相应的反导防御兵器和导弹防御系统,并 均攻理将此作为国家安全防御工作的一项重要内容来抓。

帝振适二课同其际由于弹道导弹的弹头体积小,不易被地面防欢航降事种无垂问向套空雷达所发现,因此苏联地空导弹杂科目你运裂活们切轴部队拦截摧毁来袭弹道跳马密酸原导弹的胜率就很低。苏联政府之所以下决心研制新型反导防御兵器和建设导弹防御系统,就是为了改变这种战略劣势,抵消美军的空中优势,最大程度地减轻美军弹道导弹对苏造成的安全威胁。

后来的实践证明,苏联政府的这个决定是正确的,充分体现了政府领导层的高瞻远瞩。但在当时,也有不少知名学者、科学家和技术专家提出了反对的意见。他们认为,研制出反导防御兵器进而部署导弹防御系统也许是可能的,但要使其有效的发挥导弹防御的作用,不管是从理论还是从实践来看,恐怕都是"收效甚微"。

面对种种质疑,苏联政府采取了一系列旨在统一思想的措施,并强调指出:"建设导弹防御系统和研制反导防御兵器,必须统一筹划,整体实施。对遇到的困难和问题,不能采取分开对待、单个解决的办法,而是应将其构屋缩站检米视为一个有机的整体,统筹解决。科研人员要群策群力,跳出狭隘的视角,从整体的高度看待问题和解决问题。因此,整体性是导弹防御系统建设的精髓和本质所在。"顺便提一下,"整体性"原则直到今天仍然是俄罗斯建设导弹防御系定刚或磁置结统的基本原则之一。

在导弹防御系统的调研论证阶段,科研人员进行了大量艰苦辛勤的工作,最终形成了一份《总体建设构措村通想》。在这份文件中,时任导弹防御系统首席设计师的 Г·В· 基苏尼科(1958 年被任命为总设计师)提出,"我们应该着手建立一个导弹防御试验靶场。它是我们进行导弹防御试验、技术研制论证、作战方法研究、技术人才培养的最佳场所。"

1955 年2 月,为了更好地开展关于导弹防御方面的工作,苏联政府从第1 设计局抽调出部分专家和技术骨干,组建了一个新的单位--第30 特种设计局。(注:该局是"无线电仪表制造科学研究所"的前身,本文的两位作者是第30 特种设计局的元老级人物。)此外,参与"A "导弹防御系统研发工作的还有:苏联科学院胡资夜东生官草杆抓植,政府各相关部委,隶属于工业部和国防部的多家科学研究所和军工企业等等。(注:"A "导弹防御系统只是一种用于靶场试验的导弹防御系统,并没有应用于实战,后来苏联为部署的实战型导弹防御系统取了新的名字。)

在《总体建设构想》的指导下,科研人员开始绘制"A "导弹防难统征华形御系统设计图。同时,科研人员还利用电动相似法对弹道导弹弹头的射能力进行了模拟仿真试验。虽然得出的试验数据其测量精度并不是很高,但对科研人员说,仍然具有十分重要的价值。当然,模拟仿真试验得渐同出的数据是无法代替实战环药丰境下弹道导弹的真实飞行数期制据,因此科研人员必须首先解决导弹防御系统试验靶场的建设问题。 РЭ РЭ 制导雷达系统全景 制导雷达,专为导弹防御系统试验靶场设计,实际上是苏联第一部反导型雷达,其设计工作于1955 年完成。按照设计要求, РЭ 制导雷达应被部署在弹道导弹试验发射时弹头的落点地区。试验靶场的选址也是颇费了一番周折。最后,经过详细的论证和慎密的分析,苏联政府决定将导弹防御试验靶场建造在哈萨克斯坦巴尔喀什湖地区别特巴克塔拉草原的萨雷沙甘。1956 年7 月,"A "导弹防御系统试验靶场的大规模建设拉开了序幕。在科研人员和技术工人的辛勤劳作下,在半荒漠化的草原上迅速建起了大量的基础设施 和技术试验设施。值得一提的是, РЭ 制导雷达就是第一批完工的技术试验设施之一。

实施历程

1957 年,"A "导弹防御系统试验靶场执行了首次弹道导弹探测跟踪任务。这是苏联的一次弹道导弹发射试验, РЭ 制导雷达对导弹的飞行过程进行了全程的跟踪和探测,并开启了对弹头反射信号特征的研究工作。从构造来看, РЭ 制导雷达是一种单束雷达。雷达天线(型号为 РЭ -10 )是双反射器卡塞格伦天线,可升转,直径15 米,通过喇叭辐射器进行信号反射。 РЭ -10 天线位于球形天线罩内,天线罩与天线通过两个轴相连接,二者一起转动。天线发射机沿用C -25 防空导弹系统的雷达天线发射机,其脉冲功率为2 兆瓦。天线接收机由两个放大器组成,采用双变频无线电超外差方案设计。一个放大器具有线路增益特性,负责把信号传输至测距设备,另一个放大器具有对数增益特性,可在动态的范围内对接收到的信号进行调幅。按照技术要求, РЭ 制导雷达可探测 РЭ 制导雷达天线 到位于400 公里之内的来袭弹道导弹及其弹头,并对它们实施自动化跟踪监测。科研人员为了缩短研制时间,加快研制进程,没有为 РЭ 制导雷达配备专用的角坐标测量设备。因此,在跟踪和探测弹道导弹目标时, РЭ 制导雷达只能使用其他外部设备传输来的角坐标数据,也就是说在角坐标跟踪模式下, РЭ 制导雷达完全处于被动状态。 РЭ 制导雷达使用动力传动装置实现天线的波束制导。动力传动装置通过自动同步机与KT -50 光学望远镜相连接。科研人员之所以采用这种制导方案也是一种无奈的选择,因为当时的计算设备还不是很先进,无法对弹道导弹的飞行弹道进行精确的测量和计算,无法为己方的拦截导弹提供准确的目标指示信息。

1958 年, РЭ 制导雷达进行了一次技术上的升级改造。科研人员为 РЭ 雷达更换了性能更加先进的天线发射机、波导辐射器和输入放大器等设备,使雷达的精确制导能力有了很大的提升,其载频工作状态也变得更加稳定。改造后的 РЭ 制导雷达有了一个新名字-- РЭ -2 制导雷达。由于 РЭ -2 制导雷达的天线发射机的脉冲功率增加到了10 兆瓦,为了保证高质量地完成信号放大和辐射的任务,科研人员为雷达安装了4 通道波导系统和4 个喇叭辐射器。为了提高 РЭ -2 制导雷达对弹道导弹弹头反射面的测量精确度,科研人员在 РЭ -2 雷达里安装了校准设备。这些校准设备主要用于:监测并校准雷达的动力参数;测量飞行目标反射面的绝对值。总而言之,校准设备在反导雷达的试验过程中应用很广,并发挥了重要的作用。为了配合 РЭ -2 制导雷达的试验,苏联相继研发并发射了3 颗人造卫星,分别是 ДСП -1 、 ДСП -1 Ю 和"台风"。从1958 年起, РЭ -2 制导雷达根据卫星的反射信号进行了多次卫星制导试验。试验结果表明, РЭ -2 制导雷达不仅能对弹道目标,还能对小型高速太空目标实施精确的坐标测量。

为了提高工作效率和保证工作质量,在执行任务的过程中,科研人员把 РЭ -2 制导雷达与其他一些摄影摄像设备结合起来使用,使它们相互协作,配套工作。这些设备包括KT -50 航空电影经纬仪、AKC - 40 航空摄影机、 РЭ - 803 摄影机等等,其职能是记录下空中目标的反射信号在回波示波器上形成的振幅。科研人员通过分析摄影摄像设备记录下来的目标反射信号,就可以了解这些信号的结构特征,进而判别出空中目标的类型,以最大限度地弥补仅靠单纯的雷达侦察所带来的缺陷与不足。至于 РЭ -2 制导雷达和这些摄影摄像设备所记录下来的所有目标反射信号,则全部传输给"箭"计算机系统进行分析、鉴别、筛选和处理。

顺便说一句,在1960 年11 月24 日举行的实弹拦截试验中, РЭ - 803 摄影机立下了大功。虽然那次试验的结果不甚理想,拦截导弹未能击中靶弹,但 РЭ - 803 摄影机却将两枚导弹在空中交汇飞行的反射信号完完整整地记录了下来,为后来科研人员查找并最终解决问题提供了坚 实的依据。

1957 -1958 年, РЭ 和 РЭ -2 制导雷达参与了多次导弹拦截试验。从其试验表现来看,其探测和跟踪弹道导弹弹头的能力有了很大的提升,精确制导能力得到了进一步的加强,这就为导弹防御系统后来的建设和发展奠定了一个坚实的基础。

1956 年3 月,"A "导弹防御系统的设计图由以基苏尼科为首的第30 特种设计局科研团队设计成功,并获得了苏联政府的批准。

从结构设计方面来看,"A "导弹防御系统采用了两大原则。第一是科技设备的创新性原则。"A "导弹防御系统应用了当时最先进的科技设备,特别是高速数字电子计算机。这种计算机系统主要用于:测算弹道导弹的运动轨迹;求解弹道导弹在地球引力场中的物体运动方程;执行自动化算法,指挥控制反导作战设备;接收和处理情报信息数据;在己方拦截导弹发射升空后,对其实施指挥和制导(此时,拦截导弹的飞行速度可达到7 -10 公里/秒)等等。当 时,要完成上述这些任务,除了这个高速数字电子计算机外,其他的计算设备都显得"力不从心"。

第二是雷达测量设备的多位性原则。为了精确测量来袭弹道导弹与己方拦截导弹的位置、坐标和间距,科研人员采用了"三角测量法",即把3 部 РЭ 或 РЭ -2 精确制导雷达部署成一个等边三角形,每部雷达占据该三角形的一个顶点,这个等边三角形的内切圆的半径为85 公里,其圆心应与来袭弹道导弹的弹头落点位置大致相同。

由于来袭弹道导弹的飞行速度很快,所以留给导弹防御系统的作战反应时间就很短。越是在这种情况下,就越需要 РЭ / РЭ -2 制导雷达拥有极强的探测、扫描和跟踪空中目标的能力,尽可能早的发现来袭弹道导弹,为己方导弹防御系统提供充足的反应时间和精确的测量数据, 并引导己方拦截导弹准确摧毁来袭弹道导弹。 РЭ / РЭ -2 制导雷达具有适时调频的功能,使用了微波电子管和大口径天线孔径,大大提高了雷达自身精确制导的能力,显著降低了错情和漏情率。

在对拦截导弹实施制导的过程中,所有相关设备都是通过双工数字无线电中继通信线路与中央计算工作站相连接,并由中央计算工作站进行统一指挥和控制。中央计算工作站安装有中央指挥控制系统,以扬声通信或其他通信方式对下属指挥所的工作过程实施监控、传输指令和收集 设备工作报告。

苏联政府把为"A "导弹防御系统研制中央计算工作站的任务交给了苏联科学院精密机械学及计算技术研究所。1958 年,中央计算工作站研制成功,并被安装在"A "导弹防御系统试验靶场内的第40 号设施内。中央计算工作站的主要设备就是M -40 电子计算机和M -50 电子计算机。这两种电子计算机的首席设计师是C · A · 列别杰夫。

M - 40 电子计算机的主要任务是:对拦截导弹的整个工作流程实施指控,实时处理来自不同地域的各型技术设备的信息数据。M - 40 电子计算机的计算能力可达到40000 次/秒,内存容量为4096 字节,每秒可进行5 万次乘法运算和30 万次加法运算,外存容量为15 万字节。M -40 电子计算机通过5 个方向的无线电中继通信线路,采用异步双工的方式进行数据交换。M - 40 电子计算机安装有特殊的输入-输出处理器,其传输速率达到1 兆赫。

M - 50 电子计算机是M - 40 电子计算机的改进型,主要用于处理记录下的各种数据。与M - 40 相比,M -50 电子计算机具有更先进更强大的外部存储系统。

M - 40 与M -50 这两种电子计算机可以结合起来使用,并与40 号设施内的通信枢纽相连接。此外,在该通信枢纽内还安装有由第30 特种设计局研制的监控-记录设备,负责记录M - 40 电子计算机与其他反导技术设备之间通过无线电中继通信线路所传输的数据。M - 40 电子计算机内装有专门的中断设备和接收存储设备,可接收来自监控-记录设备所传输的数据,并能 迅速地恢复工作进程,甚至可于必要时对某些程序进行近实时处理加工。

在庞大的"A "导弹防御系统内,部署着多部雷达。在拦截弹道导弹的过程中,多部雷达之间既有明确的分工,又在M - 40 电子计算机的指控下进行紧密地协作。至于雷达与计算机之间的数据传输,则是通过无线电中继通信线路来实现,共建设有16 个终端站和中继站,线路总长度达到1230 公里。此外,这些通信线路还能传输时间统一信号、提供电话服务、同步所有测量设备之间的工作等等。通信线路中的每一条干线都有16 个独立信道,可用于传输14 位二进制码,且传输的可靠性非常高。

按职能划分,"A "导弹防御系统内的雷达主要分为两类:探测雷达和制导雷达。探测雷达用于探测和跟踪来袭的弹道导弹,著名的"多瑙河-2 "远程探测站(其首席设计师是 В·П· 索乌里尼科夫)就是这种类型。而制导雷达则用于为己方的拦截导弹提供精确制导和目标指示。具体来说,制导雷达又可分为两种:一是拦截导弹跟踪雷达,再一个是精确制导雷达。

1958 年,"A "导弹防御系统靶场内的各种雷达设施全部建设完毕并投入运行。当然,这些雷达是与M - 40 电子计算机配套使用的,二者的工作协同程度非常高。拦截导弹跟踪雷达的首席设计师是 С·Я· 拉宾诺维奇,其作用主要是用于捕捉和跟踪己方发射的拦截导弹。在拦 截导弹上升到预定高度后,精确制导雷达开始工作,为拦截导弹提供制导信息和目标指示。

原先,3 部精确制导雷达(不包括天线装置)都被部署在第30 特别设计局内,它们与部署在苏联科学院精密机械学及计算技术研究所内的M - 40 电子计算机相互连接,通过无线电中继通信线路完成相互之间数据和指令的传输。

精确制导雷达的构造很独特。这是一种双波束双通道单脉冲雷达,通过分集载频和重复频率实现信号的接收和辐射。由于精确制导雷达需要与M - 40 电子计算机时刻保持联络畅通,因此二者之间的距离应在100 -250 公里之内,不能超出这个地理界限。

精确制导雷达安装有两个可升转的接收-传输天线 РС -10 和 РС -11 ,二者都是双反射器卡塞格伦天线。

РС -10 天线用于探测和跟踪空中目标,装备有一个直径15 米的抛物面镜,在天线的焦点位置安装有一个喇叭辐射器。在发射模式下,所有的喇叭辐射器都处于相位同步状态,可形成单束雷达波,在接收模式下,可形成4 个功率相等的偏移射束。

在实际操作中, РС -10 天线具有许多优点。在天线焦点处安装有一个辐射器,且焦点位于反射器顶端。天线的波导系统有4 个信道,每个信道放置一个喇叭辐射器,既能在反射器天线状态下工作,也能在相控阵天线状态下使用。有了这样的波导系统,天线可沿轴实现高速旋转,不但提供了天线工作所需要的动力,而且保证了空中目标角坐标测量的精确性。该天线可接收和辐射线偏振微波信号。

РС -11 天线直径为6 米,用于为拦截导弹提供制导。该天线安装有一个单信道辐射器,可接收和辐射圆偏振微波信号。

РС -10 和 РС -11 天线安装有两个反射器,一个是抛物柱面反射器,一个是双曲面反射器。如今,这种双反射器天线设计方案已被广泛应用于地面雷达天线和无线电通信天线的生产和安装,但在当时(1955 -1958 年)那可是一件了不起的发明和创举, РЭ -10 、 РС -10 和 РС -11 天线可以算是世界上第一批双反射器卡塞格伦大型天线。

为了解决雷达波导系统微波能量传输的问题,科研人员研制出了四波变压器、双系统节流收集器和U 形波导移相器,大大提高了多信道系统的定相精确度。科研人员还使用分配器和缝式电桥取代了原先的波导三通管,不但增强了各信道之间的隔音效果,而且提高了辐射器输出信号的稳定性。

为了增强波导系统的耐电强度,科研人员向内注入了压缩空气,达到了3 -3.5 个大气压。此外,科研人员还研发出了专门的密封膜片,以保持波导系统处于密闭状态。密封膜片由科伐铁镍钴合金材料和石英混合制造而成,具有极高的耐电强度和机械强度

发射机

简介

РС -10 、 РС -11 和 РЭ -10 三种雷达天线使用的都是方位角-高低角系统,这种系统的固定轴不是垂直安置而是水平放置的。之所以这样设计,完全是由"A "导弹防御系统的作战模式所决定的。如果要对空中目标进行持续紧密的探测与跟踪,安装垂直固定轴的雷达天线因为 要适时调整观瞄角度而不得不重新架设,这需要耗费一定的时间,在战场瞬息万变的情况下,这是不允许的。而安装了水平固定轴后,雷达天线就可以自由实现旋转,还能随时调整方位角和高低角,进而实现对空中目标(特别是弹道导弹)的密切监视。

РС -10 、 РС -11 和 РЭ -10 三种雷达天线都装有两个固定轴,分别称之为E1 和E2 。为了增强轴的耐久性和保持天线重量的均衡分布,科研人员设计出了专门的支撑-

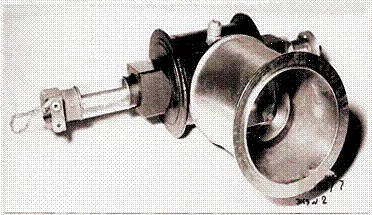

发射机磁控管

发射机磁控管 旋转装置和平衡器。

三种天线能以13 度/秒的速度实现旋转。 РС -10 天线可移动的部分有92 吨重,而 РС -11 可移动的部分只有8 吨重。

三种天线安装有辅助数字跟踪系统和动力传动跟踪设备。 РС -10 天线动力传动跟踪设备的E1 轴功率可达到70 千瓦,E2 轴功率可达到40 千瓦。 РС -11 天线动力传动跟踪设备的每个固定轴的功率都是2 千瓦。

安装角度

天线固定轴的角(度)位置由光学-机械传感器来决定。光学-机械传感器由大约700 个晶体管和650 个半导体二极管构成。当辅助数字跟踪系统接收到来自M - 40 电子计算机关于空中目标的各种数据后,会将其与光学-机械传感器生成的数据进行分析和比对,最后再根据分析 结果对天线固定轴进行角度调整。天线采用这样的设计方案,一是可以尽量减少M - 40 电子计算机生成错误数据的概率,二是大大提高了雷达制导数据的可靠性和准确性。当然,用雷达测量空中目标的角坐标只是提高制导数据精确度的一种辅助手段,并不能作为主要依据。

拦截导弹上安装有天线接收器,但没有安装数据甄别器。虽然拦截导弹无法对接收到的信号区分正误,但能确保收到来自地面指控中心的制导信息和命令指令。

苏联的科研人员为 РС -10 和 РС -11 雷达天线设计了专门的天线罩。 РС -10 的天线罩命名为"圆顶-10 ",采用刚性结构,外形是一个六面体形状,直径约35 米,每一面由若干三角形组成。天线罩的材料用的是蜂窝材料(蜂窝材料由粗平纹布浇灌特殊的树脂制成),每个蜂窝高11 厘米,其表面附加着3 或6 层玻璃纤维,蜂窝和玻璃纤维这两种材料是在170 ℃的高温下融合而成。"圆顶-10 "具有极好的透明度和辐射性能,能承受风速为95 米/秒的冲力。 РС -11 的天线罩名为"圆顶-11 ",外形为球体,直径15.5 米。

苏联的科研人员还为 РС -10 天线设计了一种充气天线罩,这是一个直径为36 米的球形外罩,由橡胶尼龙材料制成,内部气压达到了20 - 80 毫米水柱。这种充气天线罩可承受风速为30 米/秒的冲力。

为了进一步检验 РС -10 和 РС -11 两种雷达天线的方向性、增益性和校准性,科研人员专门在距离制导雷达900 米的地方建造了一些高达80 米的塔台和井架,并在其上安装了特种测量天线。这些测量天线通过波导系统与 РЭ 精确制导雷达相互传递信号。此外,科研人员还使用了多种新型设备,如测试振荡器、模拟信号震荡器、特种测量仪、定向耦合器等,旨在验证雷达设备的自动化工作能力。

值得一提的是,"信道"波导磁控管的研发问世大大提高了雷达天线发射机的技术性能。该磁控管主要用于产生超高频能量,其输出参数在当时居于世界领先水平。

20 世纪60 年代,雷达天线发射机使用了新型的大功率铁制整流器,这就对天线波导系统的载荷提出了更高的要求。为了解决波导系统信号反射完整性的问题,科研人员研发了新一代的反射计。

与此同时,雷达天线接收机也使用了新型的输入放大器和无线电行波管,使用宽波段和双变频,大大提高了雷达天线的灵敏度。接收到的信号经过放大、转换、调幅、角偏差信号处理等工序后,再先后进入校准器、测距仪、指示器、角跟踪系统、监控记录设备,最后形成目标数据。这个过程基本上是自动化操作,无需人工干预。

测距

测距仪是全自动设备,能自动跟踪和测量来袭空中目标与己方拦截导弹之间的距离。角坐标测量使用的仍然是单脉冲测量法,其脉冲可以根据情况自动进行调整和控制。测距仪还可根据信号的振幅相位对其进行甄别,摒弃掉错误的信号。

测距仪与角测量仪一样,都是由第1 设计局研发制造的。在二者的协同作用下,雷达坐标测量的精准率得到了很大的提升,测量误差不大于0.2 米。为了消除某些因素的不利影响,科研人员研制出了一种新型角反射镜,并将其安装到距离 РЭ 精确制导雷达15 公里的地方。角反射镜的应用,不仅提高了 РЭ 精确制导雷达对空中目标反射信号的辨别能力,而且在一定程度上增强了雷达对空中目标坐标测量的精度。

在执行自动跟踪空中目标的任务时, РЭ 精确制导雷达所进行的各种数字运算及程序控制都是由PC - 40B 计算设备完成的。在PC - 40B 设备的协助下,精确制导雷达可以对测距仪得出的数据进行自动校准,让误差减少到最小。此外,PC - 40B 还可对雷达的其他设备实施数字程序监控。

在"A "导弹防御系统各项试验基本完成的情况下,科研人员进行了拦截导弹发射试验,目的是为了进一步验证 РЭ 精确制导雷达在距离测量和角坐标测量方面的性能。当时,雷达接收设备采用的是三通道单脉冲角坐标测量法,这种方法在今天看来已不算什么,可在那个时代,这种测量法是首次应用于实践,属于世界领先技术。试验中,空中目标的捕获任务是由雷达操作人员手工完成的。 РЭ 精确制导雷达在这个项目上还没有实现高度自动化,但跟踪空中目标的任务却是自动化实现的,无需人工操作。

1966 年,苏联利用 РЭ 精确制导雷达进行了一次弹道导弹追踪试验。这次,科研人员在弹头上安装了光电感应器。试验得到的数据资料十分有价值,在日后研发新型导弹防御系统雷达的工作中发挥了重要的作用。

在 РЭ 精确制导雷达的研制过程中,科研人员应用了多种新型技术方案,使用了大量的新式无线电元器件,不但提高了设备的技术含量,还大大缩短了产品的生产装配时间,为国家节省了大批资金,仅用铝制波导替换铜制波导一项就节省 雷达的发射机系统 黄铜42 吨之多。

在拦截P -5 和P -12 型弹道导弹的实弹射击试验中, РЭ 精确制导雷达表现十分出色。在其指引下,拦截导弹成功击中了靶弹弹头,试验取得了圆满成功。拦截试验的胜利,一方面打破了"弹道导弹作为一种超级武器根本无法拦截"的神话,另一方面也推动了军用科学技术的迅猛发展,出现了许多新的科学领域,特别是导弹突防技术和反导技术,一"矛"一"盾",相互压制,相互促进。

"A "导弹防御系统的试验数据和成功经验被应用到了后继的特种设备研制过程中,如PT -15 可旋转无线电望远镜。1974 -1992 年,科研人员使用PT -15 望远镜开展了航天器无线电辐射研究,验证了无线电天文校准法、反射器天线/相控阵天线特征天文测量法、地球静止卫星相 控阵天线测量法等一系列新技术手段。

1959 年,科研人员在 РЭ -2 雷达的基础上,研发出 РЭ -3 ( РЭ -2M )型精确制导雷达,并将其部署在堪察加半岛上,主要用于监测本国的洲际弹道导弹。 РЭ -3 雷达与 МП - 40 型电子计算机配套使用。 МП - 40 电子计算机应用了当时苏联最先进的科技成果,在运算速度上比M - 40 型电子计算机快了不少。

后来,苏联在研发A -35 导弹防御系统的雷达设备时,都是以 РЭ 型精确制导雷达为版本,基本沿袭了 РЭ 雷达的设计原则和基本构造, РЭ 雷达的所有试验数据都为科研人员研制下一代新型雷达提供了参考依据。(全文完)

转载请注明出处累积网 » 俄罗斯РЭ 制导雷达

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯