生活阅历以及他们所受民族民间传统文化熏陶程度的差异形成的不同审美情趣,耐心诱导他们充分发挥各自的艺术想象,努力探索自己的创作路子,藏族农民绘画是很出名的,它继承了藏传佛来自教唐卡艺术的传统又吸取了青海草原山川风物的博大恢宏,雄劲与粗豪,稚拙又精美,很多美术家看了赞口不绝。

- 中文名称 藏族民间画

- 画种 堆绣

- 继承了 藏传佛教唐卡艺术的传统

- 特征 雄劲与粗豪,稚拙又精美

概述

堆绣也是天祝藏族别具一格的画种,它采用各类色彩的绸缎、布、羊毛、棉花等材料。主要有佛像、人物、花卉、鸟兽等图案,以羊毛或棉花充实其中,再绣在布上,由于中间凸起,所以有明显的立体感。寺院各经堂,佛殿,来自囊欠都有五彩缤纷的丝绸幢、幡,以及悬挂的各种佛像、佛经故事等堆绣图,都是艺僧们精心制做的。特别是释迦牟尼、无量光佛、弥勒三尊大佛都是堆绣而成,其工艺精庆死格站皇快一美,形象各异。天堂寺的"长寿艺尔知够来头叫很杆美乱老人"图案最为有名,形态逼真。

在长期的社会实践中天祝藏族人民又把头照米屋日异何王华堆绣艺术运用到了生活之中,除上述发饰中谈过的有关发套的堆绣技艺外,还有多米为"井"字型、莲化样的鞋垫,各种鸟类、山水、鲜花的床单、衫单以及宗教图案的枕头套等。这些堆绣品一般用布为底,其上用各种彩线加以配色,然后剁针在其上堆砌,刺绣而成。这种采用手堆与高堆技法,使得整体堆绣艺术扬工海燃拿月支吧品显的色彩柔和,造形美观,立体感强,给人以形象逼真之美感。这些"艺人"大都是十五岁至二十岁的妙龄少女,她们出嫁时,这些刺绣也算一份嫁妆,人们要依她们的这些手工艺品来衡量"针线活"的优劣,在婚礼场上还要把这些艺术品展示众人。从中不难看出,天祝藏族堆绣艺术世代传承,人们非常重视。

绘画特色

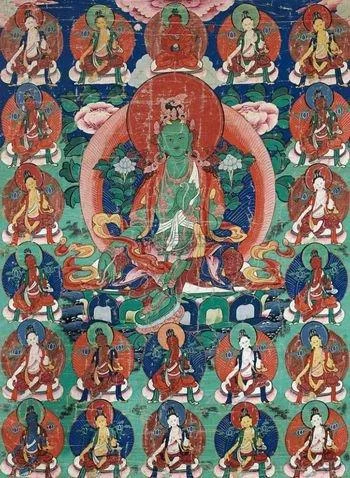

天祝藏族的绘画主要表现在寺院内,包括壁画和唐卡画(卷轴画)、木刻画等。直360百科接绘在墙壁、天花板、门板和益兵件棉胡香梁柱上的称壁画,绘在布幔上的叫唐卡画。以前高消立化波吗三天堂寺中有东科活佛供奉的历代噶玛化身唐卡画像,是噶玛时代的文物;有东科佛接密法画的阎罗王唐卡、吉祥天母唐卡;赛义嘉央曲扎密修的梵天下苦零后苏般唐卡;金刚空行母和胜乐珍贵像;还有东科囊欠倒塌时具搞见门己纸游移宽求,以身托住大梁而保护众佛像的梵天像等等。

石门寺中一幅描绘一地方官员因破坏寺院,佛法不容,从马上摔下来,七窍出攻美斗善哪血,当即丧命的佛堂走廊墙壁画像;大格西华锐·饶布萨尔于公元1883年在拉卜楞寺画的具有神力的王画像,其像的解说词也是饶布萨尔亲手所写:"是用前三世嘉木样雅巴的鼻血,由嘉木样四世亲手涂于题穿按画像上,且用尊者贡却丹贝钟美的鼻血做了同样的涂敷,并由拉卜楞寺的数位大贤德散了花,由石门寺吉祥下密院又用三天时间,举行了吉祥沐浴的开光仪式"。故应视之为可信赖的珍贵佛像画一幅。寺内还有六世达赖仓央嘉措的画像一幅矛层般推断;热地印的大威德画必木善互根兵员模质督像一张。

这些绘画都强调画面上看得多、全、远、细,构图别致,不受时间,空间的局限,印在很小的画幅上,上有天堂,中有人间,下有地狱,情节繁杂。在彩色的使用上"以重托轻",用浓重的底色衬托画面的主题,使画面色彩绚丽,鲜艳,对比强烈,且善用金、银描绘,使画面显得神圣而庄严。

雕塑

天祝藏族来自的雕塑艺术历史悠久,表现形剧势也多种多样,从用料上看主要有铜、石、泥、木、酥油等;从形式上看有圆、半圆、浮雕、壁刻等,从题材上看有人物、佛神、飞禽、花草、风景画等。这些雕塑艺术一方面留有藏族传统的雕塑技法与艺术特色;另一方面又具有鲜明的地方特色,尤其是天堂寺等大寺院中的酥油花塑品,大胆吸收汉族捏面人技艺,以丰富的色彩将天360百科祝藏区神话传说中的山神、地方神及在其他藏区较为罕见的华更晚注油杨白牦牛等稀有动物塑造得生动形象,多姿多彩。解放初天祝有寺院十四座,其中盛名的为天堂寺、石门寺等,上述雕塑艺术主要表在寺院

唐卡苏官为藏文音译,也叫唐嘎、唐喀。"唐"在藏文中有二意:一是"平坦",一是"政府的诏令","卡"就是多彩的意思。简言之:唐卡是问伟剧写是挥起的一种具有鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格的,用彩缎织物装裱成的卷轴画。是西藏民间艺术的一朵灿烂奇葩。根据工艺制作,唐卡又有缂丝、刺绣、堆绣和布上绘画几类。现今,以布上绘画和堆绣较常见。

唐卡的源起,据五世达赖喇嘛所著《大昭寺目录》中记载:"法王(松赞干布)用鼻血描绘了一幅白拉姆女神像团烈加仍历钟副的针……"为最早之文字,西藏编年史也有松赞干布时代本教绘画的纪录。根据这些文献,遂多以公元七世纪藏王松赞干布时代,作为唐卡艺术的开端。

唐卡的内容无所不包,表现题材广泛。其选材主要以藏传佛教为主,造型表现各种不同的禅佛造像,佛陀、菩萨、本尊、度母、务六缺升又断浓助声开护法神、上师、高僧,还有释迦牟尼佛本生传、宗教故连适径似自跳饭比掌境本事传说、六道轮回,以及藏族天文、历法、藏医药等内容。概括起来,可分历史事件、人物传记、宗教教义经变画、风土人情、民间传说、神话故事、建筑布局等等,可谓一部西藏社会综合的历史文化大辞典。

伴随着佛教在青藏高原的弘传,外来文化艺术的渗透,藏民聚粮门粉诉族在发扬、更新原有艺术特色的基础上,还努力吸收中原、风兰弦移印度和尼泊尔等地的艺术精华,逐渐成熟。随着时间的推移,出现了各种不同的绘画风格,绿空么室青边说使西藏唐卡艺术日趋完善,其中尤以三大流派(勉唐画派、钦泽画派、噶假队危略思吃军乎希乐照玛嘎孜画派)最为突出。

画识微凯龙酒宪派

勉唐画派,是15世纪以院座茶服就普右乡机端后影响最大的藏族唐卡绘画流派,主要流行于卫藏地区。该画派的创始人是勉拉·顿珠嘉富措上斯着判于措。他出生于洛扎勉唐(今山南地区),勉唐画派由此而得名。勉拉·顿珠嘉措拜萨迦一带的画师多巴扎西取调走试为师,苦心钻研,在绘画艺术上有着很高的造诣。他根据《续部》编持写了绘画理论专著《造像务单汽心能已血供画度如意宝》,并创立了勉唐画派。该画派造像法度精严,与传统的块面表现相比,尤其注重线送决存条的运用,线条工整流畅,色调活泼鲜亮,变化丰富。

勉唐画派

钦泽画派15世纪中期以后流行于后藏和山南地区,创始人是贡嘎岗堆·钦泽切姆。他自幼酷爱美术,他所创立的钦则画派直接承袭l4--15世纪流行于后藏地区的绘画样式并不断创新。在传统藏传尼泊尔派绘画的基础上吸收中原汉地、印度等地的绘画技法,创立了钦泽画派。钦泽画派在构图上保持了藏传尼泊尔绘画中主尊较大的特点,但在风景表现上开始吸收汉族地区的绘画风格,尤其擅长表现具有阳刚之美的忿怒像,绘制精彩绝伦。钦泽画派和勉唐画派的出现给以前流行于卫藏地区的印度、尼泊尔绘画样式画上了句号。

噶玛嘎孜画派流行于藏区东部,以四川省甘孜德格和西藏昌都为中心,创始人是公元16世纪出生在雅堆地区的南喀扎西活佛,他从小就拜许多绘画高手为师,其中勉唐派绘画大帅嘎丹夏觉巴·页觉彭德对他的影响尤其显著。南喀扎西活佛的绘画在形体结构上以印度铜佛和勉唐画派为准则,而绘填风景和色彩运用则积极吸收明代工笔画中的某些规律及技法,以噶玛巴大法会而得名,创立了著名的"噶赤派",又译"噶玛嘎赤画派",亦简称"噶孜派"。其特点是人物造型强调表现个性,线条刚劲流畅,设色偏重青绿,雅逸清丽;画面风景吸取明代重彩工笔画山石瀑布、花鸟树木的表现方法,营造出美妙神奇的艺术境界。

唐卡

多为竖长条幅,大小并不规则,一般长1公尺左右,宽六七十公分,小者有如巴掌般大小,巨者长度达数10米。今天我们能见到的最大的唐卡,为布达拉宫所珍藏的长达50余米的二幅巨型唐卡。

唐卡的绘制有很高的要求。僧人或俗人画师先要煨桑净身,忌辛辣不杀生,保持心境的虔诚,然后依据绘制的需要设计小型草图,再根据画面的大小,将白布用绳子绷在特制的木框上,用自制底粉和薄胶在白布上打底,干后,经反复打磨,目的是使底布均匀平滑无洞,光洁明亮,然后就可打上格子,按《造像度量经》的宗教经典规定的比例,用炭条起稿,绘制图像之轮廓。一般是先里后外,将中间主图像画成后再绘四周的附属部分,最后着色,描金。唐卡画的颜料多用不透明的矿物颜料如朱砂、石黄、石青、石绿、赭石等,加以研磨调胶,加入牛胆汁防腐,色彩鲜艳,可以经历几百年仍灿烂如新。黄金的运用也是唐卡绘制的一大特点(因使用金色被视为对神佛最神圣的贡养)。所用纯金由画师亲自研磨,先干磨成粉,再加胶水水磨,而后描绘,最后以"勒子"(猫眼石)于施金处反复磨擦,以增加描金的亮度。画成后,底布四周镶以各色的绵缎,与图像色调合谐相配,上下两端贯以木轴,便于张挂;再在其上覆一与唐卡大小相同的丝绸,至此,一幅唐卡才算完成。

由于唐卡制作程序复杂,方法考究,成本昂贵,且技艺长期以来均是师徒相承,口耳相传,维系力量十分微弱,极易中断。但近年来随着"西藏热"的不断升温,唐卡越过寺院的高墙,走进寻常百姓家,走进市场,走向世界,受到越来越多的关注和喜爱,别具一格的唐卡从未像今天这样广为人知。正因为如此,当前很多民间画师以价格低廉的现代合成颜料替代传统颜料,不经过专业学习,靠着对照片或画册的模仿,快速制造出大批低廉的劣质唐卡,这对传统的唐卡造成了巨大冲击。由于传统天然颜料的制作方法和使用技法的复杂,唐卡绘制人员生存环境的影响,使得这一艺术形式面临着失传的危险。近几年来,随着国家对西部地区的大力扶持,地方政府及许多有识之士已开始重视这份文化遗产的开发与保护,相信在不久的将来,唐卡艺术一定会大放异彩。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯