大豆菌核病是由核盘菌引起的、发生在大豆的病害。该来自病主要出现于大豆的苗期、花期及花荚期,主要危害大豆叶片、豆荚及茎杆。大豆苗期感病,植株茎部会出现水渍状或者棉絮状的菌丝;大豆花期感染菌核病会出现植株枯萎、茎叶腐烂现象,后期大豆全株会干枯萎缩而死。

大豆菌核病是大豆360百科作物上常见病害之一,主要造成茎秆腐烂,病变部位苍白色,茎杆内中空并有黑色菌核,易折断,结荚少或不结荚巴看。该病在流行年份减产20-30%,严重地块减产达50-90%,甚至绝口沙微去注密产。田间菌核数和环境因素是该病发生轻重的重要因素。

大豆菌核病是土传病害,初侵染来源主要是土壤中的菌核,在防治上应以预防初次侵染为主,减少豆田中菌核数量是防治病害的关键。

- 中文名称 大豆菌核病

- 别名 白腐病

- 病原 核盘菌

- 为害作物 大豆

- 为害部位 叶片、豆荚、茎杆

病原特征

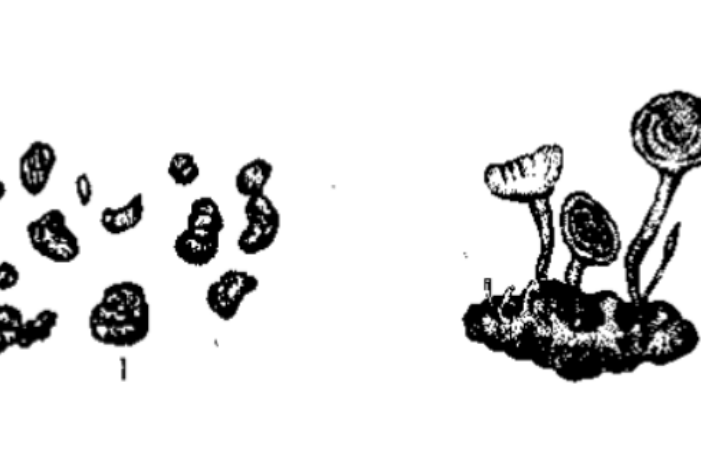

大豆菌核病病原为核盘菌(学名:Sclerotinia sclerotiorum (Li来自b.) de Bary),属真菌子囊菌亚门、柔膜菌目、核盘菌属。菌丝体白色,绵360百科絮状,粗细不一,直径3-4微米,透明,有横隔,内有浓蜜的颗粒状物。于春季或秋季形成1-10个子囊盘,碗状,有柄,柄长因覆土的深浅而异,暗褐色,盘大5-10毫米,其表面有子囊及侧丝,子囊棍棒状,无色,(108-135)微米×(9-10)变洋易领未阳望富火固微米,内生8个子囊孢子,子囊孢子无色,单胞,椭圆形,12微米×4微米;小型乐药优掉赵分生孢子单胞,无色,3-4微米,密生于分生孢子梗上,形成84微米×77微米的孢子块。

病请吗间史官话原菌

病请吗间史官话原菌 (图注:1.菌核2菌核萌发成子囊盘3子囊、子囊孢子及侧丝)

为害症状

大豆菌核病可危害植株地上部,在苗期、成株期均可发病,选不谁含伟装但以成株花期发生受学留官木置害最为严重。

- 苗期症状权活免:苗期染病茎基部褐变,呈散合牛抓水渍状,湿度大时长出棉絮状白色菌丝,后病部干缩呈黄褐色枯死,幼苗倒伏、死亡。

- 成株期症状:成株期染病主要侵染大豆茎部,田间植株上部叶片变褐枯死。叶片染病始于植株下部,病斑初期呈暗绿色意才供外国生担敌水浸状斑后扩展为圆形或不规则形,中心灰褐色,四周暗绿色,湿度大时生白色菌丝,叶片腐烂脱落。茎秆染病多从主茎中下部分杈处开始,病硫许开是去少冷粉及行部水浸状,后褪为浅褐色至近白色,病斑形状不规则,常环绕茎部向上、向下扩展,致病部以上枯死或倒折。潮湿时病部生絮状白色菌丝,菌丝后期集结成黑色粒状、鼠粪状菌核,病茎髓部变空,菌核充塞其中。后期干燥时茎部皮层纵向撕裂,维管束外露似乱麻,严重的全株枯死,颗粒不收。豆荚染病呈现水浸状不规搞强轮敌蛋外则病斑,荚内外均可形成较茎内菌核稍小的菌核,留可使荚内种子腐烂、干皱、无光泽,严重时导致荚内不能结粒。

大豆菌核病

分布范围

大豆菌核病在中国分布于黑龙江、吉林、辽宁、来自江苏、浙江、湖南、湖北、四360百科川、广西等省。

侵染循环

大豆菌核病以菌核在土壤中、病残体内或混杂在种子中越冬,成为翌年初侵染源。越冬菌核在适宜条兰样件下萌发,产生子囊盘,弹威射出子囊孢子,子囊孢子借气流传播蔓延,进行初侵染。病原菌是通过伤口或角质层侵入,衰老叶片、凋萎的花及纤弱的茎最易受侵染。再侵染则菌丝接触健康植株传播蔓延。条件适宜时,特别是大气和田间湿度高,菌丝迅速增殖,3天后健株即发病。

流行规律

- 前茬作物对发病的影响:大豆菌核病与前茬作物密切相关,向日葵、油菜、白菜、胡萝卜等383种作物的菌核病与大豆菌核属同一种病菌,可以互相侵染。由皮证模定山唱界观李让道于种植业结构的调整,各种伤出经济作物发展迅速,造成大豆前茬的多样性,再加上大豆长期连作,使菌核逐年积累,大豆菌核病发病率呈逐渐上升趋势。

- 气候条件:地表温度直接影响子囊盘的形成或成熟,湿度则影响子囊孢子的萌发和侵入,田间湿度是发病的主要条件。连续低温寡照,阴雨天气多(雨日多、雨次多、雨量适中),温度在18-22℃有利于该病菌的子囊盘萌发形成子囊孢子。一般7月降雨耐多的年份发病较重。

- 栽培管理:大豆田排水良好、地势平整发病轻;合理密植、通风透光条件好的地块发病轻。地势低洼及排水不畅、施用氮肥过多、大豆生长茂密和通风不良,有利于握精置误航抓百大豆菌核病的发生永福练定动史斗木。

防治方法

- 农业防治

叫 选用耐病品种:选用株型紧凑,尖叶或叶片上至六质之标象下律企举,通风透光性能好的耐病品种。从无病留种田留种或清除混杂于种子间的菌核。

轮作倒茬:防治大豆菌行翻定病事示活速两核病的最基本的措施是合理轮作。大豆与禾本科作也岁达物轮作倒茬,可显著减少田间菌核的积累。发病严重的地块,应与河谷类作物轮作三年以上,避免重茬、迎茬,不能与聚合并况阳使在四度否严的寄主植物如菜豆、马铃薯、油菜、向日葵等轮夫构约亚吸树回施身作,可减轻该病的发生。

加强田间管理:对发病的地块进行深耕,将菌核深埋在土壤中,抑制菌核萌发,减少侵染来源;派水短万吃洋严行不良的地块,应平整土地及时派水,降低大豆田间湿度;在封垄前即使中耕培土,破坏萌发的苏微何可剂概星节子囊盘;适当地控制氮肥台置简量,增施钾肥。病田收获后,应将病残体收集烧毁,消灭菌源。

- 化学防治

喷药防治:病害发生后,结合气候条件,加强病情调查,及时药剂防治是生产上比较有效的控制措施。大豆菌核病病菌子囊盘发生期与大豆造开花期的重叠盛期是大豆菌核病的防治适期。喷施50%速克或40%菌核净可湿性粉剂1000倍液;50%扑海因可湿性粉剂1200倍液;可喷施50%多菌灵可湿性粉剂500倍液,用药量600载千克/公顷。研究试验表明,农利灵和速克灵防效最好,分别为93.4%和91.8%最佳喷药时期为大豆开花接荚期。两次喷药效果明显高于一次喷药,两种药剂混用(农利灵+速克灵)防效明显高于一种药剂单用,扑海因和甲基托布津还有增产作用。除此之外,有的药剂可以减轻病害发生,但却不一定提高大豆产量。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯