生态因子

生态因子(ecological factor)指对生物有影响的各种环境因子。常直接作用于个体和群体,主要影响个体生存和繁殖、种群分布和数量、群落结构和功能等。各个生态因子不仅本身起作用,而且相互发生作用,既受周围其它因子的影响,反过来又影响其它因子。

基本介绍

- 中文名:生态因子

- 外文名:ecological factor

- 实质:对生物有影响的各种环境因子

- 主要影响:个体生存和繁殖

环境介绍

植物的环境是一个广义的概念。对于具体的植物和植物群落,我们一般使用“生境”这一概念。

植物的生境包括许多环境要素,如大气浓度一项就包括氧气的浓度、二氧化碳的浓度、惰性气体的浓度等。但并不是所有的环境要素都对植物的生活产生影响,如惰性气体的浓度基本上不影响植物的生活。我们把对植物有影响的,直接作用于植物生命过程的那些环境要素称为生态因子,又称生态因素。

生态因子分为非生物因子、生物因子和人为因子三大类。非生物因子主要包括气候因子(如光照、温度等)、水分因子和土壤因子等。生物因子主要指植物之间的机械作用,共生,寄生,附生,动物对植物的摄食、传粉和践踏等。人为因子包括人类的垦殖、放牧和採伐,环境污染等,是一类非常特殊的因子。

在各种生态因子中,并非所有的因子都为植物的生长所必需。我们把植物生长所必需的因子称为生存条件,亦即植物缺少它们就不能生长。对于绿色植物来说,这些因子是氧气、二氧化碳、光、热、水和无机盐。

当环境中某种生存条件出现异常,便会抑制植物生命活动或威胁植物生存,这种现象称为环境胁迫。动物齧食、寄生、风害、火灾和土壤侵蚀等现象可以部分或全部地破坏植物生命活动的产物,被称为干扰。

因子介绍

一般将生态因子分为非生物因子和生物因子两大类。非生物因子包括温度、湿度、风、日照等理化因素;生物因子包括同种和异种的生物个体。前者形成种内关係,后者形成种间关係,如捕食、竞争、寄生、互利共生等。H.S.史密斯将因子分为密度制约因子和非密度制约因子两类,前者主要包括寄生物、病原微生物、捕食者和竞争者等生物因子。它们的作用随种群密度而变化,例如密度升高,病原微生物流行加速。非密度制约因子主要指非生物因子,较典型的是气候因子,其作用一般不随密度升降而变化。 生物生存于特定生境中,受多种因子的综合影响,但往往只有一两种因子起主导作用,称限制因子或主导因子。1840年德国农学家J.von李比希注意到,田间作物收穫量的多少常决定于某种最低量的基本养分,这一原理被称为最低量律。

后来最低量律被扩大到包括植物和动物的各种环境要求。另一方面,某种生态条件(物质或能量)太多也同样起限制作用。一般说来,生物对于大多数生态因子有一定的耐受极限耐受上限和耐受下限。1913 年美国动物学家 V.E.谢尔福德曾把这一概念称作耐受原理,即某类生物的多度或分布被超过该生物所能耐受的限和最低限的因子所控制。

分类

生态因子的类型多种多样,分类方法也不统一。简单、传统的方法是把生态因子分为生物因子(biotic factor)和非生物因子(abiotic factor)。前者包括生物种内和种间的相互关係;后者则包括气候、土壤、地形等。根据生态因子的性质,可分为以下五类:

气候因子

气候因子也称地理因子,包括光、温度、水分、空气等。根据各因子的特点和性质,还可再细分为若干因子。如光因子可分为光强、光质和光周期等,温度因子可分为平均温度、积温、节律性变温和非节律性变温等。

土壤因子

土壤是气候因子和生物因子共同作用的产物,土壤因子包括土壤结构、土壤的理化性质、土壤肥力和土壤生物等。

地形因子

地形因子如地面的起伏、坡度、坡向、阴坡和阳坡等,通过影响气候和土壤,间接地影响植物的生长和分布。

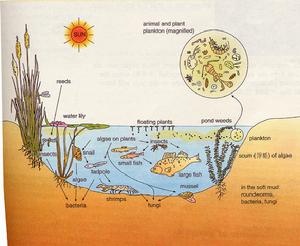

生物因子

生物因子包括生物之间的各种相互关係,如捕食、寄生、竞争和互惠共生等。

人为因子

把人为因子从生物因子中分离出来是为了强调人的作用的特殊性和重要性。人类活动对自然界的影响越来越大和越来越带有全球性,分布在地球各地的生物都直接或间接受到人类活动的巨大影响。

生态因子的划分是人为的,其目的只是为了研究或叙述的方便。实际上,在环境中,各种生态因子的作用并不是单独的,而是相互联繫并共同对生物产生影响,因此,在进行生态因子分析时,不能只片面地注意到某一生态因子,而忽略其他因子。另一方面,各种生态因子也存在着相互补偿或增强作用的相互影响。生态因子在影响生物的生存和生活的同时,生物体也在改变生态因子的状况。

美国植物生态学家道本迈尔(R.F.Daubenmire)将生态因子分为七个并列的项目:土壤、水分、温度、光照、大气、火和生物因子。在研究园林植物与环境的相互关係时, 主要考虑除火因子之外的其他六个,因为它们常常直接影响园林植物的生长发育。

系统

生态系统的概念,最早由英国着名生态学家坦斯利(A.G.Tansley)于1935年比较完整地提出。坦斯利认为生物与其生存环境是一个不可分割的有机整体。生物包括多种生物的个体、种群和群落,其生存环境包括光、热、水、空气及生物等因子。生物与其生存环境各组成部分之间并不是孤立存在的,也不是静止不动或偶然聚集在一起的,它们息息相关,相互联繫,相互制约,有规律地组合在一起,并处于不断的运动变化之中。 各个生态因子不仅本身起作用,而且相互发生作用,既受周围其它因子的影响,反过来又影响其它因子。其中一个因子发生了变化,其它因子也会产生一系列的连锁反应。因此,生物因子之间、非生物因子之间以及生物与非生物因子之间的关係是错综複杂的,它们通过能量的流动、物质的运转和信息的交换,在自然界中构成一个相对稳定的自然综合体。 生态因子

生态因子

生态因子

生态因子特点

综合性

每一个生态因子都是在与其他因子的相互影响、相互制约中起作用的,任何因子的变化都会在不同程度上引起其他因子的变化。例如光照强度的变化必然会引起大气和土壤温度和湿度的改变,这就是生态因子的综合作用。 生态因子

生态因子

生态因子

生态因子非等价性

对生物起作用的诸多因子是非等价的,其中有1~2个是起主要作用的主导因子。主导因子的改变常会引起其他生态因子发生明显变化或使生物的生长发育发生明显变化,如光周期现象中的日照时间和植物春化阶段的低温因子就是主导因子。

不可替代性和可调剂性

生态因子虽非等价,但都不可缺少,一个因子的缺失不能由另一个因子来代替。但某一因子的数量不足,有时可以由其他因子来补偿。例如光照不足所引起的光合作用的下降可由CO2浓度的增加得到补偿。

阶段性和限制性

生物在生长发育的不同阶段往往需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。例如低温对冬小麦的春化阶段是必不可少的,但在其后的生长阶段则是有害的。那些对生物的生长、发育、繁殖、数量和分布起限制作用的关键性因子叫限制因子。有关生态因子(量)的限制作用有以下两条定律。

(1)李比希最小因子定律(Liebig’s law of minimum)1840年农业化学家J. Liebig在研究营养元素与植物生长的关係时发现,植物生长并非经常受到大量需要的自然界中丰富的营养物质如水和CO2的限制,而是受到一些需要量小的微量元素如硼的影响。因此他提出“植物的生长取决于那些处于最少量因素的营养元素”,后人称之为Liebig最小因子定律。Liebig之后的研究认为,要在实践中套用最小因子定律,还必须补充两点:一是Liebig定律只能严格地适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出是处于平衡的情况下才适用;二是要考虑因子间的替代作用。 生态系统

生态系统

生态系统

生态系统(2)谢尔福德耐受定理(Shelford’s law of tolerance)

生态学家V. E. Shelford于1913年研究指出,生物的生存需要依赖环境中的多种条件,而且生物有机体对环境因子的耐受性有一个上限和下限,任何因子不足或过多,接近或超过了某种生物的耐受限度,该种生物的生存就会受到影响,甚至灭绝。这就是Shelford耐受定律。后来的研究对Shelford耐受定律也进行了补充:每种生物对每个生态因子都有一个耐受範围,耐受範围有宽有窄;对所有因子耐受範围都很宽的生物,一般分布很广;生物在整个发育过程中,耐受性不同,繁殖期通常是一个敏感期;在一个因子处在不适状态时,对另一个因子的耐受能力可能下降;生物实际上并不在某一特定环境因子最适的範围内生活,可能是因为有其他更重要的因子在起作用。

最小因子定律和耐受性定律的关係,可以从以下三个方面理解,首先,最小因子定律只考虑了因子量的过少,而耐受性定律既考虑了因子量的过少,也考虑了因子量的过多;其次,耐受性定律不仅估计了限制因子量的变化,而且估计了生物本身的耐受性问题。生物耐受性不仅随种类不同,且在同一种内,耐受性也因年龄、季节、栖息地的不同而有差异;同时,耐受性定律允许生态因子之间的相互作用,如因子替换作用和因子补偿作用。

生态因子作用的直接性和间接性

直接参与生物生理过程或参与新陈代谢的因子属于直接因子,如光、温、水、土壤养分等。例如光可以促进种子萌发。而那些通过影响直接因子而对生物作用的因子,属于间接因子,如海拔,坡向,经、纬度等就是间接因子,他们对生物的作用不亚于直接因子。例如四川二郎山的东坡湿润多雨,分布类型为常绿阔叶林;而西坡空气感乾热、缺水,只能分布耐旱的的灌草丛,同一山体由于坡向不同,导致植被类型各异。

影响规律

实际上,任何生态因子都不是孤立地对植物起作用,植物受到的是多种生态因子的综合影响。

综合效应

多种生态因素形成一个整体对植物的生长和发育起作用,称为综合效应。生态因素往往是相互关联的,如光照强度的增加会引起温度的提高。生态因素之间还可能出现相互补偿作用,如同样的光合作用强度在一定的範围内既可以出强光照和低的CO2浓度下,也可以出弱光照和高的CO2浓度下。也就是说,高的CO2浓度在一定条件下对光照的不足有补偿作用。

最低量率

每种植物所能适应的生态因子的範围都有一定的限度,超过这个限度,植物的生长、发育和繁殖等一系列的生命活动就会受到影响,甚至引起死亡。如玉米生长发育所需要的温度最低不能低于9.4℃,不能高于46.1℃。

所谓最低量率就是在不可缺少的有效养分中,数量上接近于临界最低的一个限制植物的产量。这一规律是由德国人李比希(Liebig)发现的。他在作物栽培实践中观察到:作物需要一定种类和数量的矿物养分,当某种矿物养分处于其临界最低值时,它对作物的产量影响最大。

阶段性

每一生态因子都是随时间而变化的,植物适应的不是单个生态因子在某一特定时间的量,而是适应该因子随时间变化的过程。植物生长发育的不同阶段对生态因子的质和量的要求不同。如低温对某些植物的春化阶段来说是必需的生态条件,而这一阶段过后,低温会对植物造成伤害。

空间差异性

生态因子在空间上不是均质的。不同生态因子在空间分布上的差异性直接影响到植物的空间分布。随着任一生态因子在空间上按顺序增强或者减弱,不同生态类型的植物按顺序排列的现象称为生态序列。如北京附近的一些水体,在水体中间水深较大的地方出现金鱼藻(Ceratophyllum demersum)等挺水植物,水稍浅时出现荇菜(Nymphoides peltatum)等浮水植物,接近岸边出现香蒲(Thypha spp.)等挺水植物,上岸后首先出现苔草等湿生植物,随着地形部位的变化进一步出现中生植物甚至中旱生植物,这就是一个随水分条件控制的生态序列。

种间差异性

不同种、同一种的不同品种甚至同一品种的不同植株,对于同一生态因子的回响并非绝对一致。

作用方式

绝大多数生态因子都相互影响。例如温度升高加强蒸发能导致土壤缺水,温度过低冻结土壤水分也阻碍植物吸水。有些因子直接作用于生物体,如日照、温度、水分等,称为直接因子;有些则通过直接因子而间接作用于生物体,如地面坡向、坡度常影响日照和土壤含水量等,这些因子称为间接因子。但坡向、坡度等因素有时也常直接影响生物的生存与活动,所以直接和间接因子的划分只能是比较粗略的。还有时两个直接因子共同作用于生物体,产生综合效果。例如生物体质因缺乏食物而下降,在低气温下就容易冻死。 生物生存于特定生境中,受多种因子的综合影响,但其中只有一两个起主导作用的因子(称限制因子)。这是在一定时间内针对特定对象而言的,例如生物所需营养中最缺乏的成分常常成为决定其生存的限制因子,再如日照时间的变化是触发植物发育阶段转变的必要条件,在这个转变时期,它便成为限制因子。 生态因子直接作用于个体的情况有几种:可能仅仅作为信号,如通过动物的神经系统引起行为变化;也可能通过多种途径造成生物正常或异常的生理反应;还可能直接影响生物的解剖结构。就生态因子的性质看,不外物质、能量和信息3种。它们通过种种渠道输入生命系统,作用形式大体有3类: 生态因子

生态因子

生态因子

生态因子① 构成维持生物代谢和繁殖所必需的营养物质和理化条件。这些理化条件也都表现为能量或物质,如日照、温度、pH值、渗透压等。

② 构成种种破坏力量。例如天敌、自然灾害(超限的理化条件)及某些人类活动(滥垦滥牧、工业污染等)。

③ 仅仅作为信息,诱发生物的节律性反应。例如日照和温度的昼夜或季节变化,能引起植物的萌发、生长、开花等阶段变化和动物的冬眠、迁徙等周期活动。

生态因子作用的直接对象是生物个体,但通过生物间的互动作用会影响到群体。同种动物的集群活动可以增加取食和避敌能力。群落食物中某环节的增减,常导致连锁反应,例如天气变化造成蝗群增长及其相变,继而导致迁飞,破坏迁入地的大片植被。

生态因子的作用与生物的适应性密切相关。对于温度,各物种反应不同,有些物种能适应的温度却可能使另一些物种死亡。一般说,生物在不同发育阶段的适应性也不大相同。环境在变,生物的适应性也随之改变。一个物种可能通过生理过程适应一个新环境,当新旧环境差别太显着时,可能需要较长时期的适应过程,引种驯化便属此类。在生物发展史中,生态因子作为选择因素淘汰掉不适应的物种。生态因子还可能直接诱发基因突变或重组,促进生物进化的进程。

生物因子类型

生物有机体不是孤立生存的,在其生存环境中甚至其体内都有其他生物的存在,这些生物便构成了生物因子。生物与生物因子之间发生各种相互关係,这种相互关係既表种内个体之间,也存在于不同的种间。生物之间的相互关係,可以概括为八种类型(表1)。表1 生物之间相互关係类型

类型 | A | B | 特点 | 类型 | A | B | 特点 |

竞争 | - | - | 彼此互相抑制 | 共生 | + | + | 彼此有利,分开后不能生活 |

捕食 | + | - | A杀死或吃掉B | 互惠 | + | + | 彼此有利,分开能独立生活 |

寄生 | + | - | A寄生于B,对B有害 | 偏利 | + | 0 | 对A有益,对B无影响 |

中性 | 0 | 0 | 彼此互不影响 | 偏害 | - | 0 | 对A有害,对B无影响 |

生物因子主要有食物、捕食者、寄生物和病原微生物。与非生物因子相比,生物因子对生物的影响有以下特点:一般情况下,生物因子只影响到种群中的某些个体;生物因子对生物种群的影响程度通常与种群的密度有关;生物因子在相互作用、相互制约中产生了协同进化;生物因子一般仅直接涉及两个物种或与其邻近密切相关物种之间的关係。

土壤分子

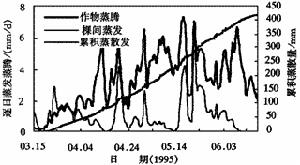

土壤是陆地生态系统的基础,是具有决定性意义的生命支持系统,其组成部分有矿物质、有机质、土壤水分和土壤空气。具有肥力是土壤最为显着的特性。1.土壤的生态学意义 冬小麦限制因子分析

冬小麦限制因子分析

冬小麦限制因子分析

冬小麦限制因子分析土壤是许多生物的栖息场所。土壤中的生物包括细菌、真菌、放线菌、藻类、原生动物、轮虫、线虫、蚯蚓、软体动物、节肢动物和少数高等动物。土壤是生物进化的过渡环境。土壤中既有空气,又有水分,正好成为生物进化过程中的过渡环境。土壤是植物生长的基质和营养库。土壤提供了植物生活的空间、水分和必需的矿质元素。土壤是污染物转化的重要场地。土壤中大量的微生物和小型动物,对污染物都具有分解能力。

2.土壤质地与结构对生物的影响

土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础。土粒按直径大小分为粗砂(2.0-0.2mm)、细粒(0.2-0.02mm)、粉砂(0.02-0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。这些大小不同的土粒的组合称为土壤质地。根据土壤质地可把土壤分为砂土、壤土和粘土三大类。砂土的砂粒含量在50%以上,土壤疏鬆、保水保肥性差、通气透水性强。壤土质地较均匀,粗粉粒含量高,通气透水、保水保肥性能都较好,抗旱能力强,适宜生物生长。粘土的组成颗粒以细粘土为主,质地粘重,保水保肥能力较强,通气透水性差。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙的数量和大小以及团聚体的大小和数量等。最重要的土壤结构是团粒结构(直径0.25-10mm),团粒结构具有水稳定性,由其组成的土壤,能协调土壤中水分、空气和营养物之间的关係,改善土壤的理化性质。

土壤质地与结构常常通过影响土壤的物理化学性质来影响生物的活动。

3.土壤的物理化学性质对生物的影响(1)土壤温度 土壤因子调查

土壤因子调查

土壤因子调查

土壤因子调查土壤温度对植物种子的萌发和根系的生长、呼吸及吸收能力有直接影响,还通过限制养分的转化来影响根系的生长活动。一般来说,低的土温会降低根系的代谢和呼吸强度,抑制根系的生长,减弱其吸收作用;土温过高则促使根系过早成熟,根部木质化加大,从而减少根系的吸收面积。

(2)土壤水分

土壤水分与盐类组成的土壤溶液参与土壤中物质的转化,促进有机物的分解与合成。土壤的矿质营养必需溶解在水中才能被植物吸收利用。土壤水分太少引起乾旱,太多又导致涝害,都对植物的生长不利。土壤水分还影响土壤内无脊椎动物的数量和分布。

(3)土壤空气

土壤空气组成与大气不同,土壤中O2的含量只有10-12%,在不良条件下,可以降至10%以下,这时就可能抑制植物根系的呼吸作用。土壤中CO2浓度则比大气高几十到上千倍,植物光合作用所需的CO2有一半来自土壤。但是,当土壤中CO2含量过高时(如达到10-15%),根系的呼吸和吸收机能就会受阻,甚至会窒息死亡。

(4)土壤酸硷度

土壤酸硷度与土壤微生物活动、有机质的合成与分解、营养元素的转化与释放、微量元素的有效性、土壤保持养分的能力及生物生长等有密切关係。根据植物对土壤酸硷度的适应範围和要求,可把植物分成酸性土植物(pH<6.5)、中性土植物(pH6.5-7.5)和硷性土植物(pH>7.5)。土壤酸硷度对土栖动物也有类似影响。

累积网新闻资讯

累积网新闻资讯